Sicherheitsstufe vier ist die höchste, die es gibt. Das hört sich gefährlich an. Was untersuchen Sie denn in diesem neuen Labor?

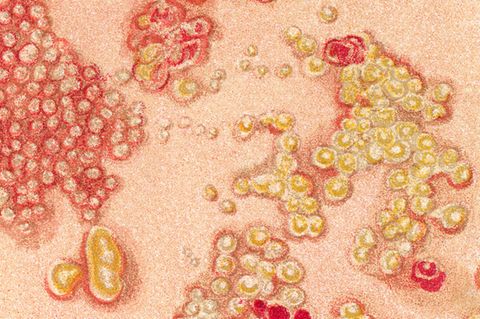

Wir bearbeiten darin Viren, die für den Menschen hochgradig pathogen, also sehr gefährlich sind, wie beispielsweise Ebola-, Lassa- oder Marburg-Viren. Uns interessiert, warum diese Viren so gefährlich sind, damit in einem nächsten Schritt passende Therapien gefunden werden können.

Die Viren, die Sie erforschen, sind keine normalen Viren, sondern gentechnisch verändert. Wo liegt der Vorteil dabei?

Unser Labor ist tatsächlich das erste in Deutschland, das mit gentechnisch veränderten Viren der Klasse vier arbeitet. Wenn man herausbekommen will, warum die Viren so gefährlich sind, muss man molekularbiologische Methoden anwenden. Man spricht auch von reverser Genetik. Dabei werden bestimmte Faktoren in den Genen verändert. Wir schalten also einen Teil des Gens aus und schauen, ob das Virus hinterher immer noch so tödlich ist oder ob sich etwas verändert hat. Das lässt Rückschlüsse zu, welcher Faktor einen Virus so gefährlich macht. Da wir als einziges BSL-4-Labor in Europa an eine Universität angegliedert sind, sind wir besondes dazu aufgerufen, solche Grundlagenforschung zu machen.

Was sagen denn die Marburger dazu, dass in ihrer Nachbarschaft mit tödlichen Ebola-Viren herumhantiert wird?

Unser Institut gibt es ja schon länger, wir haben auch im alten Labor schon mit Viren gearbeitet. Die Akzeptanz der Marburger ist hoch. Ich denke, das hängt auch mit dem Ausbruch des Marburg-Virus im Jahr 1967 zusammen. Damals waren die Bürger sehr froh, dass sich das Virologische Institut der Suche nach dem Erreger der Epidemie gewidmet hat.

Wie hoch ist das Risiko einer solchen Epidemie heute überhaupt?

Die Gefahr ist real, dass ein gefährliches Virus nach Deutschland eingeschleppt werden könnte. Wie schnell sich Viren verbreiten können, haben wir bei SARS gesehen. Wir werden es in Zukunft sicher öfter mit solchen Fällen zu tun bekommen, womöglich auch mit Viren der Klasse vier. Durch die wärmeren Temperaturen haben Mücken, die Überträger bestimmter Krankheiten sein können, bessere Bedingungen, um sich zu vermehren. Das hat man gerade bei der Blauzungenkrankheit unter Schafen und Rindern gesehen. In Italien grassierte außerdem gerade das für Menschen gefährliche Chikungunya-Fieber, das eigentlich aus dem Indischen Ozean kommt.

Warum ist es wichtig, ein Labor für diese Forschung hier vor Ort zu haben?

Im Falle einer Epidemie braucht man dort ein Labor, wo die Patienten sind. Lange Transporte der Viren sind nicht gut. Die Chance, den Erreger zu identifizieren, fällt mit jedem Kilometer, denn man fährt.

Wie kommen die Viren eigentlich ins Labor?

Mit einem Gefahrguttransport. Sie sind in mehrere Gefäße verpackt und mit aufsaugendem Material umgeben.

Wie stellen Sie denn sicher, dass keine Viren aus dem Labor nach draußen gelangen und Ihre Mitarbeiter gesund bleiben?

Im Labor herrscht Unterdruck. Geht irgendwo eine Tür auf, dann wird die Luft sofort in das Labor gesaugt. Außerdem gibt es mehrere Sicherheitsschleusen inklusive chemischer Duschen zur Dekontamination. Die Mitarbeiter stecken in Vollanzügen, in denen sie über einen Schlauch mit Außenluft versorgt werden. In diesen Anzügen herrscht Überdruck. Wenn sie beschädigt werden, wird die Luft also herausgepustet, so dass keine Laborluft in den Anzug gelangt.

Wie fühlt man sich denn in so einem Ganzkörperanzug?

Es ist ganz schön anstrengend. Erstens ist es da drin ziemlich warm. Zweitens ist es laut, weil man ständig von Luft umflossen wird. Das ist so, als würde man direkt unter einer Lüftungsanlage stehen. Und dann kommt noch hinzu, dass diese Anzüge relativ schwer sind. Weil man sich bei der Arbeit ohnehin stark konzentrieren muss, führt das alles dazu, dass wir nie länger als drei bis vier Stunden am Stück im Labor arbeiten.

Können sich die Forscher überhaupt miteinander verständigen, wenn sie in diesen Anzügen stecken?

Das geht über ein Headset. Sonst müsste man ganz schön rumbrüllen.

Wie viele Wissenschaftler haben überhaupt Zutritt zum Labor?

Insgesamt sind es 14 Mitarbeiter - Mediziner, Biologen und Humanbiologen - die alle ein vier- bis sechsmonatiges Spezialtraining absolviert haben. Aber zur gleichen Zeit können die nicht alle arbeiten, weil diese Anzüge so voluminös sind. Damit man sich gut im Labor bewegen kann und noch aneinander vorbei kommt, ist die Zahl auf vier Personen begrenzt.

Nicht einmal Putzfrauen dürfen das Labor betreten. Heißt das, die Wissenschaftler schwingen selbst den Putzlappen?

Ja, das gehört auch dazu.

Interview: Claudia Wüstenhagen