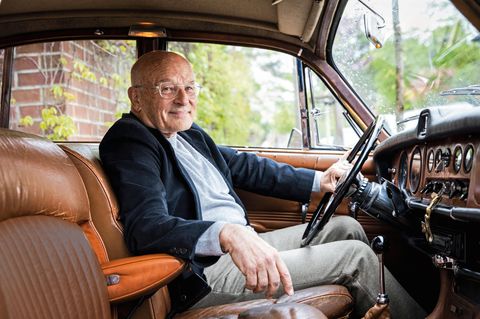

Einen Tag nach der Veröffentlichung seines umstrittenen Israel-Gedichts wird sich Literaturnobelpreisträger Günter Grass am Donnerstagabend erstmals zu dem Text und den Reaktionen äußern. Wie sein Sekretariat in Lübeck der Nachrichtenagentur DPA sagte, werde der 84-Jährige das Gedicht "Was gesagt werden muss" für die ARD-Tagesthemen vortragen und dabei einige Fragen beantworten. Auch Mitarbeiter des ZDF-Kulturmagazins "aspekte" werde er empfangen. Der Schriftsteller lebt in Behlendorf bei Lübeck.

Grass hatte am Vortag das umstrittene Gedicht veröffentlicht. Darin heißt es: "Die Atommacht Israel gefährdet den ohnehin brüchigen Weltfrieden." Sich selbst bezichtigte der Autor, zu lange dazu geschwiegen zu haben, und fuhr fort: "Ich schweige nicht mehr."

Die Abrechnung des Schriftstellers mit Israels Atompolitik stößt weiterhin auf heftige Ablehnung. Kritiker nannten den Text am Donnerstag "ein Dokument der Rache" sowie Ausdruck eines "politisch korrekten Antisemitismus".

Kritik von Döpfner und Schirrmacher

"Ich verstehe es einfach nicht und kann es nicht begreifen. Was ist da passiert? Ist der alte Deutsche plötzlich zurückgekehrt und hat sein Haupt erhoben?", schrieb der amerikanische Autor und Holocaust-Überlebende Elie Wiesel in der israelischen Zeitung "Jediot Achronot". Der Iran werde von einem grausamen Diktator beherrscht, der wiederholt die Absicht bekundet habe, Israel zu zerstören. "Wie kann Grass denn da entscheiden, dass Israel den Weltfrieden bedroht und nicht der Iran"?, fragt der Friedensnobelpreisträger weiter.

Der Vorstandsvorsitzende des Medienhauses Axel Springer, Mathias Döpfner, schrieb in der "Bild"-Zeitung, Grass verbreite im raunenden Ton des Moralisten politisch korrekten Antisemitismus. Er versuche die Schuld der Deutschen am Holocaust zu relativieren, indem er die Juden zu Tätern mache. In dem Medienecho spielt auch die Tatsache eine Rolle, dass Grass seine Mitgliedschaft in der Waffen-SS Jahrzehnte verschwiegen und erst 2006 in seinen Memoiren offenbart hatte.

Der Mitherausgeber der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", Frank Schirrmacher, sprach von einem "Machwerk des Ressentiments" und einem "Dokument der Rache". Grass würde es sicher gerne sehen, dass nun eine Debatte entstehe, ob man als Deutscher Israel kritisieren dürfe. Doch es müsse vielmehr gefragt werden, ob es gerechtfertigt sei, die ganze Welt zum Opfer Israels zu machen, nur damit Grass "seinen Frieden mit der eigenen Biographie machen kann", meinte Schirrmacher in der "F.A.Z."

"Israelis regen sich nicht so sehr darüber auf"

Unterstützung erhielt Grass vom Präsidenten der Berliner Akademie der Künste, Klaus Staeck. In einem freien Land müsse auch scharfe Kritik "unter Freunden" möglich sein, "ohne reflexhaft jetzt als Antisemit verdächtigt zu werden", sagte Staeck im Deutschlandradio Kultur. Es dürfe keine "Tabuzonen" geben.

Der Verleger der Werke von Günter Grass in Israel betonte das Recht des deutschen Autors, seine Meinung frei zu äußern. "Wir stehen zu ihm als Schriftsteller. Zu seinem Gedicht äußern wir uns aber nicht", sagte Ziv Lewis vom Verlagshaus Kinneret in Tel Aviv. Es habe nach der Veröffentlichung des Gedichts "Was gesagt werden muss" auch keine Anrufe von Lesern beim Verlag gegeben. "Israelis regen sich nicht so sehr darüber auf wie die Deutschen", meinte Lewis.