Es ist eine Szene, wie sie sich täglich dutzende, wenn nicht gar hunderte Male ereignet. Ein Mann mit dunkler Haut stromert am helllichten Tag durch eine deutsche Altstadt. Es dauert nicht lang, bis sich eine Polizeistreife nähert und ihn nach seinen Papieren fragt. Sein weißer Begleiter braucht seine Papiere nicht vorzuzeigen. Insgesamt dreimal wird der schwarze Mann noch am selben Tag von unterschiedlichen Polizisten kontrolliert. Sein Kollege steht jedes Mal unbeteiligt daneben und versteht die Welt nicht mehr.

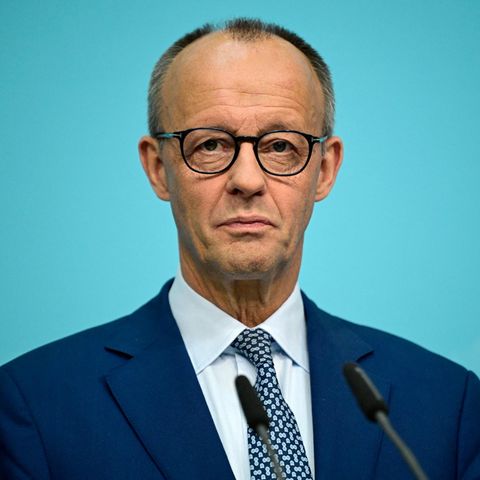

Der Mann, der die Szene im Jahr 2022 dem Deutschlandfunk schildert, könnte vieles sein. Ein Tourist, ein illegaler Flüchtling, ein Manager, ein Einheimischer. Möglicherweise aber ist er ungeachtet all dieser Dinge erst einmal ein "Problem" im "Stadtbild", wie es Bundeskanzler Friedrich Merz vor einigen Tagen formuliert hat. Ein Problem, das die Polizisten, die den Mann kontrollieren, zu lösen versuchen. Weil sie es so gelernt haben und weil Politiker wie Friedrich Merz sie seit vielen Jahren regelmäßig zu diesem Verhalten ermutigen.

Der schwarze Mann, der von dieser Szene berichtet, heißt Thilo Cablitz und ist Polizeibeamter in Berlin. Er sei damals in Zivil unterwegs gewesen. Mit einem weißen Kollegen. Cablitz ist Beamter des höheren Dienstes, war lange Zeit Pressesprecher der Polizei, ist mittlerweile Abteilungsleiter im Innenministerium. Ein Mann in Uniform. Im Dienste dieses Landes. Mehr Integration ist schlichtweg nicht möglich. Nur hat Cablitz, Sohn eines sudanesischen Vaters, leider Gottes die falsche Hautfarbe, um unbehelligt durch seine deutsche Heimat zu schlendern.

Ich telefoniere mit Doreen Denstädt, auch sie erzählt mir von "Racial Profiling". Denstädt war lange Zeit Polizeibeamtin in Thüringen, bevor sie Justizministerin des Landes wurde. Denstädt hat einen tansanischen Vater und ist schwarz. Als sie einmal von einem Bundespolizisten kontrolliert wurde, so erzählt sie mir, hätte sie ihm ihren Dienstausweis gezeigt. Der Polizist hätte den Ausweis aber für eine Fälschung gehalten und einen "richtigen" Ausweis sehen wollen. Im Anschluss habe er erklärt, dass er sich nicht vorstellen könne, dass eine "wie sie" Polizistin sei. Damit ist er auch heute nicht allein. Eine schwarze Polizistin, das erscheint für viele in diesem Land ungefähr so realistisch wie ein Champions-League-Sieg des Wuppertaler Sportvereins. Ich frage Denstädt, ob sie sich von Merz’ Aussagen zum Stadtbild angesprochen fühlt. Ja, das tut sie. Ob es sie verletzt? Sie schweigt lange.

Friedrich Merz' Worte erzeugen Ratlosigkeit

Ikram Errahmouni-Rimi ist Expertin für Antidiskriminierung und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Sie schweigt nicht. Im Gegenteil. Sie hat auf Instagram ein langes Video über Merz’ Worte aufgenommen und auch sie fühlt sich angesprochen. Als "Problem" im "Stadtbild". Als Mensch, der nicht als Teil dieses Landes und als Bürgerin dieses Staates wahrgenommen wird. Sondern in einem Atemzug genannt wird mit den Worten "Migrationskrise", "Problem" und "Abschiebung". Errahmouni-Rimi ist Mitarbeiterin der Polizei Bremen.

Es sind bemerkenswert viele Menschen in Polizei, Bundeswehr und Justiz, die sich in letzter Zeit äußern, weil sie verletzt und ratlos sind. Weil die Uniform, die sie tragen, nicht ihre dunkle Haut überdeckt. Weil sie mitgemeint sind, wenn von "Nafris", "Kanaken", "Phänotypen" und "Problemen" im "Stadtbild" die Rede ist. Weil sie die Äußerungen des Bundeskanzlers der Bundesrepublik Deutschland nicht mehr von den Entgleisungen aus der rechtsextremen AfD unterscheiden können.

Im Jahr 2022 spricht der ehemalige CDU-Kommunalpolitiker Marc Böhm bei einer Rede auf einem Volksfest laut aus, was nicht so nebulös und diffus klingt wie die Worte von Friedrich Merz, dafür aber erfrischend klar in dieselbe Richtung weist: "Aber wenn Du in die Hauptstraß’ guckst, da steigt Dir der Puls, da schwillt Dir die Ader, man sieht fast nur noch Kopftuchgeschwader."

Fast alle Frauen mit Migrationshintergrund hätten, so Böhm weiter, drei, vier Kinder an der Hand und "noch einen Braten in der Röhre". Man muss Böhm dankbar dafür sein, dass er einmal präzise ausspricht, worum es in dieser Debatte wirklich geht. Dass er sich nicht hinter Worthülsen versteckt und aus Angst vor Kritik vorsorglich seinen Schwanz einzieht. Nein. Er ist bemerkenswert klar und deutlich. "Hauptstraße" und "Kopftuchgeschwader". Sie sind die fehlenden Puzzleteile zu "Problem" und "Stadtbild". Man kann sich vorstellen, dass das, was viele Bundestagsabgeordnete der CDU bei ihren Wahlkreisbesuchen zu hören bekommen, um einige Spuren schärfer sein wird. Da verwundert es nicht, wenn CDU-Politiker wie Christoph de Vries in Abgrenzung zu alledem den Begriff des Einwanderungslandes ablehnen und von einem "genuin deutschen Volk" sprechen. Auch de Vries schreibt später auf Twitter im Zusammenhang mit Kriminalität von "Phänotypus" und "dunkleren Hauttypen". Christoph de Vries wurde nach seinen rassistischen Entgleisungen zum Staatssekretär im Bundesinnenministerium befördert.

Mittlerweile haben 37 Prozent der neu eingestellten Polizisten in Berlin einen Migrationshintergrund. Einer älteren Erhebung aus dem Jahr 2019 zufolge haben, dem ehemaligen Wehrbeauftragten Hans-Peter Bartel zufolge, 26 Prozent der Mannschaften und 14 Prozent der Unteroffiziere in der Bundeswehr eine Zuwanderungsgeschichte. Mittlerweile könnten es bedeutend mehr sein. Viele von ihnen haben einen "dunkleren Hauttyp", nicht wenige von ihnen haben Mütter, Schwestern und Töchter, die Kopftuch tragen.

20 Jahre in der Bundeswehr und immer noch "die Marokkanerin"

Nariman Hammouti hat genau darüber ein Buch geschrieben. Sie ist Soldatin der Marine. Kapitänleutnant. Sie war für die Bundeswehr in mehreren Auslandseinsätzen, arbeitet in besonderer Stellung daran, die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland und der Nato sicherzustellen. Ich telefoniere seit einigen Monaten häufiger mit ihr, weil mein kommendes Buch von Bundeswehr, Wehrpflicht, Vaterlandsliebe und Verteidigungsfähigkeit handeln wird. Hammouti spricht viel über Verantwortung, über das humanitäre Völkerrecht und über die innere Zerrissenheit, wenn ihr wieder und wieder und wieder und wieder Rassismus begegnet. Wenn sie auch nach zwanzig Jahren in der Bundeswehr noch immer als die "Marokkanerin" gilt, obwohl sie als deutsche Staatsbürgerin bereit ist, für die Bundesrepublik Deutschland zu sterben.

Ich frage sie, ob sie sich von Friedrich Merz’ Worten angesprochen fühlt. Ja, das tue sie. Zweifellos.

Wie genau wollen wir eigentlich Menschen für die Bundeswehr begeistern, wenn Rekruten mit Migrationshintergrund vom Bundeskanzler gedanklich ausgebürgert werden? Wenn die politische Führung dieses Landes von verdammten "Phänotypen" spricht, anhand derer sie die Kriminalitätsentwicklung beurteilen will?! Was denken sich schwarze Polizisten, die in Zivil oder in ihrer Freizeit in deutschen Altstädten unterwegs sind und in drei aufeinanderfolgende Polizeikontrollen geraten?

Als Friedrich Merz das letzte Mal, vor knapp drei Jahren, bei Markus Lanz sitzt und über "Araber" und "kleine Paschas" abledert, sitzt der Bildungswissenschaftler Aladin El-Mafaalani neben ihm. Seine Eltern sind Akademiker aus Syrien. Er selbst ist Professor in Dortmund und Träger des Bundesverdienstkreuzes. Irgendwann reicht es ihm. Afghanen seien mal grundsätzlich keine Araber. Außerdem benutze Merz "Araber", "arabisch" und "arabischstämmig" derart häufig, dass er sich frage, worauf Merz eigentlich hinauswolle. Es entspinnt sich folgender Dialog:

Merz: "Wir haben Menschen, die teilweise hervorragend integriert sind. Sie sind doch ein gutes Beispiel dafür!"

El-Mafaalani: "Und wenn ich etwas falsch mache, dann möchten Sie meinen Vornamen wissen."

Merz: "Aber doch bei Ihnen nicht!"

El-Mafaalani: "Doch, dann machen Sie nämlich einen Phänotypen-Check!"

Ausgrenzung hat Tradition

Am nächsten Tag sitzt Carlo Masala bei Lanz. Masala ist Professor für internationale Politik an der Universität der Bundeswehr. Ein etablierter Mann, der häufig zu Militär und Außenpolitik spricht. Dieses Mal ist ihm aber etwas anderes wichtig. Masala erzählt von Diskriminierungserfahrungen in seiner Jugend, von "Racial Profiling" und von seinen Begegnungen mit der Polizei. Er erzählt, wie er damals als Student zur Miete wohnt und im selben Haus ein älterer Mann ums Leben gekommen ist. Wie die Polizei ihn ins Präsidium vorlädt und ihn unmittelbar verdächtigt, weil er der einzige "Südländer" in der Nähe ist. Masala führt weiter aus, dass er auch Jahrzehnte nach seiner Einbürgerung noch immer als "Italiener" ausgegrenzt wird. Er erklärt, dass er es mit seinen italienischen Wurzeln immer noch unendlich besser habe als Menschen, die "Ali", "Ahmed" oder "Ayşe" heißen, die auch nach 30, 40, 50 Jahren für einige in diesem Land niemals Deutsche sein werden. Masala: "Man spuckt all jenen ins Gesicht, die hier seit zwei, drei Generationen leben, mit deutschem Pass und Migrationshintergrund oder ohne deutschen Pass und mit Migrationshintergrund, die unauffällig sind, die hier in dieser Gesellschaft normal leben und normal arbeiten."

Wir könnten, wenn wir schon über "Probleme" im "Stadtbild" reden wollen, über Armut, Obdachlosigkeit und Einsamkeit sprechen. Meinetwegen auch über klamme Kommunen und niedergehende Innenstädte. Für alle aber, die vorhandene Probleme ausschließlich auf Migranten abschieben wollen, hat Carlo Masala bereits vor drei Jahren die passenden Worte gefunden.