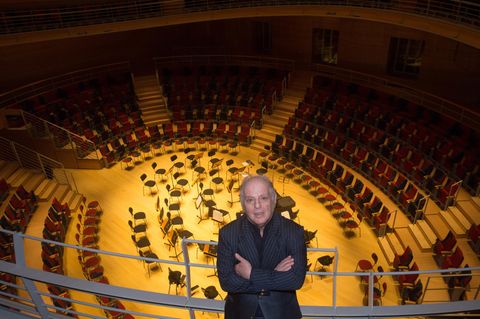

Herr Küchler klopft und öffnet die Tür. Drinnen probt Daniel Barenboim mit zwei jungen Musikern - einem Geiger und einem Cellisten - ein Divertimento von Mozart. Der Maestro sitzt am Klavier, spielt mit rechts, dirigiert mit links, summt, singt, pfeift und sagt zu Kolja, dem Geiger: "Du hast hier zu viel Bogenkontrolle. Noch einmal - ja so, das ist freier." Herr Küchler tritt zwei Schritte vor, um sich bemerkbar zu machen. "Ist es Zeit?", fragt Barenboim. Und als Herr Küchler nickt, eilt der Maestro davon: zur Anspielprobe des "Deutschen Requiems" von Brahms. Eine Stunde später wird er es mit seiner Staatskapelle im Konzerthaus am Gendarmenmarkt dirigieren. Herr Küchler ist Orchestermanager der Berliner Staatskapelle und zuständig dafür, dass alles reibungslos läuft. Barenboim, sagt er, komme immer erst in letzter Minute. Er plaudere auch gern noch auf dem Weg zur Bühne und wolle oft etwas wissen, was nichts mit dem Konzert zu tun habe. "Ein Phänomen!", sagt Herr Küchler: "Er hat so viele Klappen gleichzeitig offen im Gehirn, so etwas habe ich noch nicht erlebt." Und dabei kennt Herr Küchler viele bedeutende Musiker.

Der Junge sei "ein Phänomen", staunte 1954 schon der legendäre Wilhelm Furtwängler über den elfjährigen Daniel Barenboim, der ihm in Salzburg vorspielte. Der Dirigent lud den Wunderknaben, der mit sieben sein erstes Konzert gegeben hatte, nach Berlin zu den Philharmonikern ein. Aber gerade neun Jahre nach Ende des Nationalsozialismus war es für ein jüdisches Kind noch zu früh, um nach Deutschland zu reisen, entschied Daniels Vater.

Es gibt Leute,

die halten Daniel Barenboim, den Generalmusikdirektor der Berliner Staatsoper Unter den Linden, für einen der fünf besten Musiker der Welt. Er brauche bloß die Seite einer Partitur anzuschauen, um sie auswendig zu können. Er selbst sagt, er könne mindestens eine Woche lang ohne Noten spielen: "Mit 17 habe ich die Beethoven-Sonaten gespielt, die könnte ich jederzeit aufführen." Phänomenal ist nicht nur seine immense Musikalität und sein unerhörtes Gedächtnis, staunenswert sind auch seine Aktivitäten. Der 62-jährige Weltbürger, der mit der Pianistin Elena Bashkirova verheiratet ist und sieben Sprachen spricht (Spanisch, Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch, Hebräisch, "und Russisch aus Notwehr, damit ich verstehe, wenn meine Frau sich mit meinen beiden Söhnen unterhält"), leitet auch das berühmte Chicago Symphony Orchestra. Seit einiger Zeit tritt er wieder verstärkt als viel bewunderter Pianist auf. Gerade erschien seine Einspielung von Bachs "Wohltemperiertem Klavier". Er schreibt Bücher, Artikel, betätigt sich als Friedensaktivist und musiziert als Jude mit Palästinensern in Ramallah.

Am ehesten nähert man sich dem Phänomen Barenboim, wenn man ihm beim Musizieren zusieht. Wer etwa meinte, der Starmusiker sei in 55 Erfolgsjahren zum Monument erstarrt, zum oberflächlich-distanzierten Pultstar, der kann bei der Sängerprobe zur "Walküre" einen Maestro erleben, der vor Charisma und Lebendigkeit sprüht. Mit ausladender Geste und in kardinalrotem Jackett dirigiert er seine Sänger, springt auf, singt mit, spielt vor, feuert an, stampft im Takt. "Wunder und wilde Märe, kündest du, kühner Gast...", singt Hunding. "Ü, Mischa", sagt Barenboim zu dem jungen Russen mit dem enormen Bass und macht einen runden Mund: "Ü. And I don't know how to say "Stabreim" in Russian: Wunder und wilde Märe. Ja, sehr gut!"

Wie oft hat er die "Walküre" schon gemacht? Keine Ahnung, sehr oft. Er liebt Wagner. Überhaupt hat er eine Affinität zu deutschen Komponisten, zu Mozart und Schubert, Bach, Beethoven, Bruckner, Brahms und Mahler. 18 Jahre lang, von 1981 bis 1999, dirigierte er in Bayreuth, 2002 führte er gleich zweimal fast alle Wagner-Opern innerhalb von 14 Tagen als eine Art Gegenbayreuth in Berlin auf. Ein Jahr zuvor hatte er mit Wagner in Israel Skandal gemacht. Als Zugabe ließ er seine Staatskapelle erst Tschaikowskys Blumenwalzer spielen und dann - freilich nach Vorankündigung, sodass, wer wollte, den Saal verlassen konnte - das Vorspiel und Isoldes Liebestod aus "Tristan und Isolde". 20 der 3000 Zuhörer gingen, einige beschimpften ihn als Faschisten, aber schließlich endete der Abend mit Riesenapplaus und Standing Ovations. Dennoch ging ein Aufschrei durch Israel, wo ein inoffizielles Wagner-Verbot herrscht. Einige Politiker wollten Barenboim, der in Argentinien geboren wurde, aber in Israel aufwuchs, zur Persona non grata erklären.

Ist er ein Provokateur?

Nein, sagt er, aber zum einen könne man Wagner in Israel überall kaufen, viele Handys dort hätten den Walkürenritt als Klingelzeichen, und außerdem seien Tabus in einer Demokratie fehl am Platz: "In Israel gibt es viele, die denken, Wagner hat 1940 in Berlin gelebt und war Hitlers bester Freund. Wenn wir ihn nicht spielen, übernehmen wir das Wagner-Verständnis der Nazis." Aus musikalischen Gründen halte er Wagner für absolut notwendig, "ohne ihn wäre die Musikgeschichte anders verlaufen".

Ohne George Bizet wahrscheinlich nicht. Aber Bizets "Carmen" ist schön, Martin Kusej führt Regie, Barenboim dirigiert, am 4. Dezember ist Premiere. Marina Domashenko, die Carmen, ist ebenfalls schön und ihr Mezzosopran eine flutende Kostbarkeit. Orchesterprobe in Probenraum eins. Der Maestro sitzt, Beine baumelnd, auf einem Hocker, über dessen Lehne wie stets ein weißes Frotteetuch hängt, und sieht wie ein musikalischer Napoleon aus. Gelegentlich wiegt er sich von einer Seite zur anderen, ganz leicht, als würde er tanzen. "Stopp", sagt er, "diese französische Musik geht nicht mit diesem warmen Ton. Es muss wie Descartes sein, schlank und rational." Und als es noch immer nicht rhythmisch genug ist: "Ich kann hier nicht nachgeben. Es muss scharf sein, eisig den Rücken runtergehen, molto vibrato! Wenn einer zu langsam oder zu kurz spielt, ist alles kaputt."

Überhaupt - das ganze Leben ist eine Frage des richtigen Tempos, in der Musik wie in der Politik. Inhalt und Geschwindigkeit müssen zusammenpassen. Daran sei auch der Friedensplan im Nahen Osten gescheitert: Die Vorbereitung sei zu knapp gewesen, die Umsetzung zu langsam, sodass alles zerfiel. Das sei so, wie wenn er eine Beethoven-Einleitung ganz schnell spiele und den Hauptteil schleppend, und keiner könne die Musik mehr verstehen.

Sein eigenes Lebenstempo ist von Anfang an druckvoll, molto presto gewesen. Vielleicht hat es auch daran gelegen, dass die Berliner Philharmoniker ihm 1999 Simon Rattle als Chefdirigenten vorzogen, dass ein Jahr später Berlin drauf und dran war, sich von ihm zu trennen und einige Pressevertreter ihm bereits hämische Abschiedskränze flochten.

Für Berlin

wäre das musikalisch allemal ein Verlust gewesen. Barenboim hat seine Schlüsse gezogen: 2002 gab er die künstlerische Leitung der Lindenoper ab, die er zehn Jahre lang innehatte, und ist jetzt "nur noch" Generalmusikdirektor. Ende der Spielzeit 2005/2006 wird er auch in Chicago aufhören. Er braucht diese Zeit. Er will wieder mehr Klavier spielen und sich verstärkt dem "West-Östlichen Diwan" widmen können. 1999 hat er dies Orchester, in dem 80 junge Musiker zwischen 15 und 27 aus Israel, den palästinensischen Gebieten, aus Syrien, Jordanien, dem Libanon und Ägypten gemeinsam musizieren, mit seinem palästinensischen Freund Said in Weimar gegründet.

Er ist einer der wenigen Musiker, die auch politisch dezidiert Stellung beziehen. "Die Besatzung ist das Krebsgeschwür der israelischen Gesellschaft," sagt er etwa und: "Der Zaun ist ein Fehler. Wir müssen keine Mauern bauen, sondern Brücken." Sein jüngstes und vielleicht wichtigstes Projekt ist der Aufbau eines Jugendorchesters und eines Musik-Kindergartens in Ramallah. Er glaubt, dass es für den Nahostkonflikt eine militärische Lösung nicht geben kann. Eine musikalische gewiss auch nicht, aber allein die Tatsache, dass dieses Jugendorchester existiert, ist eine Sensation. Jede Stunde Musikunterricht ist eine Stunde weg von Hass, Gewalt und Fundamentalismus. "Sie sind das Erste, was aus Israel kommt und kein Panzer oder Soldat ist", sagte ihm eine 14-Jährige in Ramallah.

Als Barenboim im mai in der Knesset den renommierten Wolf-Preis erhielt, nutzte er die Gelegenheit für einen scharfen Angriff auf Israel: Kein Volk habe das Recht zu erobern und zu besetzen, "am wenigsten das jüdische Volk". Seine Rede löste in Israel Empörung aus, er sei "ein großer Künstler, aber ein kleiner Mann", ließ sich Erziehungsministerin Limor Livnat vernehmen. Unterdessen orderte Barenboim in Hamburg einen Steinway für Ramallah. "Wir sind doch keine Statisten auf der Bühne der Politik", sagt er. "Als Musiker können wir schon heute mit dem Frieden anfangen." Man müsse es einfach machen, "man schläft dann nachts besser". Unlängst träumte er da, er sei der Ministerpräsident Israels und habe endlich Frieden mit den Palästinensern geschlossen. Der Frieden habe gehalten, bis er aufgewacht sei.

Christine Claussen