Die Stadtbahnhaltestelle unter dem Essener Hauptbahnhof ist voll mit blauem Licht. Irgendjemand wird sich schon was dabei gedacht haben. Oben könnten wir jetzt in die Fußgängerzone gehen, für die auf dem Hotel gegenüber dem Hauptbahnhof seit Jahrzehnten mit dem Slogan "Essen – Die Einkaufsstadt" geworben wird, was immerhin bedeutend besser ist als der Schriftzug "Herzlich Willkommen in der Waffenschmiede des Reiches", mit dem Adolf Hitler und Benito Mussolini 1937 an gleicher Stelle empfangen wurden. Wir aber bleiben unten und wechseln in die U18, die einzige offizielle U-Bahn auf unserer heutigen Tour. Wenn sie kurz vor der Haltestelle Savignystraße ans Tageslicht kommt, fährt sie zwischen den Richtungsfahrbahnen der A40, der wichtigsten Verkehrsader des Ruhrgebiets. Meistens bedeutet das: Man kann von der U-Bahn aus den Menschen im Stau zuwinken und sich leicht fassungslos die Wohnhäuser anschauen, die hier direkt an der Autobahn stehen. Wirklich wohnen will hier vermutlich niemand, aber auch in Essen wird der Wohnraum knapp.

Kunstinstallationen an den Autobahnunterführungen erinnern an einen der berühmtesten Söhne der Stadt: Helmut Rahn, der 1954 aus dem Hintergrund hätte schießen müssen, schoss und – Tor, Tor, Tor! – damit das "Wunder von Bern" besiegelte. Am Rhein-Ruhr-Zentrum, einem der ältesten überdachten Einkaufszentren Deutschlands, überqueren wir die Stadtgrenze nach Mülheim. Von der Haltestelle Eichbaum verlassen wir die A40 und befinden uns plötzlich an einem Ort wie aus einem post-apokalyptischen Computerspiel: Die Haltestelle liegt halb im Tunnel, halb draußen, überall wuchern Bäume und Sträucher, und wenn hier Blitze aus gerissenen Stromkabeln zucken oder Headcrabs auf die Fahrgäste springen würden, wäre man nur halb überrascht. Die übrigen Haltestellen auf Mülheimer Stadtgebiet aus den 1970er Jahren sehen aus, als hätte man in einer Sparkassenfiliale ein Hallenbad eröffnet oder umgekehrt. In Portugal gehören Kacheln seit Jahrhunderten zum nationalen Kulturgut, das hätte ja in Deutschland auch klappen können – vielleicht nicht unbedingt in Orange, Rot und Gelb, aber hinterher ist man immer schlauer. Mülheim ist die einzige Stadt des Ruhrgebiets, in deren Innenstadt man den Fluss, der der gesamten Region ihren Namen gab, tatsächlich auch sehen kann. Insofern ergibt es total Sinn, dass die Stadt offiziell "Mülheim an der Ruhr" heißt und sich als "Stadt am Fluss" bezeichnet.

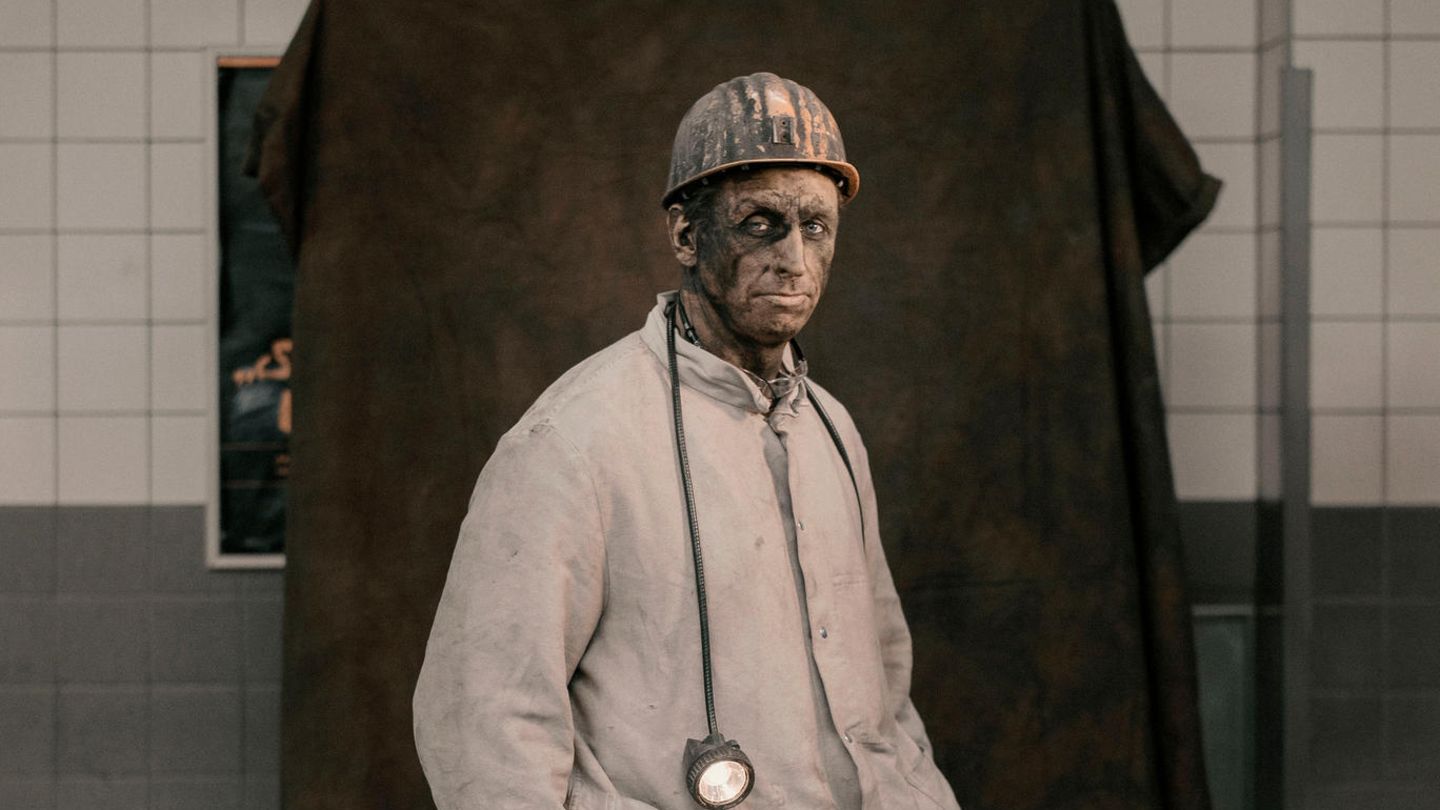

"Herbert, mach einen Bergmann aus dem!"

In Mülheim wurde mein Großvater väterlicherseits geboren, hier lernte er 1946 in der Tanzschule Knigge-Thielemann meine Großmutter kennen. Weil er nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs lange auf einen Studienplatz in Mathematik, Physik und Chemie warten musste, schlug ihm sein Schwiegervater in spe, der Generaldirektor der Thyssenschen Gas- und Wasserwerke Duisburg-Hamborn und Bergwerksdirektor des Bergwerks Walsum Wilhelm Roelen, eine Karriere im Bergbau vor. Genauer befahl er seinem Schwiegersohn Herbert Barking, dem Betriebsdirektor von Walsum: "Herbert, mach einen Bergmann aus dem!" Und so begann mein Opa 1949 seine Ausbildung und kurz darauf sein Studium. Meine Oma, die mit ihren Geschwistern schon als Kind bei sonntäglichen Familienausflügen alle Schachtanlagen der Region hatte richtig benennen müssen, musste weitere fünf Jahre warten, bis mein Opa nach bestandenem Hauptexamen als Diplom-Bergingenieur um ihre Hand anhalten durfte. Die hochoffizielle Verlobungsanzeige wurde auch mit einem Gratulationsschreiben des damaligen Bundeskanzlers Konrad Adenauer beantwortet.

Am Mülheimer Hauptbahnhof haben die Haltestellen-Designer noch mal all ihr Können in die Waagschale geworfen, weswegen einen hier eine Symphonie in Ocker und Braun begrüßt. Man versteht ja als Nachgeborener so vieles nicht, aber die Vorstellung, dass das hier jemals als ästhetisch begrüßenswert gegolten haben könnte, ist so absurd wie vor ein paar Jahren die Idee von einem US-Präsidenten Trump. Wir wechseln abermals das Verkehrsmittel, und die 901 der Duisburger Verkehrsgesellschaft macht gleich klar, wo die Reise hingeht: Sie ist heute die erste Bahn, deren Sitze nicht gepolstert sind. Dafür sind die Wände hinter den Fahrerkabinen in einer sehr billigen Holzoptik gehalten. Neben uns unterhalten sich zwei Teenagermädchen über Jungs ("Und er dann so: ‚Ich hab keine Gefühle für dich, blablabla‘!") und Alkohol ("Mein Absturz des Lebens – einer meiner Abstürze des Lebens. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich ihn geküsst habe."), während ein älteres Ehepaar den Grundriss einer altengerechten Eigentumswohnung beguckt. Rund die Hälfte des Mülheimer Stadtgebiets besteht aus Grünflächen, aber davon sehen wir auf unserer Route ebenso wenig wie von den Anwesen der Milliardärsfamilien Albrecht (Aldi Süd) und Haub (Tengelmann).

Duisburg ist das unglücklich scheiternde Kind

Wir sind jetzt seit über zwei Stunden unterwegs, und bei mir machen sich langsam gewisse Ermüdungserscheinungen breit, vor allem geistig. Mein Sohn hingegen jubiliert, weil vor einem alten Straßenbahndepot im Stadtteil Speldorf, in dem heute eine Sparkasse und ein Supermarkt untergebracht sind, eine alte Straßenbahn als Blickfang steht. Die erste Haltestelle auf Duisburger Stadtgebiet vereint gleich zwei Sehenswürdigkeiten: Zoo und Uni. Rundherum: viel Wald und Parkplätze, auf denen jahrelang Familienautos und Prostituierte standen. Die zeitlichen Überschneidungen von Zoobesuchen und Straßenstrich haben sich offenbar erledigt. Was die Menschen in den anliegenden Industrieellenvillen mit Bauhaus-Einschlag von alledem halten, müsste man mal in Erfahrung bringen, aber der Wagen, er rollt! Wenn das Ruhrgebiet eine Familie wäre, wäre Duisburg das unglücklich scheiternde Kind: Durch den "Tatort" mit Götz George als Horst Schimanski bundesweit als grau und heruntergekommen bekanntgeworden, gingen Ende 1987 die Bilder vom Arbeitskampf der Stahlarbeiter in Rheinhausen um die Welt. Wenn die Straßenbahn nicht wieder in einen Tunnel fahren würde, kämen wir direkt an der Stelle vorbei, an der im Sommer 2007 sechs Menschen vor einem italienischen Restaurant von Mafia-Killern getötet wurden. Und so weit ist es von hier dann auch nicht bis zum Tunnel an der Karl-Lehr-Straße, wo 2010 bei der Massenpanik bei der Loveparade 21 Menschen ums Leben kamen. Die anschließende Abwahl des Oberbürgermeisters und die Diskussion um den weiteren Umgang mit dem Gelände beschäftigen die Stadt seit Jahren.

Ein Artikel aus ...

... JWD. Joko Winterscheidts Druckerzeugnis. Die zehnte Ausgabe gibt es ab 28. Februar am Kiosk – oder hier.

Das, was da auf zwei Etagen unterhalb des Duisburger Hauptbahnhofs lauert und von den Verantwortlichen irreführend als "U-Bahnhof" bezeichnet wird, ist in Wahrheit eine menschenverachtende Mischung aus Labyrinth und Horrorfilmset, erdacht von M. C. Escher im LSD-Rausch. Wer sich hier zurechtfindet, sollte sich Sorgen machen. Weil die Beschilderung nichts taugt, muss man auf dem Smartphone nachgucken, wo es lang geht, wofür einem nur eine Edge-Verbindung zur Verfügung steht. Wenigstens wird man hier unten nicht nass – so wie oben auf den Bahnsteigen unter der seit Jahrzehnten kaputten Überdachung, die seit Jahren saniert werden soll. Hier steigen wir zum letzten Mal um.

Die 903 nach Dinslaken ist so voll, dass wir erst mal stehen müssen. Ein Funkenmariechen gibt einem Baby die Flasche, eine Mutter und ihre Teenagertochter spielen Scrabble auf dem Handy. Im Bahnhof Meiderich deuten großflächige Fotos an, was wir hier unten verpassen: Rheinbrücken, Wasser, ein Hauch von Freiheit. Die Duisburg-Ruhrorter Häfen gelten als größter Binnenhafen der Welt. Als der Wasserspiegel in den 1950er Jahren immer weiter sank, beschloss man, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, und baute einfach unterhalb des Hafengeländes so lange Kohle ab, bis der ganze Hafen durch Bergsenkungen, die sonst vor allem für Risse in Häusern, Brücken und Straßen sorgen, nach unten sackte und das Wasser um bis zu zwei Meter stieg. Den Hafen hat man der Stadt immer angemerkt: Duisburg wirkte immer etwas näher am offenen Meer als der Rest des Ruhrgebiets, die Schifferkneippen hatten immer einen Hauch von den verruchten Spelunken an der Hamburger Reeperbahn. Am Innenhafen stehen heute Bürogebäude, Restaurants und ein Museum und verströmen die Aura einer Hafencity light. Vor dem Fenster ziehen Pferdekoppeln vorbei, hinter denen die Silhouette des Landschaftsparks Duisburg Nord in den Himmel ragt – noch so ein neu genutztes ehemaliges Industrieareal, von dem es im Ruhrgebiet so viele gibt, dass man die einzelnen gar nicht mehr richtig zu schätzen weiß. Ein Elektro-Outlet verspricht "1A-B Ware". Rund um das Rathaus von Hamborn, das bis 1929 eine eigene Stadt war, geben die Gebäude eine Ahnung davon, wie das Ruhrgebiet vor 1945 ausgesehen hat: tatsächlich ein bisschen wie Hogwarts. Ganz anders die Rhein-Ruhr-Halle, ein wahnsinnig unspektakulärer Blechkasten, in dem ich aber immerhin 1994 das erste Popkonzert meines Lebens besucht habe (Die Prinzen), und in dem ein Jahr später Michael Jackson bei "Wetten, dass..?" auf der Bühne stand. Seit 2011 ist die Halle geschlossen, was mit ihr passieren soll, ist unklar.

Duisburg-Marxloh – "Problemstadtteil"

Duisburg-Marxloh, ein Synonym für "Problemstadtteil", aber auch deutschland- wenn nicht europaweit berühmt für seine türkischen Brautmodengeschäfte. Auf einer Strecke von rund 400 Metern reihen sich die Geschäfte für Abendbekleidung hier aneinander, nur unterbrochen von Konditoreien, Juwelieren und Fotoateliers. Alles strahlt und glitzert, und auch die Häuser sind hier nicht, wie an so vielen Stellen unserer Reise, zu besichtigender Investitionsstau, sondern sie versprühen mehr als einen Hauch Mönckebergstraße. Eine Oase der Existenzgründung, ein Traum für jeden Stadtentwickler, der allerdings genauso schnell wieder aus dem Blick verschwindet, wie er aufgetaucht war: Bald schon säumen wieder Imbissstuben, Fahrschulen und Tankstellen unseren Weg – aber die sind in Sachen Branchenmix und Gewerbesteuer natürlich auch nicht zu vernachlässigen. Am Rathaus Walsum haben die meisten Geschäft am Samstag um 13.50 Uhr schon geschlossen. Hier gibt es "Daggy’s Kamm & Schere", "Sun De Luxe", Spielhallen, ein Wettbüro und die geschätzt 94. Sparkassenfiliale an der gezählt 94. Haltestelle. Wenn wir jetzt links abbiegen würden, kämen wir auf der nach meinem Urgroßvater benannten Dr.-Wilhelm-Roelen-Straße zum Gelände des Bergwerks Walsum, an dessen Entwicklung er maßgeblich beteiligt war. Seine Idee war es, einen Hafen für den Export an die Zeche anzuschließen und direkt auch noch ein Kraftwerk zu bauen, um die Kohle "über Draht" zu verkaufen. Das Bergwerk wurde 2008, ziemlich genau 50 Jahre nach dem Tod Wilhelm Roelens, geschlossen, der ihm gewidmete Förderturm zur Hälfte zurückgebaut. Das Kraftwerk wurde sogar erweitert und wird mit günstiger Importkohle betrieben, die über den Hafen angeliefert wird.

Die "Kloake des Ruhrgebiets" wird renaturiert

Als die Gebäude gesprengt wurden, in denen er 35 Jahre gearbeitet hatte, sah mein Opa mit Tränen in den Augen zu. Im vergangenen Jahr ist er kurz nach seinem 90. Geburtstag gestorben, seinen Grabstein ziert ein Stück Kohle aus der letzten Walsumer Förderung. Die Straßen werden breiter, die Häuser niedriger, man sieht mehr vom Himmel. Heute ist es etwas regnerisch, aber die allermeiste Zeit ist der Himmel über dem Ruhrgebiet so blau, wie Willy Brandt es einst gefordert hatte. Dass es jemals anders war, haben mir meine Eltern und Großeltern oft erzählt, vorstellen konnte ich mir das nie. Aber dass die Emscher, über die wir jetzt fahren, früher an manchen Tagen voller Schaum war und bestialisch stank, daran kann ich mich sogar noch erinnern. Die ehemalige "Kloake des Ruhrgebiets" wird zurzeit aufwendig renaturiert. Die Haltestelle Trabrennbahn in Dinslaken ist (nach der Trabrennbahn in Gelsenkirchen und der Rennbahn in Mülheim) schon die dritte Pferderennbahn, an der wir heute vorbeikommen – obwohl doch eigentlich die Brieftauben als Rennpferde des kleinen Mannes gelten.

In meiner frühen Kindheit haben wir hier um die Ecke gewohnt, ich erinnere mich noch gut an das Flutlicht, den Andrang und die nervtötende Musik, wenn zweimal in der Woche Renntag war. In den letzten Jahren fanden kaum noch Rennen statt, 2022 soll die Trabrennbahn abgerissen und zum Wohngebiet werden. Heute steigen aber erst mal jede Menge Menschen aus, die zur traditionellen Martinikirmes wollen. Vor uns liegen die letzten von über hundert Haltestellen. Wir fahren über die Friedrich-Ebert-Straße, ganz in der Nähe bin ich zur Schule gegangen. Hier die Stadtbibliothek, wo meine Mutter arbeitet, dort die Spielhalle, an deren Stelle bis 1938 die Synagoge war, wie wir alle in der Schule gelernt haben. Der Nationalsozialismus gehört zur Geschichte des Ruhrgebiets: die Stahlindustrie, die im Wesentlichen Rüstungsindustrie war, die Bombardierungen, aber auch die Ruhrbesetzung und die teils gewalttätigen Auseinandersetzungen, derentwegen auch die Zeit zwischen den Weltkriegen im Ruhrgebiet nicht wirklich friedlich war. Auch auf dem Bergwerk Walsum gab es Zwangsarbeiter. Vor dem Bahnhof Dinslaken steigen wir aus, zum ersten Mal auf unserer Reise an der frischen Luft. Auf dem Vorplatz demonstrieren ein paar junge Männer, was man sich unter "toxischer Männlichkeit" vorzustellen hat.

Es nieselt, was bestimmt eine ebenso gute Metapher ist wie die Schleife, die die Straßenbahn jetzt fahren muss, um zurück nach Duisburg zu gelangen. Auch nach dem Ende der Kohleförderung muss das Grubenwasser weiter abgepumpt werden, damit das Ruhrgebiet nicht absäuft und das Trinkwasser sauber bleibt. Für diese Aufgabe hat man sich das poetische Wort "Ewigkeitskosten" überlegt, die 220 Millionen Euro jährlich betragen. Wenn du lange in einen Förderschacht blickst, ist irgendwann alles mit Symbolik aufgeladen. Meine Oma sagt, dass sie das Ende des Bergbaus zur Kenntnis nimmt: die vielen Schadstoffe, der Abbau unterm Rhein, das sei natürlich alles nicht mehr zu verantworten. Aber dass in Walsum, auf dem Gelände des Pütts, der in unserer Familie immer so eine wichtige Rolle gespielt hat, nichts passiert, das stimmt sie traurig: "In Lohberg, wo sie immer drauf runtergeguckt haben, passiert so viel!" Lohberg war die Zeche in Dinslaken, die Ende 2005 geschlossen wurde. Hier, in einem Stadtteil, der es sonst nur durch die örtliche Salafistenszene in die Medien schafft, arbeiten sie wieder fleißig an dem, was zum Ruhrgebiet gehört wie Stahl und Kohle: Strukturwandel.

Diese Geschichte stammt aus der zehnten Ausgabe von JWD – Joko Winterscheidts Druckerzeugnis. Zu kaufen auch hier.