Hoch ragt der Mount Marsabit aus dem Buschland im Norden Kenias heraus. An seinem Fuße erstreckt sich ein nach ihm benannter Nationalpark, der lange Heimat für einen weiteren legendären Koloss aus der Region war: Den Elefantenbullen Ahmed. Um Achmed ranken sich etliche Legenden, wie "National Geographic" einmal in einem Porträt über das Tier schrieb. Eine besagt demnach, dass seine Stoßzähne so gewaltig und lang waren, dass Ahmed einen Hügel angeblich nur rückwärts besteigen konnte.

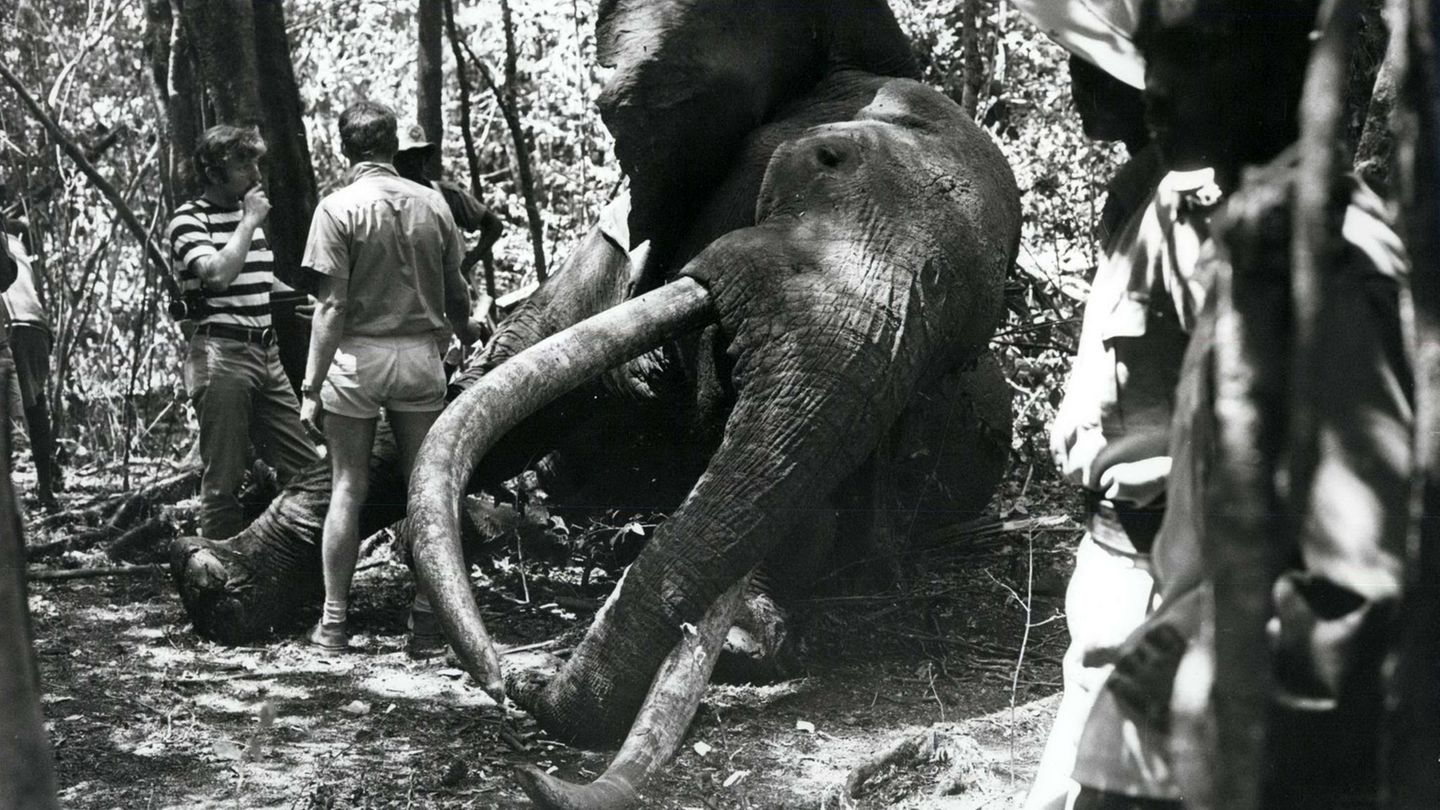

Die Legende wurde zwar nie belegt, von den langen Stoßzähnen des Bullen gibt es hingegen etliche Aufnahmen. Anfang der 1970er Jahre wurden Ahmed und seine Stoßzähne durch mehrere TV-Dokumentationen weltweit bekannt.

Der Elefantenbulle Ahmed hatte gleich mehrere Bodyguards

Nicht erst seit dieser Prominenz, so der Bericht, hätte Ahmed stets zwei kleinere Elefantenbullen an seiner Seite gehabt, die unter den Einheimischen als seine Leibwächter galten und sich entsprechend gerierten. Nach dem TV-Ruhm kamen menschliche Beschützer dazu: Kenias damaliger Präsident Jomo Kenyatta erklärte Ahmed nach einer Briefkampagne von Schülern zum lebenden Denkmal. Als Schutz vor Wilderern passten fortan fünf bewaffnete Wildhüter rund um die Uhr auf den nationalen Schatz auf, der Berichten zufolge auch als "König von Marsabit" bekannt war.

Ahmed starb einige Jahre später eines natürlichen Todes, sein Alter wurde auf etwa 65 Jahre geschätzt. In seinem Körper wurden trotz des tierischen und menschlichen Schutzes alte Gewehrkugeln entdeckt – Relikte eines risikoreichen Lebens. Ahmeds Skelett und seine Stoßzähne befinden sich heute im Nairobi National Museum, eine Fiberglass-Nachbildung des berühmten Koloss steht vor dem Museum. Ahmed gilt bis heute als Sinnbild für die Notwendigkeit, Kenias bedohte Elefanten zu schützen.

Quelle: "National Geographic" (archiviert), Google Arts and Culture

Breitmaulnashorn, Schwebfliege, Spix-Ara: Das sind die Gewinner und Verlierer im Tierreich

In der Galerie: Bedrohte Tierarten finden sich längst nicht nur in Regionen wie der Antarktis oder in Regenwäldern. Auch in unseren Breiten sind die Bedingungen teils problematisch. Das zeigt die WWF-Bilanz zu Gewinnern und Verlierern in der Tierwelt.