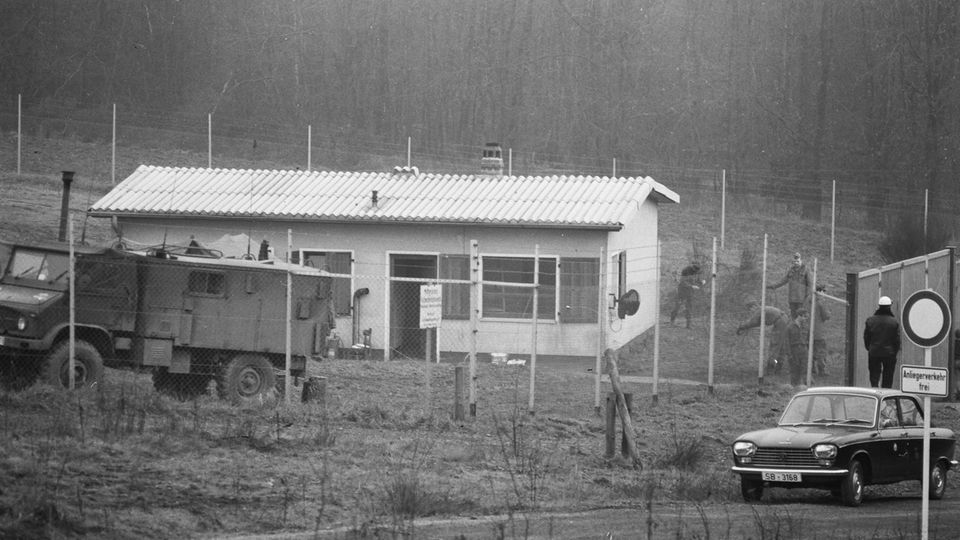

Es ist Sonntag, der 19. Januar 1969 als die Soldaten Dieter H., Ewald M., Arno B., Erwin P. und Reinhard S. ihren Wachdienst im Munitionslager im saarländischen Lebach antreten. Das Lager, das zum Fallschirmjägerbataillon 261 gehört, ist ein abgelegener Ort und er ist schlecht gesichert. Es gibt keinen Stacheldraht und nur einen einzigen Scheinwerfer vorne am Wachhaus. Die Kaserne ist rund fünf Kilometer entfernt. Ein Umstand, der später noch für viele Diskussionen sorgen wird.

Den jungen Männern im Alter zwischen 20 und 27 Jahren steht ein 24-Stunden-Wachdienst bevor. Doch nur einer wird ihn überleben. Gegen 2.50 Uhr am 20. Januar schneiden zwei Männer ein Loch in den Maschendrahtzaun und dringen in das Munitionshaus ein. Sie sind mit Pistolen bewaffnet.

Soldatenmorde von Lebach: Nur einer überlebt

Der wachhabende Unteroffizier hat sich – statt Telefondienst zu schieben – in der Ecke der Wachstube eine Luftmatratze ausgerollt und schläft. Er wird als erstes von den tödlichen Schüssen getroffen. Nebenan schläft sein Stellvertreter neben zwei Kameraden. Der Täter feuert sein ganzes Magazin auf die Schlafenden. Zwei Männer sind sofort tot, einer wird schwer verletzt. Er erliegt sechs Wochen später seinen schweren Verletzungen.

Durch die Hintertür, die offen steht, weil der Schlüssel seit einem Jahr verschwunden ist, dringt der zweite Täter ein. Er schießt auf den fünften Wachsoldaten, der im Aufenthaltsraum sitzt und liest. Als die Waffe des Mannes versagt, sticht er mit einem mitgeführten Tauchermesser auf den 20-Jährigen ein, der blutüberströmt und schwer verletzt zusammenbricht. Als die Täter sich den Munitionsbunkern zuwenden, kann er sich unbemerkt ins Freie retten und unter einem Lastwagen verstecken. Das rettet ihm das Leben. Die Täter treten mit drei G 3-Gewehren, zwei Pistolen und mehr als 1000 Schuss Munition sowie Bunkerschlüsseln und zwei Wachbüchern den Rückzug an.

Polizist von Lebach erinnert sich: "Es war ein Bild des Grauens"

"Es war ein Bild des Grauens", erinnert sich ein Polizist in einer ZDF-Doku, der damals einer der ersten am Tatort war. Feldjäger der Bundeswehr, Kriminalpolizei und Landespolizei riegeln das Gelände des Munitionslagers hermetisch ab, gehen mit Suchhunden auf Spurensuche. Der Überfall löst die bis dahin größte Fahndungsaktion in Deutschland nach dem Krieg aus. Das ganze Land ist erschüttert angesichts einer solch brutalen und sinnlosen Tat.

Der saarländische Ministerpräsident Franz-Josef Röder wendet sich in einer Fernsehansprache an die Bürger und verspricht, alles zu tun, um die Tat aufzuklären und "die Täter einer gerechte Bestrafung zuzuführen". Eine Sonderkommission beginnt mit den Ermittlungen. An der Spitze der mehr als 100 Mann starken "Sonderkommission Lebach" steht der damalige Oberstaatsanwalt und spätere Generalbundesanwalt Siegfried Buback. Zunächst tappen die Fahnder im Dunkeln. Heiße Spuren – ein 22-Jähriger Steinmetz gilt vorübergehend als tatverdächtig – erkalten rasch wieder.

Am 11. April wird der Fall in der TV-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" ausgestrahlt. Zu dem Zeitpunkt haben sich die mutmaßlichen Täter schon mit Bekennerschreiben beim "Spiegel" und der "Bild"-Zeitung gemeldet. Sie geben sich als Mitglieder der sizilianischen Mafia aus und kündigen eine weitere Tat an. Als Beweis legen sei eine Seite des beim Überfall gestohlenen Wachbuchs bei. Kurz darauf versuchen sie, einen Münchener Finanzmakler um 800.000 Schutzgeld zu erpressen, doch dieser alarmiert die Polizei. Als ihn die Erpresser anrufen, wird sein Telefon bereits überwacht. Die Tonbandaufnahme wird auch in der Sendung abgespielt.

Entscheidender Hinweis in TV-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst"

Diese schaut auch die Bonner Wahrsagerin Buchela, die beinahe ebenfalls Opfer der Täter geworden wäre. Die Täter vermuteten damals, sie hätte zu Hause Geld gebunkert und versuchten insgesamt drei Mal, sie aus dem Haus zu locken, um sie zu töten und sie vorher noch zum Verrat von intimen Details aus dem Privatleben ihrer Kunden zu zwingen. Dieses Wissen wollten sie dann als Grundlage für weitere Erpressungen benutzen. Vor der Wahrsagerin gab sich einer der Täter als "Dr. Sardo" aus, ein angeblicher Abgesandter des Schahs von Persien, und wollte, dass sie sie ihn zur Fürstin Esfandiary begleite. Die Dame lehnte ab, notierte sich jedoch das Kennzeichen des Mannes.

Als sie in der Sendung zufällig den Namen "Dr. Sardo" im Zusammenhang mit dem Erpressungsversuch auf den Finanzmakler hört, ruft sie beim Sender an und berichtet von ihrem Erlebnis. Das Auto führt die Ermittler zu einem 26-jährigen früheren Justizsekretär aus Landau (Pfalz). Er und sein gleichaltriger Freund, ein Bankkaufmann, werden am 25. April verhaftet. Die Beweise sind erdrückend. Bei dem Bankkaufmann findet die Polizei unter anderem die Schreibmaschine, auf der ein Brief geschrieben worden war. Zudem entdecken sie das Waffen-Versteck.

Täter legen ein Geständnis ab

Die beiden Täter – ehemalige Soldaten – gestehen. Wie sich später herausstellte, wurde die Tat ursprünglich von drei Männern geplant, die in einer homosexuellen Beziehung zueinander standen. Doch während der eine, ein 23-Jähriger, am Tatabend zu Hause bei seinen Eltern blieb, zog der andere zusammen mit dem dritten Täter den Coup durch. Ihr Motiv: Sie wollten mit dem erpressten Geld der Gesellschaft entfliehen, um den Traum von einer Lebensgemeinschaft nach ihren Begriffen von Menschlichkeit verwirklichen zu können. Die im Munitionslager geraubten Waffen sollten neuen Anschlägen dienen.

Doch nicht nur das: Wie Psychologin Katinka Keckeis in der ZDF-Doku "Die Morde von Lebach" schildert, wollten die Täter mit den Soldatenmorden vorab auch "eine Drohkulisse aufbauen", um bei späteren Erpressungen dem Ganzen Nachdruck zu verleihen und sagen zu können: "Wir waren das in Lebach, also, wenn ihr jetzt nicht zahlt oder unseren Forderungen nicht nachkommt, dann kann es sein, dass euch genauso etwas passiert, wie den Soldaten in Lebach".

Dass es zwei Kriminellen gelingt, eine Fallschirmjägerwache zu überfallen, sorgt in der ganzen Republik für großes Aufsehen. "Das war ein echter Schock. Wir hatten da viel mehr dahinter vermutet", erinnert sich ein damaliger Soldat von Lebach. "Dass da eine riesengroße Organisation oder weiß der Teufel was alles dahintersteckt. Dass es zwei solche 'Hansels' waren, die das da gemacht haben, war eigentlich eine Enttäuschung."

Am 29. Juni 1970 wird dem Trio in Saarbrücken der Prozess gemacht. Die Aufmerksamkeit konzentriert sich auf den einzigen Überlebenden, der die beiden Täter identifizieren kann. Nach elf Tagen verkündet am 7. August das Landgericht das Urteil. Während der zur Tatzeit abwesende dritte Täter zu sechs Jahren Haft wegen Beihilfe verurteilt wird, bekommen die anderen beiden lebenslänglich.

Die Tat führt zu entscheidenden Veränderungen hinsichtlich der Sicherheitsvorkehrungen am Munitionslager in Lebach. An die Opfer des schrecklichen Verbrechens erinnert heute eine Gedenktafel auf dem Kasernengelände in Lebach.

Quellen: Saarländischer Rundfunk, ZDF, DPA