Es ist Martin Weber* kaum anzumerken, dass er nur knapp mit dem Leben davon gekommen ist. Ruhig wirkt er, und sehr freundlich, wenn er redet. Nur manchmal schwingt in seiner Stimme ein Unterton von Furcht mit. Weber hat 16 Monate in Venezuela im Gefängnis gesessen. Er sagt, dass sein Verfahren nicht rechtmäßig war. Er beschreibt, wie Mitgefangenen der Schädel eingeschlagen wurde, wie Häftlinge am Morgen mit einer Kugel im Kopf aufgefunden worden.

Venezuelas Justizanstalten gelten als die gefährlichsten Südamerikas. Fast 500 von insgesamt 21.000 Häftlingen starben nach Angaben der Nicht-Regierungsorganisation Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) im vergangenen Jahr durch Gewalt.

Freifahrt in den Höllenschlund

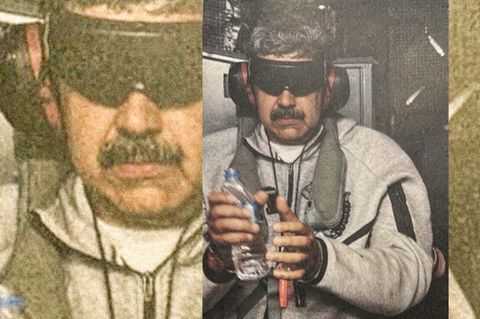

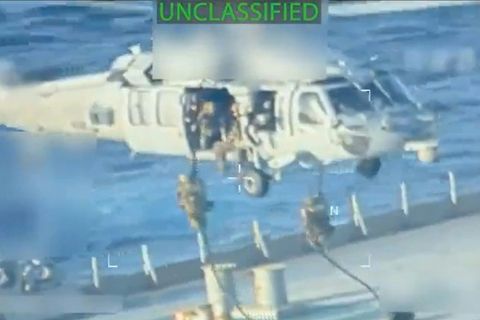

Weber hat überlebt. Er wurde vorzeitig auf Bewährung entlassen. "Ich habe pures Glück gehabt", sagt er. Das Glück, das hatte er nicht immer, wenn man jener Geschichte glauben schenkt, die Weber erzählt, seine Geschichte. Und die geht so: Demnach wurde er, Weber, im April 2006 am Flughafen von Caracas mit 75 fingergroßen Kokainbeutelchen in seinem Magen festgenommen. Genau 1004 Gramm Kokain hatte er geschluckt, wird das venezolanische Gericht später feststellen.

Die Geschichte, wie der gelernte Rettungshelfer tausende Kilometer von Deutschland entfernt offenbar zum Drogenkurier wurde, hat viele Wendungen. So viele Wendungen, dass sie mit Vorsicht zu genießen ist. Ob sie stimmt, ist nicht vollends überprüfbar.

Weber jedenfalls behauptet, bei einem Gewinnspiel im Internet eine Reise nach Venezuela gewonnen zu haben. Das vermeintliche Reiseunternehmen rief ihn an: "Haupttreffer!". Drei Wochen später landete der naive Deutsche also in Caracas, einer der kriminellsten Städte des Kontinentes, ohne ein Wort Spanisch zu sprechen. Alles sei ein abgekartetes Spiel gewesen: Denn sein angeblicher Ansprechpartner in Caracas zwang ihn dann mit Waffengewalt, das Kokain zu schlucken, beteuert Weber.

Einige wurden reingelegt, die anderen waren gierig

Fest steht: Im Moment sitzen noch 13 Deutsche in dem Karibikland in Haft. Und fest steht auch: Es sind menschenunwürdige Bedingungen. Alle sind wie Weber beim Drogenschmuggel erwischt worden. Und alle geben an, in irgendeiner Weise reingelegt worden zu sein. "Einige sind es wohl wirklich, andere wollten einfach schnelles Geld verdienen", sagt Margot Trautmann.* Die Deutsche gehört zur Grupo San Leonardo. Diese Gruppe ehrenamtlicher Helfer versorgt die deutschsprachigen Inhaftierten mit Kleidung, Lebensmitteln und Zeitungen.

Kriminelle Organisationen suchten auch in Deutschland Drogentransporteure, sagt Trautmann. Manchmal wird offen Geld geboten, ein andermal bandeln die Übeltäter - häufig afrikanischer Herkunft - gezielt mit Frauen an und überreden diese dann zum Schmuggeln. Sie hat auch von Fällen wie dem Webers gehört, in denen sich im Internet gewonnene Urlaubsreisen als Horrortrips herausstellten. Sie rät zur Vorsicht: "Überlegt es Euch drei Mal, ob Ihr es so was macht. Die Gefängnisse hier sind der Vorhof zur Hölle."

Keine Sonderbehandlung für Deutsche

Bei der Aburteilung hält sich die venezolanische Justiz nicht lange mit Einzelheiten auf. "Derjenige, bei dem die Drogen gefunden wurden, gilt als schuldig, egal ob er sie wissentlich mitgenommen hat oder nicht", erklärt eine Mitarbeiterin einer Konsularabteilung eines europäischen Staates in Caracas. Auch die Strafen stehen fest: Zwei Jahre acht Monate, wenn die Drogen geschluckt wurden. Acht Jahre, wenn sie im Gepäck transportiert wurden.

Deutsche erfahren da keine Sonderbehandlung. Das bekam Weber am eigenen Leib zu spüren. "Ich wurde nach meiner Festnahme in ein Hauptquartier der Guardia Nacional gebracht. Dort blieb ich für drei Tage und Nächte an ein Treppengeländer gefesselt. Zwei Mal wurden uns die Fesseln gelöst, dann durften wir duschen", behauptet er.

Horrorgefängnis Los Teques

Ein Anwalt stand Weber nach eigenem Bekunden während seines Verfahrens nicht zur Verfügung. Von der deutschen Botschaft erhielt er zwar kurz nach seiner Verhaftung eine Liste mit Juristen. Von denen habe er aber an dem Tag niemanden telefonisch erreichen können, sagt Weber. Und dabei blieb es dann auch. "Erst Wochen später hat mir die venezolanische Justiz einen Pflichtverteidiger gestellt. Die Frau habe ich aber zum ersten und einzigen Mal bei der Urteilsverkündung gesehen."

Weber wurde nach Los Teques, in einen Knast 30 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Caracas, gebracht. Von einem Tag zum anderen fand sich der Deutsche in einer Welt wieder, in der er -ohne Ersparnisse, ohne Freunde und ohne Spanischkenntnisse - ständig in Lebensgefahr schwebte.

Fünf Aufpassser für 1200 Häftlinge

"Die Regeln im Gefängnis werden von den Paten der einzelnen Abteile, den 'pabellons' gemacht", erklärt der deutsche Ex-Häftling. "Viele Wachen sind korrupt und arbeiten mit den Bandenchefs zusammen." Und auch die Unbestechlichen könnten allein schon wegen ihrer zahlenmäßigen Unterlegenheit nicht für Ordnung sorgen, berichtet Weber. "Los Teques hat 1200 Insassen. Für die gibt es gerade mal fünf Aufpasser", sagt Weber. "Dazu kommen noch einige Männer von der Guardia Nacional. Die bewachen aber nur die Außenmauern."

Sicherheitskräfte verkaufen den Kriminellen alles, was deren Herz begehrt. "Waffen, Laptops, Telefone, ja sogar Prostituierte", erzählt Weber. Ein Großteil der Häftlinge ist drogensüchtig. Die Drogen sind nach Angaben Webers problemlos beschaffbar, wenn das Geld dafür vorhanden ist: "Ein Stein Crack kostet zwei, eine Portion Kokain zehn Bolivares Fuertes (umgerechnet etwa drei Euro)."

Die Alpträume bleiben

Machtkämpfe zwischen den "pabellons" sind Alltag, und werden mit einer Brutalität ausgetragen, die ihresgleichen sucht. Bei Massakern wurden den Opfern einfach die Köpfe abgeschnitten oder die Eingeweide aufgeschlitzt. In einigen Haftanstalten gab es so viele Tote, dass sogar der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte einschritt und den venezolanischen Staat an seine Pflicht erinnerte, das Leben der Gefangenen zu schützen. Auch Weber geriet nach eigenen Angaben fünf, sechs Mal unbeteiligt in Schießereien oder wurde verprügelt. Eine beliebte Strafe in seiner Anstalt: Opfer müssen durch ein Spalier von Mitgefangenen laufen, die mit Eisenstangen auf ihn einprügeln.

Doch Weber hatte Glück. Zumindest bei den ziviler eingestellten Wärtern und Mithäftlingen konnte sich der Deutsche nach und nach mit seinen musikalischen und technischen Fähigkeiten Respekt verschaffen. Er gab Gitarren- und Klavierunterricht und betreute die Computer seiner Mithäftlinge. Eine christliche Organisation bot ihm schließlich eine Arbeit und ein neues Heim außerhalb von Los Teques an - Voraussetzungen dafür, auf Bewährung freizukommen.

"Ich habe etliche Leute sterben sehen", berichtet er. "Das hat mein ganzes Denken verändert", sagt Weber im Rückblick. Er sei vorsichtiger im Umgang mit Menschen geworden, sagt er. Nun will er so schnell wie möglich nach Deutschland heimkehren und ein kleines Musikstudio eröffnen. Die Erinnerungen an seine fürchterliche Haftzeit werden den Ex-Häftling aber vermutlich nicht so rasch loslassen: Fast jede Nacht quälen ihn Alpträume.

* Namen von der Redaktion geändert