Im Universum gibt es mindestens 100 Milliarden Galaxien - kann die Erde da tatsächlich der einzige belebte Ort im Kosmos sein? Nein, meint die Kölner Astrobiologin Gerda Horneck. "Unser Sonnensystem ist ein ganz normales. Und angesichts der vielleicht zehn Milliarden Sonnensysteme in unserer Galaxie und der zahllosen anderen Galaxien im Weltall halte ich es für überheblich, das Leben auf der Erde als einzigartig anzusehen", sagt die Wissenschaftlerin vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Aber: "Wir sind erst ganz am Anfang auf der Suche nach Leben außerhalb der Erde."

Diese Fahndung hat möglicherweise ein neues lohnendes Ziel, nachdem ein europäisches Astronomenteam am Dienstag die Entdeckung des ersten bewohnbaren Planeten jenseits unseres Sonnensystems bekannt gegeben hatte. "Auf einer Schatzkarte des Universums wäre man versucht, diesen Planeten mit einem großen Kreuz zu markieren", meint Mitentdecker Xavier Delfosse von der Universität von Grenoble. Die "Super-Erde", anderthalb Mal so groß wie unser Heimatplanet, kreist in einer Zone um ihren Stern, in der Wasser flüssig wäre. Und flüssiges Wasser gilt als zentrale Voraussetzung für Leben wie wir es kennen. Hinweise auf Wasser oder gar Leben haben die Astronomen dort bislang allerdings nicht gefunden.

Suche weitet sich aus

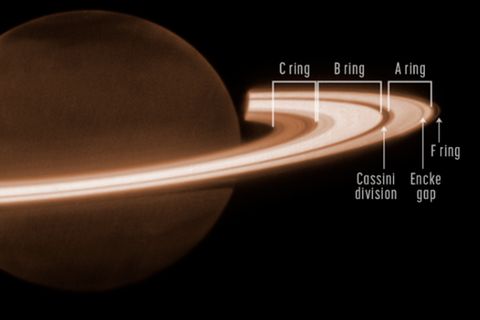

Bei der Fahndung nach Leben im All geht es nicht vor allem um fremde Zivilisationen, sondern um irgendeine Form von existierendem oder ausgestorbenem Leben überhaupt. Dazu richtet sich der Blick nach Hornecks Worten zunächst auf unseren Nachbarplaneten Mars sowie auf verschiedene Monde der Planeten Jupiter und Saturn. "Man sollte aber in unserem Sonnensystem nicht zu optimistisch sein." Daher werde zunehmend auch nach erdähnlichen Planeten bei anderen Sternen gesucht. "Das ist schon unheimlich aufregend."

Bislang ist es technisch außerordentlich schwierig, Planeten von Erdgröße bei anderen Sternen zu finden. Der Grund sind die großen Entfernungen. Die neu entdeckte "Super-Erde" gehört zu unserer unmittelbaren kosmischen Nachbarschaft, ist aber unvorstellbare 200 Billionen Kilometer entfernt. Sie ist auch in den besten Teleskopen nicht direkt zu sehen. Stattdessen verriet sich der Planet durch seine Schwerkraft, mit der er an seinem Stern zerrt und ihn periodisch zum Schwanken bringt.

Französischer Planetenjäger gestartet

Hoffnung setzen die Forscher in Satellitenmissionen. So ist im Dezember der französische Planetenjäger "Corot" gestartet und späht seit Februar nach so genannten Exoplaneten. Insgesamt haben Astronomen in den vergangenen zwölf Jahren rund 230 extrasolare Planeten gefunden. Kürzlich hatte ein US-Forscher erstmals Wasser in der Atmosphäre eines Exoplaneten nachgewiesen. Der Gasplanet HD 209458b im Sternbild Pegasus gilt allerdings nicht als bewohnbar.

Leben im Universum benötigt Horneck zufolge drei zentrale Voraussetzungen: Außer flüssigem Wasser eine Energiequelle - das kann ein Stern sein aber auch eine chemische Energiequelle wie bei unterirdischen Mikroben auf der Erde - und Kohlenstoff. "Wir sind ziemlich sicher, dass das Leben grundsätzlich auf einer Kohlenstoffchemie beruhen muss", erläutert die Wissenschaftlerin. Kohlenstoff ist nicht nur ideal für alle Lebensprozesse. Komplexe Kohlenstoffmoleküle, die Grundbausteine des Lebens, bilden sich auch mannigfaltig im unbelebten Kosmos.

Ozon deutet auf Leben hin

Geplante Weltraummissionen wie die Satellitenflottillen "Darwin" der Europäischen Raumfahrtagentur Esa und "Terrestrial Planet Finder" (TPF) der US-Raumfahrtbehörde Nasa könnten Horneck zufolge möglicherweise auch Lebenszeichen auf Exoplaneten entdecken. "Ein relativ einfach zu findendes Signal wäre Ozon." Das Gas besteht aus Sauerstoff, der nur von Lebewesen produziert werden kann. Der Fund irgendeiner außerirdischen Lebensform würde das Verständnis für die Theorie des Lebens enorm voranbringen, betonte die Astrobiologin. "Auch deshalb suchen wir danach. Es geht nicht nur um die Frage: 'Sind wir allein?'."