Wer ist da eigentlich völlig losgelöst von der Wirklichkeit? Wer leidet unter Realitätsverlust? Die politische Klasse, die "Wohlfühlwochen" feiert, als hätte eine rätselhafte Euphorie-Krankheit von ihr Besitz ergriffen - McDonaldismus? Die Patienten, die keinen Arzt an sich heranlassen, sind kenntlich durch chronisch verzückte Mienen und eine Wende-Rhetorik, die Glück für alle verheißt: höchstes Wirtschaftswachstum seit sechs Jahren, Arbeitslosenquote unter zehn Prozent, Börsenkurse auf Fünf-Jahres-Hoch, Rekord-Dividenden der Dax-Konzerne, Euro-Stabilitätspakt übererfüllt, niedrigste Staatsverschuldung seit der deutschen Einheit und ein Steuerregen, der so plötzlich und wundersam niederprasselt wie die Sterntaler in Grimms Märchen. Ach, wie schön ist es, wenn der Schmerz nachlässt! Eigentlich muss man gar nicht mehr viel tun - außer Geld verteilen. Die deutsche Krankheit heilt sich von ganz alleine. Oder jene anderen, die wir der Einfachheit halber das Volk nennen wollen, die dem Treiben der McDonaldisten verwundert und völlig unbeeindruckt zuschauen? Jene chronisch Depressiven, die sich nicht in Wohlfühlwochen, sondern in dunklen Zeiten wähnen, die den Glauben an Heilkräfte in Politik und Wirtschaft verloren haben und Annäherungen von Meinungsforschern mit dramatischen Selbstauskünften beantworten. 51 Prozent sind mit der Demokratie unzufrieden, 52 Prozent glauben, dass sich die wirtschaftliche Lage verschlechtern wird, 66 Prozent halten die Verhältnisse für ungerecht, und 67 Prozent sind der Überzeugung, dass keine Partei mit den Problemen des Landes fertig wird. Schier unerträglich, ihre Schmerzen. Ganz Deutschland krank und kränker.

Sind die einen, die oben, eingebildet gesund oder die anderen, die unten, eingebildet krank? Die Frage lässt sich nach der einfachen Logik des Entweder-oder nicht beantworten - zum ersten Mal nicht mehr. Früher, in den glücklichen Zeiten der sozialen Marktwirtschaft deutschen Zuschnitts, galt die Formel: Wenn es der Wirtschaft gut geht, geht es allen gut. Zuverlässig. Heute ist nichts mehr verlässlich, schon gar nicht mehr der Zusammenhang von volkswirtschaftlicher Prosperität und persönlichem Wohlergehen. Heute gibt es zwei Realitäten. Nebeneinander. Nicht mehr verflochten miteinander, schon gar nicht mehr individuell erlebbar.

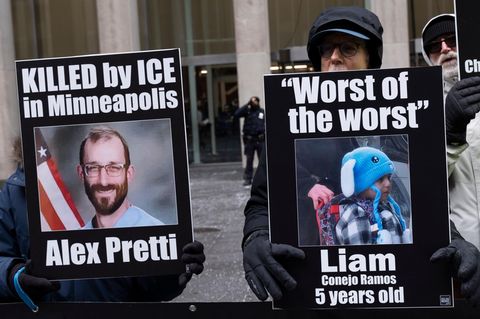

Die Schicksalsgemeinschaft des Volkswohlstands ist aufgelöst. Das Volk aufgespalten unter dem Druck globalen Wettbewerbs. Die Firmen haben sich ihm angepasst, die Konzernvorstände ergeben - im zermürbenden Drei-Monats-Rhythmus von renditesüchtigen Fondsmanagern "gegrillt", wie sie selbst den Stil jener entwürdigenden Vernehmungen über Umsatz und Gewinn bezeichnen. Sie haben sich angepasst auf Kosten derer, die früher mit ihnen profitiert hatten und die nun länger und billiger und ungesicherter arbeiten müssen. Das hat sich gelohnt, für die oben. Jetzt läuft der Laden wieder, jetzt boomt der Export, jetzt wuchern die Dividenden. Und die Sterntaler-Koalition, die nichts dafür kann und nichts dagegen tut, hält das Hemdchen auf im Steuerregen. Glaubt, die Drosselung der Staatsschuld, die Beitragssenkung in der Arbeitslosenversicherung und ein klein wenig mehr für die Krankenkassen müsse doch den Beifall derer da unten finden.

Sind die oben eingebildet gesund oder die unten eingebildet krank? Das lässt sich nicht mehr mit der Logik des Entweder-oder beantworten

Aber die rechnen ganz anders. Die merken nichts von der gedrosselten Staatsschuld, weil ihre Steuern steigen. Die spüren nichts von einer Senkung der Sozialbeiträge, weil zwar die Arbeitslosenversicherung billiger wird, die Renten- und die Krankenversicherung aber teurer. Die ziehen keine Hoffnung aus der Arbeitslosenstatistik, weil die Telekom und die Deutsche Bank und das Volkswagenwerk und so mancher andere aus dem Hochadel der Wirtschaft Jobs auch dann streichen, wenn die Rendite doch schon ganz imponierend ausschaut, und neue Jobs nicht propagandistisch feiern. Die unten - und das ist nur eine vergröbernde Formel, denn dazu zählen psychologisch auch viele in der Mitte - fühlen sich sozial wie auf einem schrägen Blechdach: vom Abrutschen bedroht, ohne Dachrinne, an der man sich in der Not noch festhalten könnte.

Wer in dieser Lage einer Lockerung des Kündigungsschutzes das Wort redet, offenbart seinen ganzen Realitätsverlust. So sinnvoll das wäre - theoretisch, in einer verlässlichen Wirtschaft -, so berechenbar ist das zum Scheitern verurteilt in einer Ökonomie, in der Adel zu nichts mehr verpflichtet, in der Ethik gegen Tantieme und Aktienoptionen verkauft wird. Die fröhlichen McDonaldisten mögen in Steuermilliarden baden, bis es überschäumt - sie werden so lange keine Begeisterung auslösen, wie sie die Parallelwelten nicht wieder zu einer einzigen machen, wie sie keinen Weg finden, damit auch die unten am Wohlstand teilhaben. Alle reden von der Beteiligung an Gewinnen und Kapital. Aber wer tut es?