An einem feucht-kalten Herbstabend in den frühen 1990er Jahren stand Franz Beckenbauer im zugigen Foyer des Münchner Olympiastadions. Die Bayern spielten irgendein längst vergessenes Europapokalspiel; Beckenbauer war aus seiner Wahlheimat in Tirol gekommen, trug einen schwarzen Mantel und war umringt von Leuten in dicken Jacken, die schulterklopfend auf ihn einredeten. Er lächelte freundlich, nickte gelegentlich, schüttelte Hände, irgendwann löste sich die Traube um ihn auf und sein Lächeln verschwand.

Wir sprachen, er sagte: "Mein Gott, alle wollen was von mir. Ich soll für die alle da sein. Immer." Dann schüttelte er den Kopf, der Blick leer und starr. Beckenbauer wirkte ungewohnt verloren in diesem Moment. Große Tage lagen hinter ihm, andere sollten noch kommen. Es war nur ein paar Jahre, nachdem er die deutsche Mannschaft als Teamchef 1990 zum WM-Titel geführt hatte. Und es würden noch weitere Jahre vergehen, ehe er die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 nach Deutschland holte und hierzulande das Sommermärchen aufgeführt wurde. Aber auch das sollte ihn später noch einholen und ihm das Herz brechen.

Manchmal, und dieser zugig-kalte Abend im Olympiastadion war genau so ein Augenblick, wurde ihm das alles zu viel; der Rummel, die ständige Präsenz, die Bitten, die vielen Claqueure. Dann ließ er kurz die Maske fallen und man konnte ahnen, dass sich hinter scheinbarer Makellosigkeit auch viele Brüche und Empfindsamkeiten auftaten. Und doch schaltete er stets wieder in den Funktionsmodus. "Nein" zu sagen war nicht seine Stärke. Beckenbauer funktionierte ja immer. Erst auf dem Platz, dann an der Seitenlinie, später als WM-Botschafter und Präsident des FC Bayern.

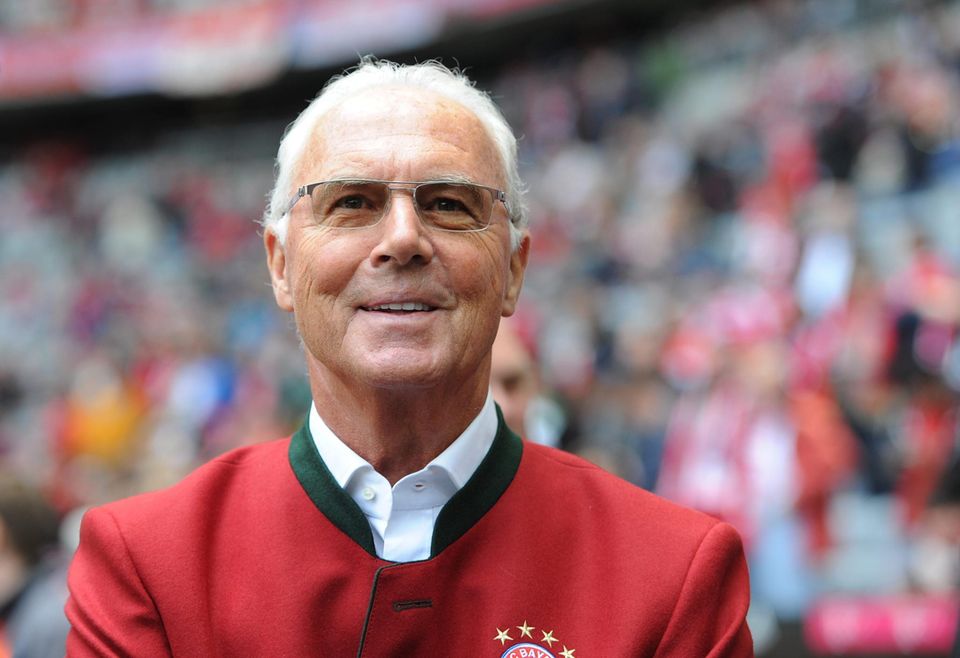

Am Ende war es ruhig um Franz Beckenbauer geworden, den Kaiser, den besten deutschen Spieler aller Zeiten. Der Körper wollte nicht mehr. Das Herz schwächelte, er bekam eine künstliche Hüfte, litt unter einem Augeninfarkt. Er konnte auf dem rechten Auge kaum noch sehen. Das Gesicht, strahlend einst und immer, leuchtete nicht mehr; seine Stimme war brüchig und angestrengt, der Schopf kahl. Am Ende sah er älter aus als er war. Er wurde gerade mal 78.

Aus Franz Beckenbauer wurde der Kaiser

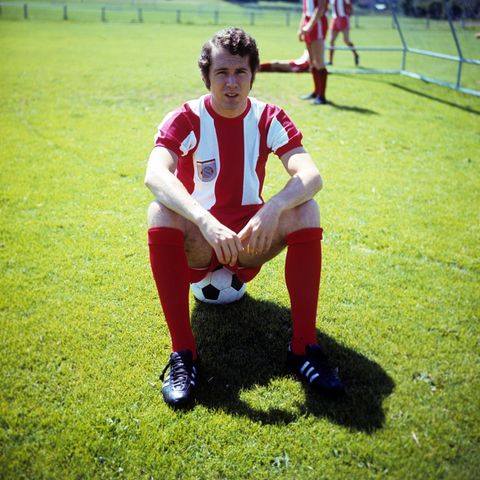

Franz Anton Beckenbauer, geboren am 11. September 1945 in München, wuchs in der Zugspitzstraße in Giesing auf, eine Arbeitergegend, der Ostfriedhof um die Ecke, die nahe Innenstadt ein Haufen Schutt und Lichtjahre entfernt von mia san mia. Vor dem Haus lag der Fußballplatz des SC 1906, seinem ersten Verein. Die Familie wohnte oben im vierten Stock, Toilette auf dem Flur, nicht viel Platz, sein vier Jahre älterer Bruder Walter lebte bei den Großeltern. Vater Franz senior arbeitete als Postobersekretär, ein strenger und gütiger Mann. Mutter Antonie, resolut und herzenswarm, führte den Haushalt.

Nach der Schule schnappte sich Franz den Ball und ging auf den Bolzplatz, aber er bolzte nicht. Er spielte und tänzelte und streichelte die Kugel. Schon damals fiel allen sein überragendes Talent auf. Nur konnte niemand ahnen, dass aus diesem schmächtigen Jungen aus Giesing ein Kaiser würde.

Sein Vater wollte, dass aus dem Sohn etwas Anständiges wird. Also lernte der junge Franz Versicherungskaufmann bei der Allianz. Das war anständig, aber für einen wie ihn zu klein. Er schmiss den Job, spielte für die Bayern eher aus Zufall denn aus Begeisterung und wegen jener legendären Watschn 1958 bei einem Jugendspiel gegen die damals großen Münchner Löwen, als ihm sein Gegenspieler Gerhard König eine langte, worauf der junge Franz beschloss: nie für die. Es war die vermutlich folgenreichste Ohrfeige der Fußballgeschichte. Beckenbauer wechselte zu den weniger bedeutenden Bayern.

Gerhard König wurde später Kunstschlosser.

Und Franz Beckenbauer wurde Kaiser.

So nannte und kannte ihn die Welt. Kaiser.

Es gibt verschiedene Versionen, wie er zu diesem Namen kam. Die gängigste geht so, dass er nach einem Freundschaftsspiel bei Austria Wien vom Fotografen Herbert Sündhofer neben eine Büste des Habsburger Kaisers Franz I. gestellt wurde. Beckenbauer im weißen Hemd und mit schräg gemustertem Sakko, fortan: Kaiser Franz, auch wenn seine Haus- und Hofpostille "Bild" für sich reklamierte, sie habe den Titel erfunden.

Ihm war's wurscht. Er war der Kaiser.

"Er war mehr Brasilianer als Deutscher"

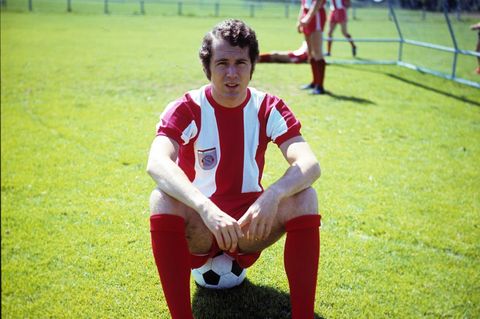

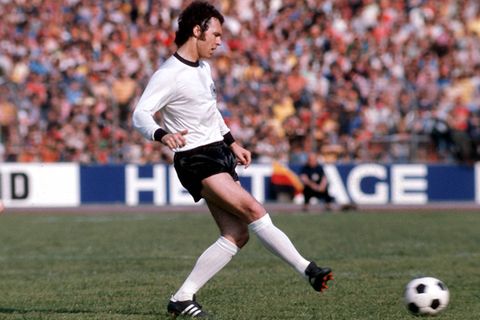

Er revolutionierte das Spiel, interpretierte die Rolle des Liberos, des freien Mannes, so wie niemand vor und niemand nach ihm. Und ja, freier Mann, das passte. Ein Freigeist auf dem Rasen, der Dinge tat, die keiner tat, vor allem deshalb nicht, weil sie keiner so konnte.

Er zerlegte mit sagenhafter Leicht- und Lässigkeit das Klischee des zwar stets wackeren, aber selten virtuosen deutschen Fußballspielers. Die teutonischen Fußball-Ikonen waren eher kumpelige Typen wie Fritz Walter oder Uwe Seeler. Die rackerten und die Ärmel hochkrempelten und ihr Leben lang für einen Verein kickten und in bescheidenen Häusern mit Ziergarten lebten. Beckenbauer war anders. Er spielte intuitiv. Und lebte intuitiv. Er war seiner Zeit voraus. Lief aufrecht, kerzengerade, den Blick nur selten auf den Ball gerichtet. Schlenzte Pässe aus dem Fußgelenk, so schön, so präzise und scheinbar mühelos. Er erhob Fußball in den Status der Kunst, und selbst Menschen, die nichts rein gar nichts von diesem Spiel verstanden, erkannten diese einmalige Eleganz und Magie. Sein Spiel roch nie nach Schweiß und Arbeit.

Das war neu und revolutionär. Zumindest in Deutschland.

Pelé, sein Freund und späterer Mitspieler bei Cosmos New York, sagte über ihn, auf dem Platz habe ihn vor allem die Intelligenz ausgezeichnet. Und: "Er war mehr Brasilianer als Deutscher." Auf dem Feld mochte das stimmen.

Andererseits: Franz Beckenbauer, geboren nur Monate nach Kriegsende, war wie die Bundesrepublik. Er symbolisierte den Zeitenlauf der Bonner Republik. Die Bescheidenheit und Spießigkeit der Nachkriegsära, hernach das Wirtschaftswunderland, den Hedonismus der späten 60er und 70er Jahre, den schnellen Wohlstand, aber auch die Gier.

Seine Verträge machte sein Freund, Mentor und Manager Robert Schwan, ein ehemaliger Gemüsehändler, der in der Branche alsbald als "Mister 20 Prozent" firmierte, denn die kassierte er. Und die war er auch wert: Beckenbauer machte Werbung, der Spot für Knorr-Suppen ("Schmeckt prrima und so richtig krräftig, müssen Sie probieren!") heute noch ein YouTube-Hit. Er sang ("Gute Freunde kann niemand trennen"), und selbst dieser auch für damalige Verhältnisse peinliche Tonträger schaffte es in die Charts und stand zeitweise vor den Beatles. Mit 29 Jahren erschien seine Autobiografie "Einer wie ich" – und wurde selbstverständlich ein Bestseller. Beckenbauer war in den 60er und 70er Jahren und dann auch wieder in den 90er Jahren so omnipräsent in Medien und Werbung wie heutzutage Jürgen Klopp.

Er professionalisierte den Sport und war Wegbereiter für folgende Generationen. "Franz hat den Fußball salonfähig gemacht", sagte sein früherer Mitspieler Karl-Heinz Rummenigge einmal. Beckenbauer hatte tatsächlich großen Anteil daran, dass sich erst die Wahrnehmung des Fußballs und dann der Fußball selbst verschob – vom Sport des Proletariats in die Mitte der Gesellschaft. Und in seinem Fall bis hinauf in die Schickeria. Er besuchte den Wiener Opernball und auch den Hügel in Bayreuth, residierte mit seiner ersten Frau Brigitte und den Kindern in einer Villa in Grünwald, feinstes Dekor, beste Stoffe, manchmal wurden da Lesungen gegeben. Ließ sich in Frack und Zylinder fotografieren, wie er mit dem Ball jonglierte. Denn das konnte er immer noch am besten: Fußball.

Sehen Sie im Video: "Er war halt der Kaiser" – das sagen die Münchener zum Tod von Franz Beckenbauer.

Er war zumindest ansatzweise Rebell

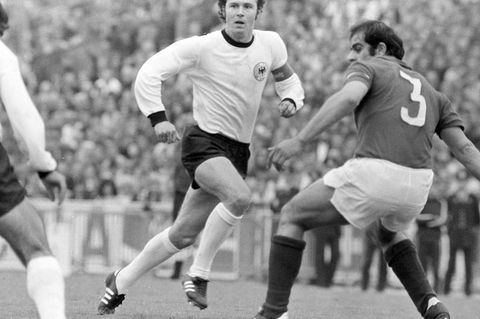

Die späten 60er und frühen 70er. In Bonn regierte die sozialliberale Koalition, und als die deutsche Nationalmannschaft 1972 erstmals Europameister wurde, schien es, als atmete auch ihr Spiel den Geist einer neuen Ära. Leicht, unbeschwert, fantasievoll, ja: undeutsch. Vom "Sunshine Football" schwärmte die "Times" nach Deutschlands erstem Sieg in Wembley gegen England. "Ramba-Zamba" hieß das seinerzeit. Und die semantische Nähe zum Samba war gewollt und stimmig. Das goldene Zeitalter des deutschen Fußballs hatte begonnen. Die beste Nationalmannschaft jemals. Vorneweg Franz Beckenbauer und Günter Netzer, kongenial.

An den beiden arbeiteten sich sogar die Feuilletons ab: Hier Netzer, vermeintlicher Rebell von Borussia Mönchengladbach, der Ferrari fuhr, eine Diskothek besaß und lange blonde Haare trug.

Dort Beckenbauer, vermeintlicher Snob, der mit seiner Brigitte die Cover der Magazine zierte und Pelzmäntel trug. Der eine von den armen Gladbachern, der andere von den neureichen Münchnern. Der eine stand eher für Willy Brandt, der andere eher für Franz-Josef Strauß. Aber diese Verknappung war immer grober Stuss.

Netzer hatte nur deshalb diese Mähne, weil ihm seine Freundin barsch bedeutet hatte, mit kurzen Haaren sähe er bescheuert aus. Er war kein Rebell. Beckenbauer zumindest ansatzweise. Er legte sich mit dem DFB vor der WM 1974 im eigenen Land an, handelte als Kapitän im Sinne der Mannschaft im Trainingslager von Malente höhere Prämien aus und setzte gar sein Vater-Sohn-Verhältnis zum Bundestrainer Helmut Schön aufs Spiel.

Vier Wochen später wurden sie gemeinsam Weltmeister, in seiner Heimatstadt München gegen himmelhoch überlegene Niederländer um den famosen Johan Cruyff, den sie König riefen, weil es den Kaiser schon gab, welcher sprach: "Johan ist der bessere Spieler, aber ich bin Weltmeister."

Seine Bonmots und Sprüche sind Legende

Franz Beckenbauer hat alles gewonnen, was man als Spieler gewinnen kann. Deutsche Meisterschaften, DFB-Pokale, Europapokale mit seinen Bayern. Europa- und Weltmeistertitel mit der Nationalelf. Wenn nun, nach seinem Tod, die unvermeidlichen Ranglisten der Besten der Besten gespielt und Parallelen gezogen werden zu den anderen Titanen des Fachs, zu Pelé, Cruyff, Maradona, Messi, Puskás oder Di Stefano, wenn verglichen wird, was nicht vergleichbar ist, würde er darüber vermutlich nur lachen und "Schmarrn" rufen, weil für ihn immer klar war: "Pelé war der Beste." Als sein Freund im Dezember 2022 im Alter von 82 Jahren starb, schmerzte es Beckenbauer, nicht zur Beerdigung reisen zu können. Er war da schon zu fragil.

Was bleibt, sind die vielen ikonischen Momente. Der junge Beckenbauer bei der WM 1966 in England, als er mit 20 zum Star aufstieg, im Endspiel aber dem großen Bobby Charlton hinterherhechelte; vier Jahre später mit ausgekugelter Schulter und Armschlinge im Halbfinale gegen Italien, das zwar als "Spiel des Jahrhunderts" firmiert, in Beckenbauers korrekter Erinnerung allerdings über weite Strecken "schaurig und grausig" war; wiederum vier Jahre später mit dem Weltcup daheim aus den Händen von Bundespräsident Scheel.

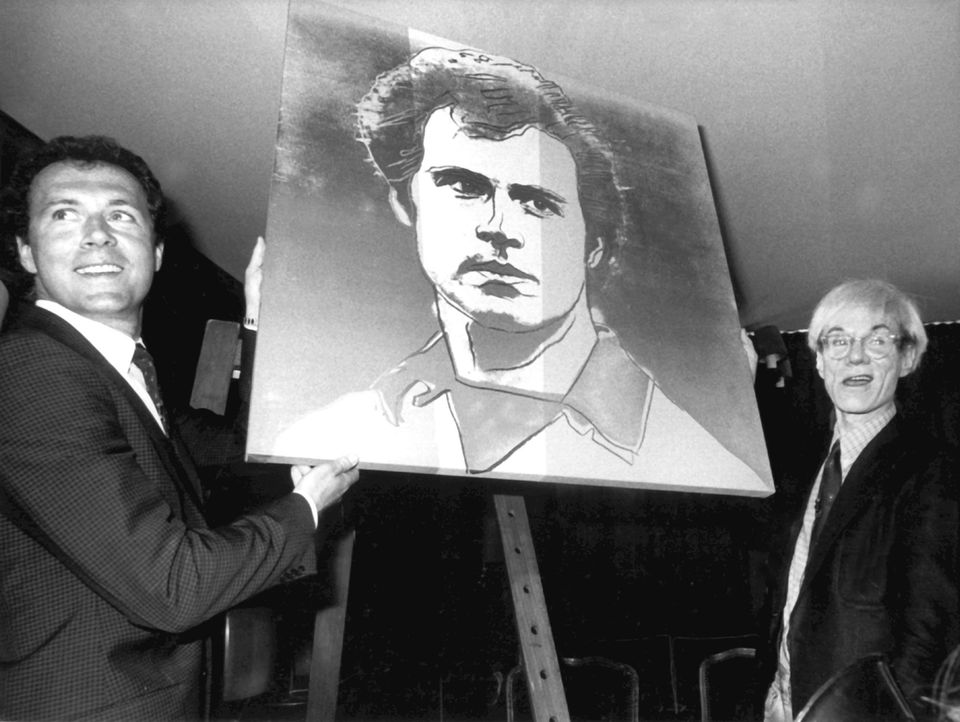

New York schließlich, wo er seit 1977 für Cosmos spielte in einer Operettenliga und, wie er befand, erwachsen wurde. Die besten Jahre seines Lebens. Er liebte diese Stadt, die Größe, ihr Flair. Gern und oft erzählte er davon, wie das so war, wenn er, der Weltstar in dieser Weltstadt andere Weltstars traf. Andy Warhol, der ihn malte. Oder den Domingo oder den Pavarotti oder den Tänzer Rudolf Nurejew, der ihm unter dem Tisch in einem Restaurant mal die Hand aufs Knie legte, "denn der Rudi war ja von der anderen Fakultät". Beckenbauer, der Weltbürger aus Giesing, passte nach New York.

Wenn er davon erzählte, leuchtete er. Franz Beckenbauer war ein wunderbarer Plauderer und hatte die angenehme Angewohnheit, Interviews nicht über Pressesprecher oder andere Adlaten zu autorisieren, sondern persönlich. Rief an, und daraus konnte sich – je nach Lust und Laune – gern noch mal ein einstündiges Gespräch über Gott und die Welt entwickeln. Seine Bonmots und Sprüche ohnehin Legende, auch weil ihn sein Geschwätz von gestern tatsächlich nicht scherte. Man verzieh ihm vieles, aber zurecht nicht alles – wie den grotesken Spruch "Ich hab noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen." Der hing ihm nach. Anderes charmierte er einfach und unnachahmlich weg. Als öffentlich wurde, dass er ein uneheliches Kind gezeugt hatte, sagte er den grandiosen Satz: "Mei, der liebe Gott freut sich über jedes Kind" – und damit war auch das erledigt. Er vereinigte Chuzpe und Charisma wie kaum ein anderer Deutscher. Auch das ja: Beckenbauer war vermutlich der bekannteste Deutsche, bekannter als all die Genies aus Literatur, Film, Musik und Wissenschaft. Mit einer tragischen Ausnahme aus Braunau, Österreich.

Beckenbauer lebte von seiner Intuition. Sie trug ihn mit allen Höhen. Und allen Tiefen.

Er tobte auf dem Platz, der Bank und auch mal bei Banketten

Er konnte galant sein und charmant, bodenständig war er immer. Redete mit dem Papst nicht anders als mit dem Putzpersonal bei den Bayern: freundlich, aufgeschlossen, interessiert. Das hatten ihm die Eltern vorgelebt. Daran hielt er sich und genauso haben auch wir vom stern ihn in Erinnerung. Der stern, drei Jahre jünger als Beckenbauer, war wie er ein Kind der jungen Bundesrepublik. Man verstand sich. Mal gut, mal weniger gut. Aber man traf sich immer wieder. In München, in den USA, wo stern-Fotograf Volker Hinz das berühmte Bild von Beckenbauer und Pelé unter der Dusche gelang. Dann wieder in München oder in der Nähe von Kitzbühel. Gern verabschiedete er den Besuch aus Hamburg mit dem Satz "Grüßt's mir die schönste Stadt Deutschlands", denn im Spätherbst seiner Karriere hatte ihn sein Freund Netzer in den Norden geholt, er wurde mit dem HSV sogar noch einmal Meister.

Er konnte aber auch aufbrausend sein, ruppig und jähzornig. Insbesondere, wenn es um Fußball ging. War ein aufrichtig schlechter Verlierer. Als Spieler. Als Trainer. Als Präsident. Und man konnte ihm, diesem Ästheten, ansehen, wie ihn schlechter Fußball körperlich schmerzte, "der Ball tat mir heute am meisten leid". Er ersann den gleichermaßen schönen wie treffenden Begriff "Rumpelfußball" für solche Darbietungen. Tobte und wütete erst auf dem Platz, dann auf der Bank und schließlich als Bayern-Boss auch mal bei Banketten, "das war kein Fußball heute, das war Uwe-Seeler-Traditionsmannschaft".

Vor der Weltmeisterschaft 1986 in Mexiko, Beckenbauer amtierte da bereits zwei Jahre als Teamchef, schimpfte er seine Spieler "einen Haufen Schrott", einige drohten mit Abreise. Nur, das war ja nicht ganz falsch. Er war mit seinen damals 40 Jahren besser als der Großteil des Kaders.

Sie grätschten sich in Mexiko irgendwie ins Finale gegen Argentinien, und zwei Tage vor dem Endspiel höhnte der Kaiser im kleinen Kreis, "wennst Glück hast, wirst mit denen auch noch Weltmeister", ging sodann die halbe Mannschaft durch und schlug sich bei jedem der Namen feixend auf die Schenkel.

Vier Jahre später, wieder gegen Argentinien, schlenderte Beckenbauer, noch so ein ikonisches Bild, die Hände in den Taschen, die Goldmedaille um den Hals, unter römischem Vollmondhimmel über den Rasen des Olympiastadions.

Weltmeister. Nun auch als Trainer.

Der Zenit. Mehr ging nicht. Auf dem Rasen oder an der Seitenlinie jedenfalls. Er hinterließ seinem Nachfolger Berti Vogts noch den Satz, die nunmehr wiedervereinigten Deutschen würden auf Jahre hin unbesiegbar bleiben.

Einer seiner größten Irrtümer.

Er holte die Fußball-WM 2006 nach Deutschland, mit, wie man heute weiß, dubiosen Methoden und dubiosen Zahlungen aus dubiosen Kassen.

Einer seiner größten Fehler.

"Dieses ganze Durcheinander ist symbolisch für mich"

Aber all das kam erst sehr viel später heraus, Deutschland feierte vier magische Wochen lang, und die Welt staunte über dieses völlig veränderte Land, dessen Bewohner sich erstmals einen unverdächtigen Patriotismus zu trauen wagten und nicht mehr wirkten wie Birkenstock-tragende Sauertöpfe. Beckenbauer reiste unterdessen als Schirmherr mit dem Helikopter durch die plötzlich unbeschwerte Republik. Der österreichische Künstler André Heller sagte, für das Image der Deutschen im Ausland habe Beckenbauer "mehr geleistet als 50 Jahre Diplomatie und zehn Goethe-Institute zusammen". Und vermutlich ist das so.

Dies war die Zeit, als man ihn Lichtgestalt nannte, weil scheinbar alles funktionierte, was er anpackte. Er konnte von Weißbiergläsern Bälle durch die ZDF-Torwand kicken, sein Weggefährte Sepp Maier kalauerte: "Wenn der Franz aus dem Fenster springt, fällt er nach oben." Einer wie er.

Für seine lesenswerte Biografie “Der freie Mann“ sprach der Autor Torsten Körner vor Jahren ausführlich mit Beckenbauers erster und inzwischen verstorbener Frau Brigitte.

Er fragte: Hat er gute Freunde?

Sie antwortete mit einer Gegenfrage: "Wann braucht einer gute Freunde?"

Wenn es ihm schlecht geht?

Sie überlegte wieder: "Wenn es ihm schlecht geht. Tja, woher soll er das denn wissen?"

Sie meinen, weil es ihm nie schlecht ging?

"Ja, noch nie, da kann doch ein jeder ein guter Freund sein."

Und genau das war der Eindruck, den Beckenbauer vor sich hertrug. Franz, Sonnenkind und ewiger Stenz, der mit seiner Nonchalance und Monaco-Franzigkeit daher- und stets durchkam.

Nur haben auch Lichtgestalten Schattenseiten und zuweilen auch Zwielichtiges. Längst nicht alles lief linear. Er hatte früh Probleme mit der Steuer, auch deshalb New York. Er verzettelte sich immer wieder. Er verfranzte sich. Und duckte sich bei den Anwürfen wegen der Mauscheleien rund um die WM-Vergaben 2006 und 2010 – Ermittlungen der Schweizer Bundesanwaltschaft wegen des Verdachts auf Betrug, Geldwäscherei und Veruntreuung.

Bis zum Ende kränkte ihn, den da schon lange kranken Mann, dass die Vorwürfe nicht weggehen wollten und an ihm klebten, denn dies war anders als ein folgenreicher One-Night-Stand, den man mit einem launigen Spruch wegwischen konnte. Das Sommermärchen zwar nach wie vor ein Sommermärchen, etikettiert jedoch mit einem "Ja, aber…". Eine bis dahin unbekannte Bitternis und Larmoyanz umwehte ihn hernach, die in dem Satz kulminierte, er habe seinen Landsleuten mit der WM "die größte gesellschaftliche Veränderung der Nachkriegszeit gebracht". Er fühlte sich missverstanden und nicht ausreichend gewürdigt. Enttäuschte Liebe und tiefer Schmerz darüber. Auch aus diesem Grund zog er sich zurück.

Er selbst sagte in einem seiner letzten und zusehends raren Interviews, "dieses ganze Durcheinander ist symbolisch für mich". Und meinte damit den Zick-Zack-Kurs seines Lebens – und seiner Lieben.

Franz Beckenbauer heiratete dreimal und hatte eine jahrelange Liaison mit der Fotografin Diana Sandmann. Er hinterlässt acht Enkelkinder von fünf Kindern, das erste, Sohn Thomas, Frucht einer Affäre, da war er gerade 18. Sprach einmal, "ich war zu selten ein guter Vater", und auch das bedrückte ihn vor allem in den späten Jahren.

2015 begleitete der Vater Franz Beckenbauer seinen Sohn Stephan durch eine Krebskrankheit bis in den Tod und man kann sagen, dass es seitdem mit ihm bergab ging. Er litt eben auch an gebrochenem Herzen, das schwächer und schwächer wurde.

Und es wurde folgerichtig still und stiller um den Kaiser. Zur Trauerfeier seines Freundes Uwe Seeler 2022 schaffte er es ebenso wenig wie im vergangenen Juli zum Treffen seiner 1990er-Weltmeister am Chiemsee. In den letzten Jahren lebte er mit seiner dritten Frau Heidi sehr zurückgezogen in Salzburg, in seiner Geburtsstadt München sah man ihn kaum noch. Seine Wurzeln, seine Anfänge aber vergaß Franz Anton Beckenbauer nie. Er kaufte irgendwann die Wohnung seiner Kindheit in der Zugspitzstraße in Giesing, oben vierter Stock, Blick auf den Fußballplatz unten.

Auf dem Klingelschild steht: Kaiser.