Hinweis: Dieser Text war einer der meistgelesenen Artikel auf stern.de im Jahr 2017 - zum Jahresrückblick spielen wir die besten Artikel in loser Reihenfolge bis zum Ende des Jahres.

Das Erben wird zum Massensport in Deutschland. Im Auftrag der der Quirin Privatbank hat YouGov in allen 16 Bundesländern 7432 repräsentative Online-Interviews zum Thema "Erben" geführt. Die Ergebnisse zeigen, dass das Thema Erbschaft in Deutschland immer wichtiger wird. Mehr als jeder dritte Erwachsene hat mindestens schon einmal geerbt (35 Prozent), bei den über 55-Jährigen sogar mehr als die Hälfte.

Spaltung in Erben und Nicht-Erben

Am meisten wurde in Hessen übertragen, fast jeder vierte Erbe hat hier mindestens 100.000 Euro bekommen. Bei der gesamten Gruppe der über 55-Jährigen inklusive der Nicht-Erben ist das nur ein Achtel. Es erhält also bei weitem nicht jeder: Ein stattliches Erbgut von über 100.000 Euro haben nur etwa 12 Prozent der Älteren erhalten. 88 Prozent bekommen nichts – oder überschaubare Summen. Beim Erben setzt sich die Spaltung in Ost und West immer noch fort. Haben in Hessen bei den über 55-jährigen Erben 24 Prozent eine sechsstellige Summe von über 100.000 Euro geerbt, sind es in Sachsen-Anhalt nur 5 Prozent.

80 Prozent bekommen kein Vermögen

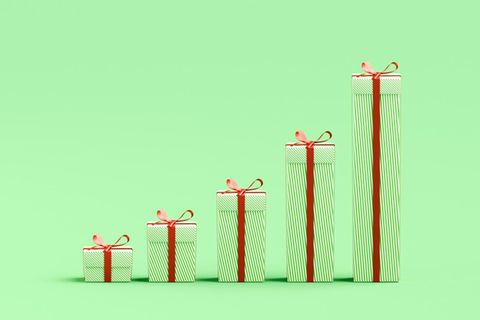

Auch in Zukunft wird es einen warmen Segen für die junge Generation geben. Jeder zweite Erwachsene in Deutschland hat vor, etwas weiter zu geben. Die andere Hälfte hinterlässt allerdings nichts. 10 Prozent der Befragten wollen Werte von über 250.000 Euro hinterlassen. Weitere zehn Prozent schätzen ihren Nachlass auf zwischen 100.000 und 250.000 Euro ein. 20 Prozent hinterlassen also ein stattliches Erbe - 80 Prozent dagegen nichts oder zumindest kein Vermögen.

Kopfrechnen nötig

Die Höhe eines beabsichtigen Erbes von 100.000 Euro bedeutet nicht, dass nur eine Person diese Summe erhält. In den meisten Fällen dürfte das Erbe aufgeteilt werden. In einem Telefoninterview dürften die meisten Personen das zu vererbende Haushaltsvermögen als "ihr" Erbe ansehen. Das führt zu einer imaginären Verdopplung des Erbes. Besitzt ein Ehepaar Güter im Wert von 200.000 Euro werden sowohl Mann als auch Frau angeben, sie beabsichtigten 200.000 Euro zu vererben – obwohl pro Kopf nur 100.000 Euro weitergegeben werden.

Gerecht ist es immer noch nicht

Bezogen auf die Gesellschaft kann man kaum von Gerechtigkeit sprechen. Im Vergleich zu früheren Zeiten erben zwar weitaus größere Schichten, doch immer noch ist es nur ein kleiner Teil der Bevölkerung, der eine Summe erhält, die sein Leben maßgeblich beeinflusst – der weitaus größere Teil bekommt so etwas nicht. Insbesondere in den neuen Bundesländern haben größere Erbschaften Seltenheitswert, dort sind die Jungen auf sich selbst angewiesen. Man kann auch erwarten, dass das Heiratsverhalten die Erbschaften noch bündelt. Wenn "sie" erbt, dürfte häufig auch der Gatte aus Kreisen mit Vermögen stammen.

Wer bestimmt das Testament

Wenn aber geerbt wird, finden es 51 Prozent der Deutschen wichtig, dass es gerecht zugeht – das Erbe also gleichmäßig aufgeteilt wird. Dass Erben, die das Geld nötiger haben, mehr bekommen, finden nur 17 Prozent richtig. Dass alles an die armen Erben gehen sollte, gar nur 4 Prozent. An häufigsten werden Bargeld und Bankguthaben (66 Prozent) vererbt, dann folgen Immobilien mit 34 Prozent und Schmuck (21 Prozent). In Zukunft wird Immobilienvermögen wichtiger. Darunter könnte die Gerechtigkeit leiden, da Häuser schwerer teilbar sind als Geldvermögen.

Beim Thema "Verteilung" deutet sich eine Spaltung zwischen Gebenden und Nehmenden an. Eine gerechte Aufteilung des Erbes finden die meisten wichtig. Aber wer selbst etwas zu hinterlassen hat, will sich von der folgenden Generation nicht in seinen letzten Willen reinreden lassen. Nur 13 Prozent wollen die konkrete Verteilung der Erbschaft vor dem Ableben mit den Beteiligten besprechen. Erbentscheidungen werden eben nicht demokratisch ausdiskutiert. Die Entscheidung über die geplante Weitergabe wollen sich die Alten nicht aus der Hand nehmen lassen und vermutlich wollen sie durch Schweigen auch etwaigen Auseinandersetzungen mit unzufriedenen Erben aus dem Weg gehen.

Gesetz fordert keine Gerechtigkeit

Vom gesetzlichen Standpunkt aus gesehen, muss es beim Erben in Deutschland übrigens nicht gerecht zugehen. Grundsätzlich kann jeder über sein Erbe, das über den sogenannten Pflichtteil hinausgeht, nach Gutdünken bestimmen. Zwei Beispiele: Hinterlässt ein Ehepaar 200.000 Euro und hat drei Kinder, ist es möglich, dass sich die Lieblingstochter über 133.000 Euro freuen kann und die anderen beiden mit einem Pflichtteil von je 33.000 Euro abgespeist werden. Möchte ein Rentner seinen neuen Lebenspartner bedenken, könnten die Kinder in diesem Beispiel auf je 33.000 Euro Pflichtteil gesetzt werden, damit 100.000 Euro für die neue Liebe bleiben.

Trickkiste der Übertragungen

Diese Rechenbeispiele betreffen nur den klassischen Erbfall. Wer schon zu Lebzeiten, Werte durch Schenkungen oder Überschreibungen aus seinem Vermögen herauszieht, kann die Beschränkungen des Pflichtteils praktisch komplett aushebeln.