"Hi, I am Jacky from KiK", sagt die blonde Frau mit der großen Goldrandbrille. Gerade hat sie sich von der Rückbank eines Mini-Van geschält, scheinbar unbeeindruckt von der Fahrt zur Textilfabrik von Apparel Today im Norden von Dhaka. Vorgestern lag die Hauptstadt von Bangladesch noch auf dem ersten Platz der Moloch-Skala aller Mega-Citys mit der schlechtesten Luftqualität weltweit, heute reicht es auf Rang drei.

Es ist kurz nach zehn Uhr früh und sogar blauer Himmel zu sehen. Aber die Durchschnittsgeschwindigkeit im Dauerstau beträgt wie immer weniger als fünf Stundenkilometer. Zweieinhalb Stunden Stop and Go liegen hinter Jacqueline "Jacky" Thalmann. Zweieinhalb Stunden in einem scheinbar unendlichen Strom von Autos, Motorrädern, Lkws, überladenen Rikschas, Fußgängern und Bettlern, die ihre Gesichter an die Scheiben der Autos drücken.

Jacqueline Thalmann lächelt freundlich. Hinter dem versammelten Management tritt die 29-Jährige in den Besprechungsraum im ersten Stock. Sie legt eine Aktenmappe auf den Tisch und ein Gerät, das aussieht wie eine Pistole. "Meine Spezialwaffe", sagt Thalmann. "Wir machen ja keine halben Sachen."

Das Lieferkettengesetz schreibt Kontrollen vor

Jacqueline Thalmann ist Nachhaltigkeitsbeauftragte der Firma KiK, die 50 Prozent ihrer Ware aus Bangladesch bezieht. Seit zu Beginn diesen Jahres das europäische Lieferkettengesetz, kurz LkSG, in Kraft trat, firmiert Thalmann auch als Menschenrechtsbeauftragte. Das ist seither Pflicht für Firmen mit mehr als 1000 Beschäftigten.

Sie ist hier, um die Einhaltung der nun gesetzlich vorgeschrieben Standards zu überwachen. Gibt es Kinder- oder Zwangsarbeit? Werden Mindestlöhne bezahlt? Wird der Arbeitsschutz eingehalten? Die Firma Apparel Today, einer der lokalen 100 Lieferanten des Discounters, hat Häppchen auf den Tisch gestellt. Thalmann rührt nichts an. Sie sagt: "Lassen sie uns gleich beginnen."

Moralische Zeitenwende oder das Ende des Mittelstands?

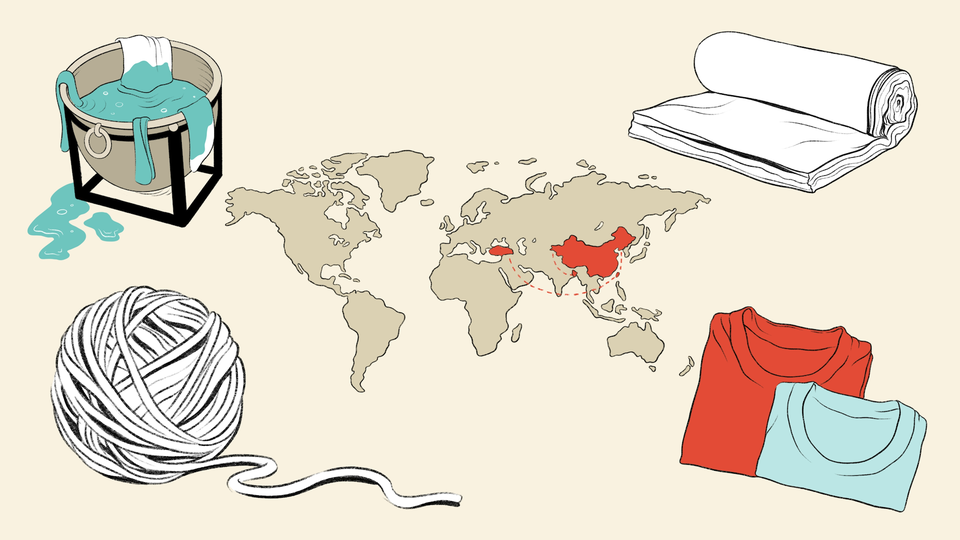

Für die Befürworter des Lieferkettensorgfaltspflichten-Gesetzes ist die Novelle eine moralische Zeitenwende, die internationale Arbeits-, Sozial- und Umweltstandards auch in Ländern wie Bangladesch durchsetzen – und bei Verbrauchern für ein ruhiges Gewissen sorgen soll. Zumindest bei jenen, die sich darum kümmern, dass die Ware, die sie hierzulande kaufen, unter fairen Bedingungen hergestellt wurde. Nicht nur Textilien, sondern alles – vom Gartenstuhl bis zum Handy, vom Fahrradsattel bis zum Auto, von der Zahnbürste bis zum Schlauchboot. Und zwar in jedem einzelnen Bestandteil. Und nicht nur auf der letzten Produktionsstufe wie hier in Bangladesch. Sondern schon von Anfang an, bereits bei der Gewinnung der Rohstoffe, ganz egal, wo auf der Welt.

Wollen Sie nichts mehr vom stern verpassen?

Persönlich, kompetent und unterhaltsam: Chefredakteur Gregor Peter Schmitz sendet Ihnen jeden Mittwoch in einem kostenlosen Newsletter die wichtigsten Inhalte aus der stern-Redaktion und ordnet ein, worüber Deutschland spricht. Hier geht es zur Registrierung.

Für die Gegner, allen voran die FDP, ist die Verordnung so ätzend wie Klimakleber für Autofahrer. Sie wettern gegen den bürokratischen Aufwand, beschwören bereits das Ende des Mittelstands herauf. Thalmann sagt, sie begrüße das LkSG. "So gelten gleiche Maßstäbe für alle und es ist nicht mehr so, dass NGOs einzelne Firmen vor sich hertreiben können." Schon jetzt lässt sich an Thalmanns Arbeit erkennen, welcher Mammut-Aufgabe die Industrie entgegensieht. Wunder sind keine zu erwarten. Aber jeder Einsatz lohnt.

Die Katastrophe, die als Glücksfall gewertet wird

Billiganbieter KiK galt als Schmuddelkind der gesamten Textilbranche, das auf Kosten armer Näherinnen Profite maximiert. Nach dem Brand im September 2012 beim Zulieferer Ali Enterprises in Pakistan, bei dem 258 Menschen starben, wurde KiK auf Betreiben einer Berliner Menschenrechtsorganisation verklagt. Nur sieben Monate später kamen in Dhaka beim Einsturz der Textilfabrik Rana Plaza 1134 Menschen ums Leben. Auch KiK ließ dort produzieren, stand am Pranger als Mitschuldiger einer Katastrophe, die von Menschenrechtlern im Nachhinein als Glücksfall gewertet wird. Denn seither steht die Textilindustrie Bangladeschs, die zweitgrößte der Welt, unter dem Brennglas der Weltöffentlichkeit. Die Debatte, die Ali Enterprises und Rana Plaza – dem 9/11 der Branche – folgte, war der Auslöser für das jetzige Lieferkettengesetz.

"We will never forget", steht kaum lesbar auf der Gedenktafel am Ort des Unglücks im Süden von Dhaka. Die Inschrift ist trotz Regens am Morgen schon wieder von einer dicken Staubschicht bedeckt. Nach dem Einsturz des achtstöckigen Gebäudes jagte eine Fabrikinspektion internationaler Experten die nächste. Nur 1707 von 3500 Firmen erfüllten Mindeststandards. Damals ging es ausschließlich um Gebäudesicherheit und Brandschutz. Das LkSG legt nun den Fokus auf die Einhaltung von Sozial- und Umweltstandards, die in Deutschland als selbstverständlich gelten. Bangladesch wird diesbezüglich von der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) in Genf genau beobachtet.

"Alles, was Textil betrifft, ist Hochrisiko aufgrund der Historie", sagt Jacqueline Thalmann, inzwischen auf dem Dach des Fabrikgebäudes angekommen. Die junge Deutsche aus Rünthe in Westfalen lässt sich zeigen, dass aus den Rettungsschläuchen auch Wasser kommt. Das ist längst Routine. „In der Vergangenheit war Brandschutz das Thema Nummer eins. Der Fokus muss nun noch mehr auf das Thema Menschenrechte gelegt werden“, sagt Thalmann, während sie hinunter in die Fabrikationshallen steigt, deren Kapazität derzeit zu 80 Prozent von KiK ausgelastet ist.

In langen Reihen sitzen Arbeiterinnen hintereinander, manche barfuß, manche in Flip-Flops. Keine von ihnen hat je von dem deutschen Gesetz gehört, dass sie schützen soll. Die meisten können nur mit Mühe lesen und schreiben. Viele leben wie Nure Jannat Fatema, 28, beengt in slumähnlichen Hütten in der Nähe ihrer Fabriken. Und fast alle sagen, dass sie nicht wollen, dass ihre Kinder später einmal in der Textilindustrie arbeiten, weil es so beschwerlich ist und kaum zum Leben reicht: "Meine Kinder sollen es mal besser haben."

Im Extremfall drohen saftige Strafen

80.000 Slips aus der Kollektion Janina nähen die Arbeiterinnen bei Apparel Today pro Schicht an sechs Tagen die Woche, jeweils zehn Stunden, insgesamt vier Millionen Stück. Erst gestern wurde der Lohn ausbezahlt, pünktlich, auch die Überstunden. Das haben die vier lokalen Mitarbeiter im Schlepptau von Jacqueline Thalmann bereits stichprobenartig erfragt. Sie bemängelt, dass zwei der Brandmelder nicht auslösen, prüft mit ihrer "Spezialwaffe", ob die Temperatur am elektrischen Schaltkasten überhöht ist. Anschließend vergewissert sie sich, dass der QR-Code funktioniert, über den die Arbeiterinnen Klagen online direkt in die KiK-Zentrale nach Bönen in Westfalen absetzen könnten.

"Das ist noch nie passiert", sagt Thalmann. Doch das LkSG macht es zur Auflage, einen "Beschwerdemechanismus" sicher zu stellen. Der deutsche Auftraggeber muss nachweisen, dass er dafür Sorge getragen hat. Im Extremfall drohen saftige Strafen, bis zu zwei Prozent des Jahresumsatzes. Bei KiK, Teil der Tengelmann-Gruppe, wären das rund 48 Millionen Euro.

Auch deswegen hat KiK-CEO Patrick Zahn die Nachhaltigkeitsabteilung direkt seinem Büro unterstellt. In der Zentrale in Bönen sitzt Thalmann mit ihm Tür an Tür. Dort hängt das Plakat zu den anstehenden Feierlichkeiten des 30-jährigen Jubiläums. Zahn will weiter expandieren. Klagen oder gar Prozesse stören da nur. Noch ein Skandal wie Rana Plaza wäre der Super-GAU. Zum Zeitpunkt der Katastrophe war der Nachhaltigkeitsbeauftrage noch dem Einkauf angegliedert. "Das war in etwa so, als würde man den Frosch bitten, den Teich trocken zu legen", sagt Zahn anderntags.

Das ehemalige Schmuddelkind bekommt Applaus

Der CEO ist in der Nacht aus Pakistan angereist, wo er ein Abkommen zwischen seinen dortigen Lieferanten und den Gewerkschaften auf den Weg gebracht hat. Zahn hat nur kurz geduscht. Jetzt hastet er zusammen mit Thalmann zum nächsten Termin, Besuch einer Schule für Kinder aus benachteiligten Familien, die KiK wie sechs andere seit Jahren in Kooperation mit der GIZ Bangladesch mit zwei Millionen sponsort. Er trägt ein blaues Hemd über der beigefarbenen Chino-Hose, der Tagesrucksack hängt lässig über der linken Schulter. Natürlich geht es auch ums Image. Sowohl beim legeren Auftritt als auch beim Engagement für die Schule. Die eigenen Kunden spielen dabei keine Rolle. "Die sagen eher: Warum tut ihr nichts für uns", sagt Zahn. Den NGOs aber, auf deren Hassliste seine Firma stand, nimmt es den Wind aus den Segeln.

Heute gibt es von jenen sogar verhaltenen Applaus. Inzwischen fördert KiK auch Frauencafés, in denen sich die Arbeiterinnen über Gewerkschaftsarbeit informieren können. "Man muss mit Geduld heran gehen, wenn man Dinge verändern will", sagt Thalmann und klingt dabei wie eine Idealistin. Sie sagt, ihr sei das eine "Herzensangelegenheit". Ihre Masterarbeit hat sie über eine Initiative zur Stärkung von arbeitenden Frauen in Bangladesch geschrieben.

Der Fluss durch die Stadt ist schimmert schwarz von den Chemikalien

Thalmann spricht vom Wert der Bildung, von der Schulung künftiger Manager, von Selbstbefähigung und Selbstbestimmung der Arbeiter, von der Notwendigkeit funktionierender Gewerkschaften. Davon gibt es zwar allein in der Textilindustrie Bangladeschs rund 1400. Doch Gewerkschaften sind hierzulande oft nur ein Geschäftsmodell. Viele sind untereinander verfeindet. Häufig sind die vermeintlichen Arbeiterführer mit dem Management verbandelt, kassieren neben Beiträgen von den Mitgliedern auch von den Firmenchefs. Jetzt, so befürchten manche, bietet ihnen das LkSG eine neue Einnahmequelle, weil internationale Firmen lieber Schweigegeld zahlen, als sich Klagen auszusetzen.

Zahn und Thalmann eilen gemeinsam durch jedes Klassenzimmer, beklatschen gerührt einen Jungen, der gerade nervös ein Gedicht vorgetragen hat. Dann rauschen sie schon weiter zum nächsten Termin. Während der Weiterfahrt im Dauerstau blickt Zahn kopfschüttelnd aus dem Autofenster. Rauch steigt aus wilden Müllkippen. Lastwagen transportieren illegal gebaggerten Sand aus einem Flussbett – alles für Neubauten in der stinkenden, sinkenden Stadt, deren Fundamente teilweise mit Resten der Textilindustrie aufgefüllt werden.

Der Fluss ist schwarz von ungeklärt eingeleiteten Färbemitteln. Während des Monsuns, wenn die Brühe durch Regenwasser verdünnt wird, schimmern auch mal Blau-, Lila- oder Gelbtöne durch. "Ich werde verrückt, wenn ich das sehe", sagt Zahn. "Manchmal frage ich mich, was 40 Jahre Entwicklungshilfe gebracht haben." Mitunter beschleicht ihn das Gefühl, nun solle die Industrie durch Erfüllung des Lieferkettengesetzes die Versäumnisse kompensieren.

Zulieferer vergeben Produktionen illegal an Subunternehmer

Knapp zwei Stunden später salutieren für ihn und Thalmann die Wachmänner am Werktor ihres Zulieferers Sumi Apparels. Hier lässt KiK derzeit Jeans-Röcke nähen. Zahn steigt zusammen mit Thalmann aufs Dach. Aus dem Feuerschlauch kommt rostiges Wasser. Einen Stock tiefer, im Besprechungsraum, hängen Dutzende von Urkunden und Zertifikate, die die Firma als Exzellenz-Betrieb auszeichnen, der so ziemlich alle erdenklichen Umweltstandards erfülle.

Zahn und Thalmann bekommen Blumenbouquets. Erfrischungsgetränke und Chips werden gereicht. Dazu ein glitzerndes Werbevideo, das mit dem Geschäftsgebaren dieser Firma nichts zu tun hat, wenn man Nahidul Hasan Nayan glaubt, dem Generalsekretär der Gewerkschaft Sommilito Sramik Federation.

Der stern stieß bei seinen Recherchen im Vorfeld auf den Mann, der behauptet, der Zulieferer habe Teile von KiK-Aufträgen von einem unkontrollierten Subunternehmer fertigen lassen. Dort seien ein knappes Dutzend Näherinnen entlassen worden, ohne Abfindung zu erhalten. Zahn erfährt an Ort und Stelle vom stern erstmals davon.

Er weiß, dass es immer noch gängige Praxis ist, dass auch zertifizierte Firmen Aufträge von billigen Subunternehmen fertigen lassen, um Kosten zu sparen oder weil Liefertermine nicht gehalten werden können. Vor allem bei Kunden aus dem Fast-Fashion-Segment soll das Gang und Gäbe sein. Der Druck ist groß. Oft liegen zwischen der Entstehung des Designs und dem Eintreffen der Ware im Schaufenster nur fünf Wochen. H&M, zum Beispiel, kommt inzwischen auf bis zu 25 Kollektionen im Jahr.

"Man kann nie ausschließen, dass man betrogen wird"

Zahn wirkt beunruhigt. Natürlich ist es nicht mit dem LkSG vereinbar, wenn ein Chef nicht weiß, wo seine Ware genäht wird. Seine Leute telefonieren. In diesem Fall sei das vermeintliche Subunternehmen eine Tochterfirma des von KiK beauftragten Zulieferers, heißt es später. Die Sache mit den Abfindungen habe der Lieferant nach der Intervention inzwischen geregelt. Früher habe man 36 Fälle im Jahr von illegaler Weitergabe von Aufträgen an Unterlieferanten festgestellt, sagt Zahn. Die Dunkelziffer habe deutlich höher gelegen. Inzwischen ermittle KiK dank stärkerer Transparenz-Bemühungen und der Hinzunahme eigener Sourcing Offices rund 50 Fälle pro Jahr und gehe diesen konsequent nach. "Aber man kann nie ausschließen, dass man betrogen wird."

Nicht durch die 15 Fabrikbesuche, die seine Menschenrechtsbeauftragte Thalmann auf jeder ihrer drei Reisen im Jahr nach Bangladesch durchführt. Nicht durch ihr fünfköpfiges Team vor Ort, das an sechs Tagen die Woche zu Kontrollen unterwegs ist. Nicht durch Betriebsprüfungen mit Hilfe von Fremdfirmen, die "häufig auch korrupt sind", wie Jacqueline Thalmann sagt. Und schon gar nicht durch die notorisch unterbesetzte, staatliche Kontrollbehörde DIFE, die durch Inspektionen dafür sorgen soll, dass die gesetzlichen Verordnungen eingehalten werden.

Immer auf der Suche nach der billigsten Nähminute

A.K.M Salahuddin, der stellvertretende Generalinspekteur im DIFE-Hauptstadtbüro, sitzt unter einem riesigen Porträt der gerade zum fünften Mal wiedergewählten Regierungschefin Sheikh Hasina Wajed. Er versichert, er sei hochmotiviert. Nur, es fehle an Personal. Tatsächlich, so ein hochrangiger westlicher Diplomat, seien höchstens ein knappes Dutzend Inspekteure unterwegs: "Selbst, wenn da einer nicht korrupt und besten Willens ist, geht die Gefahr für halbseidene Betriebe, entdeckt zu werden, gegen null." Ob das Lieferkettengesetz das ändern kann? Der Generalinspekteur seufzt und zuckt mit den Schultern: "Wir geben alles für unsere große Führerin."

Die setzt auf massive Expansion der heimischen Bekleidungsindustrie, die mit 48 Milliarden Dollar bereits jetzt mehr als 85 Prozent der Exporterlöse des Landes ausmacht. In sieben Jahren sollen sich diese verdoppeln, auf 100 Milliarden Dollar. Die Premierministerin hat nach massiven Protesten den Mindestlohn erhöht, auch um sich Stimmen für ihre Wiederwahl Anfang des Jahres zu sichern, die noch nicht einmal demokratische Mindeststandards erfüllte.

Es gab massive Streiks, weil die 76-jährige Autokratin den Minimallohn lediglich auf rund 97 Euro im Monat anhob. Ein Lohn, damit er zum Überleben reicht, müsste knapp doppelt so hoch sein. Das haben Studien ergeben, die auch KiK unterstützt hat. Höhere Löhne führen nicht automatisch zu teureren Produkten, wenngleich Veränderungen in den Lieferländern das langfristig erwarten lassen.

Die Mehrzahl der Parlamentarier sind Unternehmer, die mitverdienen

Zahn weiß wohl, wie sensibel seine Klientel auf Preise reagiert. Aber er hat trotzdem einen Brief an die Regierung mitunterzeichnet, der "substanzielle Lohnerhöhungen" einforderte. Sheikh Hasina ließ bestellen, dass jeder, dem das festgesetzte Limit nicht passe, wieder zurück in sein Dorf gehen könne. Jahr für Jahr drängen zwei Millionen junge Menschen auf den Arbeitsmarkt. Sie tun alles, um der Armut zu entfliehen.

Zahn wirkt müde nach dem Besuch des letzten Lieferanten. Vor der Rückfahrt ins Hotel landet sein Blumenbouquet lieblos im Kofferraum neben dem Bild, das ihm zuvor die Schüler geschenkt haben. Am Morgen hatte er sich sichtlich darüber gefreut. Jetzt ist er durch. Die nächtliche Anreise zehrt. Der Dauerstau. Die Forderungen der Idealisten in Deutschland, die EU solle für bessere Mindestlöhne in den Beschaffungsländern sorgen. Dazu noch die Klagen der hiesigen Unternehmer, der Westen würde keine ethischen Preise zahlen. Dabei waren es die Fabrikanten selbst, die die staatlichen Mindestlöhne abgesegnet haben.

Zwei Drittel der Parlamentarier sind Unternehmer, viele davon hat die US-Regierung mit einem Visa-Bann belegt, weil sie den Weg Sheikhs in die Autokratie unterstützen. Es ist eine kleine, säkulare Elite die kaum Steuern zahlt, ein Staat im Staat, immer getrieben von der Angst, die Modeindustrie könne die Nähmaschinen bald irgendwo anders surren lassen, wenn die Produktionskosten steigen. Nähmaschinen sind schnell abgebaut. Die Kundschaft ist stets auf der Suche nach der billigsten Nähminute. Wenn es irgendwo Probleme gibt, zieht sie weiter. So ist es nun mit der Militärjunta in Myanmar, wo unter anderem H&M seine Produktion gerade abgezogen hat. KiK hatte seine Produktion dort bereits im April 2023 komplett eingestellt. So könnte es jederzeit auch Bangladesch ergehen. Äthiopien lockt mit noch geringeren Produktionskosten.

Um ja keine Kunden aus Europa zu verlieren, wird alles getan, um das Image von "Made in Bangladesch" aufzupolieren, das viele internationale Firmen noch immer nicht als Etikett in ihren Klamotten sehen wollen. Bei vielen Betrieben hat ein regelrechter Wettlauf um Zertifikate eingesetzt. Mangelnde Glaubwürdigkeit der Regierung soll durch Gütesiegel ersetzt werden. Oft wissen selbst Branchenkenner nicht so genau, für was die eigentlich stehen und wer sie kontrolliert. Juristisch sind sie wertlos, doch sie ziehen als Verkaufsargument. Hauptsache es klingt nach nachhaltig und ökologisch.

Unternehmer fahren im Bentley zu Nachhaltigeitskongressen

Doch maximal zehn Prozent der Fabriken sind auch nur annähernd auf dem Niveau von Paradebetrieben wie beispielsweise 4A, wo inzwischen ein Nachhaltigkeitsbeauftragter des Verbands versucht, führenden Mitarbeitern zu verklickern, was es mit dem deutschen und europäischen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz auf sich hat. So gut wie keiner der Unternehmer hat jemals von diesem monströsen Wort gehört. Noch weniger wissen sie, für was es steht. Sie lassen sich zwar in ihren Maybachs, Maseratis oder Bentleys inzwischen auch zu Nachhaltigkeitskongressen chauffieren. Doch währen sie dort blumige Reden schwingen, stirbt ein Fluss nach dem anderen.

BGMEA-Vizepräsident Abdullah Hil Rakib bedauert, dass man nicht so genau wisse, was die Europäer mit dem LkSG einfordern. Es gebe keine klaren Anweisungen. Die unterbesetzte deutsche Botschaft ist überfordert. Eine Handelskammer als Bindeglied zwischen Gesetzestexten aus Berlin sowie der Industrie in dem endemisch korrupten Staat gibt es nicht. Und die Bereitschaft der dortigen Regierung für ein bilaterales Entwicklungsabkommen ist nicht im Ansatz zu erkennen. "Es ist, wie wenn man eine Fußballmannschaft in ein Champions-League-Finale schickt, allerdings ohne Trainer", sagt Verbandsvizepräsident Rakip.

CEOs wie Patrick Zahn fürchten, die Schiedsrichter in dem Lieferketten-Spiel könnten ihnen gerade wegen Umweltvergehen ihrer Lieferanten schnell die rote Karte zeigen. Zurück im Hotel erzählt er von dem peruanischen Bauern, der das deutsche Energieunternehmen RWE verklagt hat, weil der See vor seiner Hütte austrocknet. Das könne die Blaupause für viele Prozesse sein, die das LkSG der Industrie nun möglicherweise beschere. Für die Lieferanten in Bangladesch hat sich rechtlich nichts geändert. Die Verantwortung liegt auf deutscher Seite.

Denunzianten ist Tür und Tor geöffnet

Zahn lässt sich beim Abendessen etwas vom südafrikanischen Weißwein nachgießen. Thalmann trinkt Cola. Es ist spät geworden. Zahn muss gleich zum Flughafen, der Flieger geht kurz nach Mitternacht. Aber vorher macht er seinen Sorgen noch Luft. Denunzianten sei Tür und Tor geöffnet. Das Europäische Lieferkettengesetz berge durch den Passus der zivilrechtlichen Haftung große Gefahr. „Kommen Beschuldigungen, muss ich nachweisen, dass ich nichts falsch gemacht habe“, sagt Zahn. „Das kann ein scharfes Schwert im Wirtschaftskrieg sein. Außereuropäische Marktteilnehmer könnten NGOs vermehrt beauftragen, die heimische Industrie mit Klagen zu überziehen.“

Darum soll sich künftig das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle kümmern. Die Behörde hat zur Überwachung des LkSG in Borna in Sachsen eigens eine Außenstelle mit rund 100 Mitarbeitern eröffnet. Sie haben ihre Büros im Gebäude des ehemaligen Amtsgerichts aufgeschlagen. Die Nummern der einstigen Sitzungssäle hängen noch neben den Türen. Bis Ende letzten Jahres hat die BAFA 38 Beschwerden erhalten, wovon 20 keinen Bezug zu den im LkSG verankerten Sorgfaltspflichten aufwiesen. In sechs Fällen wurde Kontakt mit den Unternehmen aufgenommen

BAFA-Präsident Thorsten Safarik, sagt, er baue auf die Einsicht und das Verständnis der Industrie statt auf Strafe. Er versichert, sein Amt würde mit "Augenmaß kontrollieren". Nur die schwarzen Schafe müssten ihn fürchten. Er sei sich sehr wohl bewusst, dass den Menschenrechten nicht gedient sei, wenn sich verantwortungsbewusste deutsche Unternehmen aus Risikoländern zurückziehen und dafür Firmen aus Ländern dort produzieren, die auf jegliche Standards pfeifen.

Davon wird es in Bangladesch künftig mehr denn je geben. Salman Fazlur Rahman, der strategische Wirtschaftsberater der Premierministerin, spricht von Diversifizierung der Märkte. Der Multimilliardär ist einer der reichsten der hiesigen Unternehmer, dessen Fabriken teilweise für gravierende Umweltverbrechen verantwortlich sein sollen. Seine Expansionsstrategie baut darauf, dass Wachstum durch Masse gemacht wird, nicht durch gesättigte Märkte in Europa, sondern in Chile, Peru, China oder auch Kenia.

Nahezu täglich macht eine neue Fabrik auf. Etliche der neu angesiedelten Firmen sind in chinesischer Hand. Die werden sich im Zweifel nicht um das LkSG und das Bundesamt für Ausfuhrkontrolle in Borna scheren, deren Chef sich persönlich vor Ort in der KiK-Zentrale in Bönen erkundigte, was große Firmen zu leisten im Stande sind. "Wir erwarten nichts Unmögliches", sagt Safarik. "Wir prüfen im Einzelfall, ob sich das Unternehmen ehrlich und nachvollziehbar bemüht hat, die Sorgfaltspflichten einzuhalten." Diese "Bemühenspflicht" soll zunächst mit Berichten nachgewiesen werden, wie sie nun auch Jacqueline Thalmann nach Borna schicken soll.

Das Lieferkettengesetz ist erst der Anfang vieler Initiativen

Vor ihrem Rückflug schaut sie tags drauf noch im KiK-Büro in Dhaka vorbei. Nach fünf Tagen versagt ihre Stimme. Die Luft, die ständigen Anrufe der Personalabteilung. Ihr Team soll von 15 auf 20 Mitarbeiter anwachsen. Auf dem Tisch liegen Unterlagen für den sogenannten Digitalen-Produktpass, eine von 16 weiteren Gesetzesinitiativen aus Brüssel in Sachen Lieferkette. Per QR-Code im Label soll der Ursprung jedes Bestandteiles transparent gemacht werden. An einer Jeans hat KiK das bereits durchgespielt. Bei der Baumwolle aus China kam man nicht weiter. Möglicherweise stammt sie wie 95 Prozent der chinesischen Baumwolle aus der autonomen Region Xinjiang, wo Uiguren Zwangsarbeit verrichten.

Im amerikanischen Zoll blieben vor kurzem Neuwagen von Volkswagen hängen, in die ein Schalter aus der VW-Produktion in Xinjiang verbaut worden sind. So passiert das immer wieder mit Anzügen von Boss, die in Bangladesch mit Stoffen aus Xinjiang genäht werden. KiK überlegt, künftig gar keine Baumwolle mehr aus China zu beziehen.

Thalmann hat die Ärmel ihrer Bluse hochgekrempelt. An ihren Unterarmen kommen Tattoos mit Star-Wars-Motiven zum Vorschein und der Satz: "Remember who you are". Sie wirkt wie eine Frau, die bereit ist, Großes anzupacken. Und sie weiß, dass sie sich hier in Dhaka lediglich auf der siebten Stufe der Lieferkette bewegt, weit entfernt von der ersten: der Herkunft der Rohstoffe.

Lieferkettengesetz – das Projekt

Der stern und das freie Autoren- und Fotografenkollektiv Zeitenspiegel Reportagen widmen sich in loser Folge einem der wichtigsten neuen deutschen Wirtschaftsgesetze – dem im Januar 2023 in Kraft getretenen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz. Was bedeuten die neuen Regeln für deutsche Unternehmen? Was für die Menschen im globalen Süden? Und was für Kunden und Konsumenten? Dieses Projekt wird vom European Journalism Centre finanziert und von der Bill & Melinda Gates Foundation unterstützt – die Artikel entstehen ohne redaktionellen Einfluss der Stiftung.