Vor drei Jahren beschloss der Deutsche Bundestag das Lieferkettensorgpfaltspflichtengesetz. Hinter dem Wortungetüm verbirgt sich eine Regelung, die allerdings Relevanz weit über die deutsche Bürokratie hinaus hat: Ab einer gewissen Größe müssen Unternehmen aus Deutschland nun nachweisen, dass sie ihre Lieferkette bis hin zum Ursprungsort des Produktes im Blick haben, sie müssen ihr Bemühen nachweisen, dass arbeits- und menschenrechtliche Standards eingehalten werden. Die Kontrolle liegt bei einer kleinen Außenstelle des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) in Borna bei Leipzig – wie aber will die Behörde all die Unternehmen und ihre verschlungenen Lieferketten kontrollieren? Fragen an Bafa-Chef Torsten Safarik.

Herr Safarik, Ihre Außenstelle in Borna hat 100 Mitarbeiter. Reicht denn das? Welche Aufgaben sollen die erfüllen?

Es geht zum einen um die Überwachung, die Kontrolle, ob die Unternehmen das Gesetz richtig umsetzen. Es ist uns aber auch sehr wichtig, die Unternehmen bei der Umsetzung zu unterstützen; beispielsweise mit Handreichungen und einem umfangreichen Frage- und Antwortkatalog, der ständig aktualisiert wird. Wir führen Gespräche mit Unternehmen. Ich selbst nahm im vergangenen Jahr an über 70 Veranstaltungen teil, war auf zahlreichen Podiumsdiskussionen…

…um für das Gesetz zu werben?

Um zu erläutern, was wir von den Unternehmen erwarten. Aber auch, damit diese Fragen stellen können. Wir wollen von den Unternehmen lernen, was leistbar ist, um das Gesetz erfolgreich umzusetzen.

Zur Person

Torsten Safarik, 58, ist seit Juni 2019 Präsident des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Zuvor arbeitete er unter anderem für die CSU-Landesgruppe im Bundestag.

Lieferkettengesetz: "Die meisten deutschen Unternehmen wollen das Gesetz umsetzen"

Was erwarten Sie denn?

Man muss immer erklären: Warum gibt es das Ganze? Warum wurde das Gesetz erlassen? Es ist nicht das Ziel, das Gesetz zu erfüllen. Dies ist nur eine Maßnahme, um das eigentliche Ziel zu erreichen. Und das ist die Verbesserung der Menschenrechte in den globalen Lieferketten. Man hatte zuerst versucht, dieses Ziel mit der Maßnahme der Selbstverpflichtung der Unternehmen zu erreichen. Das ist gescheitert. Deshalb hat der Gesetzgeber das Gesetz erlassen.

Freiwilligkeit hat nicht funktioniert. Wie ist die Reaktion der Unternehmen auf das Gesetz?

Die meisten deutschen Unternehmen wollen das Gesetz umsetzen und sind dabei sehr erfolgreich. Viele beschäftigen sich mit dem Thema, die Menschenrechtslage zu verbessern, schon seit vielen Jahren. Ich bringe oft das Bild einer Schafherde. Die meisten deutschen Unternehmen sind weiße Schafe, die kaum etwas mit uns zu tun haben werden. Es gibt einige graue Schafe. Denen wollen wir helfen, die Farbe zu wechseln. Und dann gibt es einige wenige schwarze Schafe. Die dürfen uns gern fürchten, weil wir dann das ganze Instrumentarium nutzen werden, was wir zur Verfügung haben.

Wie viel Prozent gehören zu den weißen Schafen, 90?

Das kann ich noch nicht genau sagen. Bis Ende letzten Jahres betraf das Gesetz ja nur Unternehmen mit mehr als 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, nun alle mit mehr als 1000.

Wie viele sind das?

Im letzten Jahr waren es rund 1300. Jetzt sind es etwa 5200.

Glauben Sie wirklich, bei den Unternehmen, die schon der Selbstverpflichtung nicht nachkamen, hat ein Umdenken eingesetzt?

Ich schaue nach vorn und analysiere nicht mehr die Selbstverpflichtung. Das ist ein altes Thema.

UN-Konventionen haben bereits vor über zehn Jahren den Rahmen abgesteckt, was die Unternehmen von sich aus tun sollten.

Richtig, die UN-Leitprinzipien waren der Ausgangspunkt. Auch die waren nur eine Maßnahme, um das Ziel zu erreichen: eine verbesserte Menschenrechtslage.

Die Leitlinien haben offenbar wenig genutzt, diese zu verbessern. Kann das ein Gesetz?

Es ist Aufgabe eines jeden Landes, wie es mit den UN-Leitprinzipien umgeht. Wir haben uns dazu bekannt. Die Selbstverpflichtung hatte nicht den gewünschten Erfolg. Deswegen wurde das deutsche Lieferkettengesetz verabschiedet. Und jetzt kommt schon der nächste Schritt, die europäische Lieferkettenrichtlinie.

Das wurde unlängst durch das EU-Parlament verabschiedet. Manche feiern das als moralische Zeitenwende. Ist es das?

Der Begriff trifft es nicht, weil sich bereits viele Unternehmen lange und intensiv mit dem Thema beschäftigen. Was ich gut finde, ist, dass es jetzt einheitliche Regelungen für den europäischen Binnenmarkt gibt, keine Wettbewerbsnachteile mehr für engagierte Unternehmen, weil wir eine einheitliche Rechtsgrundlage in Europa haben.

Die aber immer abhängig sein wird, wie die einzelnen Länder diese Rechtslage ausfüllen und interpretieren…

Jedes neue Gesetz bedeutet zusätzlichen Aufwand. Aber wir als Bafa haben uns zum Ziel gesetzt, dass das Ganze vertretbar sein muss.

Was genau müssen die Unternehmen denn beachten?

Sie müssen eine Risikoanalyse durchführen und Maßnahmen ergreifen – sowohl präventiv als auch dann, wenn es zu einem Vorfall gekommen ist –, um eine Menschenrechtsverletzung möglichst abzustellen, zumindest zu minimieren. Ein wichtiger Punkt des Gesetzes ist: Es ist keine Erfolgspflicht, sondern eine Bemühenspflicht. Es geht darum, dass sich die Unternehmen ernsthaft bemühen, die Menschenrechtslage zu verbessern. Wenn man sich ernsthaft bemüht, ist eine ganze Menge möglich. Dabei geht es nicht darum, dass sich die Unternehmen von den Weltmärkten zurückziehen, wenn sie keinen Erfolg haben. Sondern darum, dass sie ihre Geschäftsbeziehung aufrechterhalten und im Rahmen des Möglichen zu einer Verbesserung der Menschenrechte beitragen.

Bemühen ist ein dehnbarer Begriff…

Das stimmt, aber wir können sehr gut einschätzen, ob sich ein Unternehmen ernsthaft bemüht oder uns nur was vormacht. Es ist immer eine Einzelfallprüfung. Wenn ein Unternehmen mit 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nur eine Person einstellt, die sich mit dem Thema beschäftigt, dann kann das nicht funktionieren. Dann ist das zu wenig, um dafür Sorge zu tragen, dass die Menschenrechtslage in der Lieferkette kontrolliert und – falls erforderlich – verbessert wird.

Viele Unternehmer, die weit unter 1000 Mitarbeiter haben und eigentlich nicht unter das Gesetz fallen, klagen darüber, dass die großen Unternehmen die Sorgfaltspflicht einfach an sie weitergeben. Ist das so?

Sie haben leider Recht. Wir haben im letzten Jahr festgestellt, dass manche der großen Unternehmen der Meinung waren, sie könnten die Ihnen vom Gesetz auferlegten Pflichten delegieren und würden dem so gerecht. Das ist natürlich nicht der Fall. Deshalb haben wir eine Handreichung für kleine und mittlere Unternehmen veröffentlicht, die nicht unter das Lieferkettengesetz fallen. Da steht klar drin, was wir erwarten, was angemessen und was überzogen ist. Es ist nicht zulässig, dass Pflichten an Zulieferer delegiert werden. Die Zulieferer werden von uns nicht kontaktiert. Und es reicht auch nicht, wenn die Großen sagen, ich habe meinen Zulieferer aufgefordert dafür Sorge zu tragen, dass die Menschenrechte eingehalten werden.

In der Praxis aber liefern kleine Unternehmen Berichte an ihre Großkunden, die sie beliefern. Ist das okay?

Ja, Transparenz und Zusammenarbeit zwischen großen und kleinen Unternehmen werden größer und das ist auch gewollt. Aber: Das Ganze hat Grenzen. Die großen Unternehmen dürfen nicht überziehen. Es hängt immer vom Einzelfall ab. Wir haben Fallbeispiele veröffentlicht, was zulässig ist und was nicht. Ich habe die Arbeitgeberverbände aufgefordert, Fragebögen für ihre Mitgliedsunternehmen zu entwickeln, die sie an die Zulieferer verschicken können. Das würde die Zusammenarbeit erheblich erleichtern. Manche Verbände haben das gut aufgenommen.

Die allermeisten Produzenten in den Lieferländern haben noch nie von dem deutschen Gesetz gehört. Was können deutsche Auftraggeber tun, damit sich das ändert?

Wir geben den Unternehmen nicht vor, welche Maßnahmen sie ergreifen, um das Gesetz erfolgreich umzusetzen. Wir überprüfen nur, dass die ergriffenen Maßnahmen angemessen sind, um das Ziel zu erreichen. Wir sind nicht der bessere Unternehmer und sagen, wie sie zu agieren haben. Wir schauen uns nur an, ob der eingeschlagene Weg zu den gewünschten Zielen führen kann.

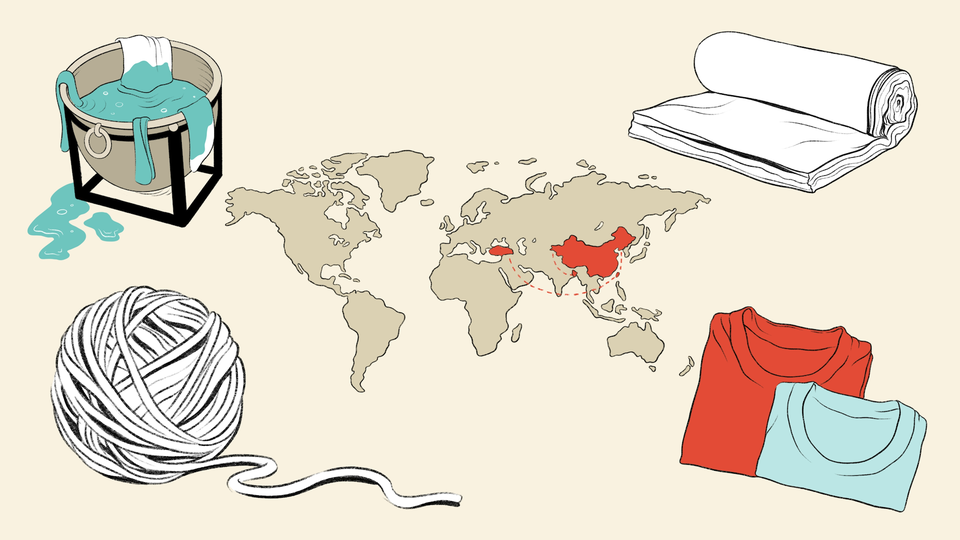

Lieferkettengesetz – das Projekt

Der stern und das freie Autoren- und Fotografenkollektiv Zeitenspiegel Reportagen widmen sich in loser Folge einem der wichtigsten neuen deutschen Wirtschaftsgesetze – dem im Januar 2023 in Kraft getretenen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz. Was bedeuten die neuen Regeln für deutsche Unternehmen? Was für die Menschen im globalen Süden? Und was für Kunden und Konsumenten? Dieses Projekt wird vom European Journalism Centre finanziert und von der Bill & Melinda Gates Foundation unterstützt – die Artikel entstehen ohne redaktionellen Einfluss der Stiftung.