Die häufigste und alltäglichste Erkrankung des Immunsystems ist nicht etwa sein Versagen - wie zum Beispiel in Folge einer HIV-Infektion -, sondern sein Übereifer: die Allergie. Ob Heuschnupfen, Hausstaub-Husten, allergisches Asthma oder juckender Hautausschlag nach dem Kontakt mit nickelhaltigen Metallgegenständen, stets sind die lästigen und teils auch gefährlichen Symptome Folgen eines Fehlalarms der Abwehr.

Der Grund dafür liegt in einem falsch abgelaufenen Lernprozess. Insbesondere während der Kindheit trainiert das Immunsystem, körpereigene von körperfremden Strukturen zu unterscheiden. Diese wiederum werden nach gefährlich und ungefährlich geschieden. Auf diese Weise kann der Körper sich beispielsweise an Nahrungseiweiße gewöhnen: Abwehrreaktionen etwa gegen Milch oder Ei sind im Kleinkindalter meist vorübergehend und "wachsen sich aus" - die Abwehr bildet eine Toleranz aus.

Echte Lebensmittelallergien sind im Erwachsenenalter deshalb selten - viel seltener zumindest, als allgemein angenommen wird. Sie können jedoch schwerwiegend verlaufen und zu einem Schock führen (bekanntes Beispiel: Erdnussallergie), sodass Betroffene ein Set mit Notfallmedikamenten benötigen.

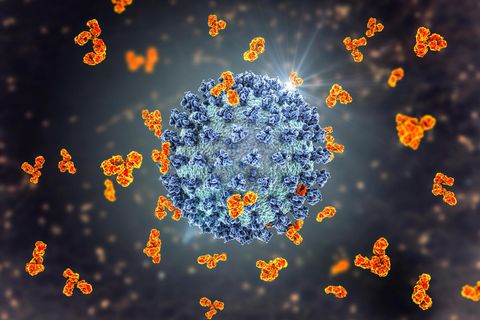

Wesentlich verbreiteter sind jedoch Allergien gegen Schwebstoffe in der Luft, insbesondere Blütenpollen. Der feine gelbe Staub, den windbestäubende Pflanzen abgeben, besteht aus mikroskopischen Körnchen, deren Oberfläche von diversen Eiweißen bedeckt ist. Diese Eiweiße sind es, die das "übernervöse" Immunsystem des Allergikers provozieren. Die Allergene werden von einer Zelltruppe als feindlich identifiziert, die einstmals wohl zur Abwehr von parasitischen Würmern diente und heutzutage chronisch unterfordert ist. Beteiligt sind spezielle, gegen das jeweilige Pollenprotein gerichtete Antikörper vom Typ Immunglobulin E (IgE). Diese lassen sich übrigens im Allergietest nachweisen, falls der Allergieauslöser nicht genau bekannt ist.

Geschwollene Augen, Nies- und Hustenreiz

Unter Mitwirkung von IgE schütten so genannte Mastzellen in den Schleimhäuten des Allergikers kurz nach dem Allergen-Kontakt Entzündungsstoffe aus, deren bekanntester das Histamin ist. Diese lassen das Gewebe schwellen, die Augen brennen, führen zu Nies- und Hustenreiz. Beim allergischen Asthma entsteht zudem durch Einwirkung von Immun-Botenstoffen eine chronische Entzündung der Bronchien, auf deren Grundlage es zu den akuten Asthmaanfällen kommen kann.

Die nachweisbare Zunahme der Atemwegsallergien in den vergangenen Jahrzehnten führen Forscher immer häufiger auf die Unterbeschäftigung des kindlichen Immunsystems wegen der verbesserten Hygienebedingungen zurück. Ein wenig mehr Dreck, so das Argument, habe die Abwehr früher davon abgehalten, sich auf die falschen Feinde zu stürzen.

Wichtig ist, dass jeder Heuschnupfen behandelt werden sollte. Mit rein örtlich wirkenden Cortison-Abkömmlingen und gegen das Histamin gerichteten Arzneien gelingt das auch gut. So wird verhindert, dass sich die sommerlichen Niesattacken zum Asthma entwickeln.

Gute Erfolge zeigt auch die spezifische Immuntherapie ("Desensibilisierung"): Mit einer dosierten Gewöhnung an das Allergen (gespritzt oder unter die Zunge geträufelt) erzeugt der Arzt dabei beim Allergiker künstlich eine Toleranz. Oft verschwinden die Symptome dadurch ganz.

Christoph Koch