Seit zehn Jahren berät und begleitet Dr. Andreas Zsolnai in Stuttgart Heroinabhängige. Der 47-jährige Allgemeinarzt und Psychotherapeut kämpft darum, dass es seinen Patienten so gut wie möglich gelingt, mit ihrer Sucht zu leben. Die jüngsten sind gerade volljährig, die ältesten Mitte 60. Mehrmals pro Woche kommen sie in die Praxis, wo Zsolnai und 18 Mitarbeiter die Ersatzstoffe Methadon und Buprenorphin ausgeben.

Ersatzdrogen dämpfen Entzugserscheinungen. Aber sie ersetzen nicht den Kick. Trotz Kontrollen mischen viele Substitutionspatienten darum verschiedene Medikamente, legale und illegale. Und steigern so das Risiko einer Überdosierung oder Unverträglichkeit.

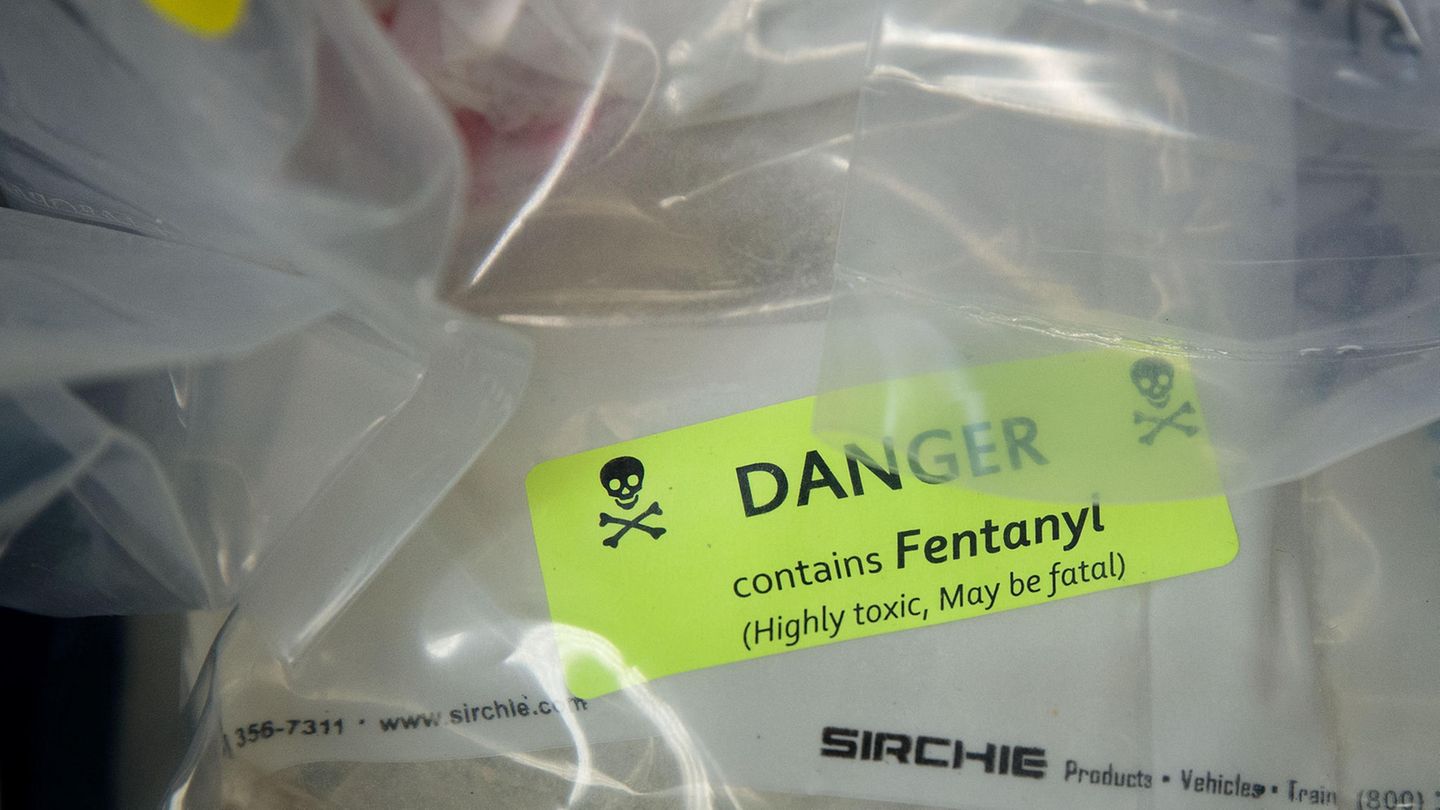

Fentanyl: Zahl der Drogentoten steigt

170 Drogentote zählte das Innenministerium im vergangenen Jahr in Baden-Württemberg, 28 mehr als im Vorjahr. "Der Anstieg ist nicht verwunderlich", sagt Zsolnai. "Er spiegelt wider, wie es in der Szene zugeht." Auch sieben seiner Patienten starben, an einer Mischvergiftung.

Bei mindestens 30 der registrierten Todesfälle waren Kombinationen die Ursache. In 16 Fällen spielte Fentanyl eine Rolle, ein synthetisches Opioid, das Ärzte beispielsweise Krebspatienten in Form von Pflastern gegen schwerste Schmerzen verschreiben. Dessen todbringender Missbrauch steigt an: 2008 zählte das Bundeskriminalamt 14 Todesfälle in Zusammenhang mit Fentanyl, im vergangenen Jahr waren es schon 90.

Fentanyl, um ein Vielfaches stärker als Heroin, macht schnell abhängig, besonders dann, wenn es flüssig aufgenommen wird. Süchtige kochen Pflaster aus und injizieren die Lösung. Manche durchwühlen den Müll von Kliniken nach gebrauchten Pflastern.

Endgültige Abstinenz bleibt für die meisten Schwerabhängigen eine Illusion. Viele brauchen Ersatzstoff, ein Leben lang. Gegen anfängliche Widerstände versorgt Zsolnai seit zweieinhalb Jahren nahe dem Stuttgarter Hauptbahnhof zusätzlich zur Methadon-Substitution 80 Patienten mit Diamorphin: synthetisch hergestelltem, reinem Heroin.

Seit 2010 können es Schwerstabhängige verschrieben und von der Krankenkasse bezahlt bekommen. Ins Diamorphinprogramm kommt nur, wer mindestens 23 Jahre alt ist, gescheiterte Therapien – etwa mit Methadon – hinter sich hat sowie körperlich und psychisch krank ist.

Immer weniger Ärzte wollen Süchtige versorgen

Studien zeigen: Patienten, die das künstliche Heroin bezogen, waren nach zwölf Monaten gesünder, weniger kriminell – und konsumierten viel weniger andere Drogen. Trotzdem wird die Diamorphinvergabe in Deutschland nur langsam ausgebaut. Bundesweit bieten erst zehn Praxen die aufwendige Behandlung an. Bis zu dreimal täglich spritzen sich die Patienten unter strenger Aufsicht den Stoff, an 365 Tagen im Jahr. Mit rund 35 Euro pro Tag ist die Diamorphinabgabe fünfmal teurer als ein Methadonprogramm, so Zsolnai.

Zsolnai hofft, dass Diamorphin bald in Tablettenform freigegeben wird – wie in der Schweiz. Ihn quält ein weiteres Problem, das sich zunehmend verschärft: Immer weniger Ärzte wollen die aufwendige Versorgung der Süchtigen übernehmen. Das Durchschnittsalter der rund 300 substituierenden Mediziner in Baden-Württemberg liegt heute bei 60 Jahren. "Es ist schwer, Nachfolger zu finden", sagt Christian Heise, Leiter des Landesverbands für Prävention und Rehabilitation. Bürokratische und juristische Hürden schrecken viele Mediziner ab, das Schmuddel-Image, die schlechte Vergütung im Vergleich zum hohen Aufwand. Im Jahr 2021 könnte es schlimmstenfalls nur noch halb so viele substituierende Ärzte geben, rechnet die Landesstelle für Suchtfragen vor. Mehr als ein Drittel der rund 10.000 Schwerabhängigen in Baden-Württemberg könnten dann nicht mehr mit Ersatzstoffen versorgt werden. Und die Zahl der Drogentoten könnte darum wohl weiter steigen.