Der plötzliche Ausbruch der Lungenkrankheit SARS wirft die Frage auf, warum Krankheitserreger wie die neuen Coronaviren scheinbar aus dem Nichts auftauchen und den Menschen bedrohen. Ursache ist die enorme genetische Variabilität der Erreger, die in jeder Minute neue Varianten entstehen lässt. Überspringt ein so verändertes Virus dank neuer Eigenschaften die Artengrenzen zwischen Tier und Mensch, ist dessen Immunsystem von einem auf den anderen Tag mit einem unbekannten Erreger konfrontiert.

Tatsächlich liefern genetische Untersuchungen Hinweise auf einen solchen Übergang. Die untersuchten Erreger des Schweren Akuten Atemwegssyndroms (SARS) ähneln eher Rinder- und Vogel-Coronaviren als solchen, die bislang beim Menschen bekannt sind und bei ihm meist nur Erkältungen auslösen.

"Das ganze Tierreich ist voller Viren. In der Regel machen sie den Menschen aber nicht krank, weil sie sich über Jahrhunderte und Jahrtausende an ihren Wirt angepasst haben", sagt der Virologe Prof. Hans Will von der Universität Hamburg. Da die Viren auf ihren Wirt angewiesen seien, setzten sie gewöhnlich auf ein halbwegs auskömmliches Zusammenleben.

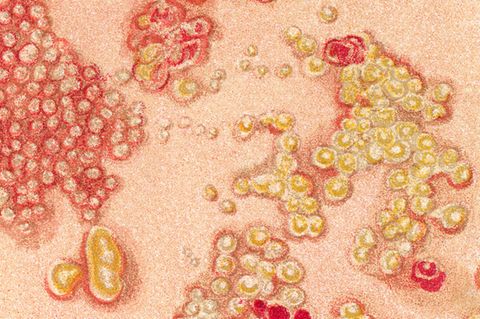

Ein Virus hat allerdings umso höhere Überlebenschancen in einem Organismus, je schneller es sich vermehrt und umso mehr Varianten es dabei hervorbringt. "Wenn es immer neue Viren gibt, muss das Immunsystem stets nachjustieren und neue Antikörper produzieren", erläutert Will. Besonders viele Varianten stellen die RNA-Viren, zu denen auch die Coronaviren zählen. Ihre Erbsubstanz besteht aus RNA (Ribonukleinsäure), einer chemischen Abart der bei Pflanzen und Tieren üblichen DNA (Desoxy-Ribonukleinsäure).

Um in kurzer Zeit möglichst viele neue Viren von der Zelle herstellen zu lassen, lässt auch das SARS-Virus seine RNA vielfach kopieren. Dabei passieren jedoch leicht Fehler, wodurch zahllose neue Virus-Varianten entstehen können. Davon setzen sich allerdings längst nicht alle durch. Doch durch diese Vielfalt kann sich das Virus anpassen und unter Umständen auch eine Artengrenze überspringen. "Es kann sogar sein, dass sich die SARS-Viren im Menschen bereits so sehr verändert haben, dass es gar kein identisches Virus im Tier mehr gibt", sagt Will.

Seriöse Schätzungen darüber, wann ein Impfstoff gegen SARS zur Verfügung steht, sind unterdessen nicht möglich. Mindestens seien dafür zwei Jahre nötig, sagt Prof. Johannes Löwer, Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts in Langen bei Frankfurt, dem Bundesamt für Sera und Impfstoffe. Er weist darauf hin, dass die bislang bekannten Coronaviren sehr variabel sind und sich viele ihrer Eigenschaften schnell ändern.

Um einen SARS-Impfstoff zu entwickeln, müsse in den nächsten Wochen und Monaten erforscht werden, welche Teile der Viren stabil bleiben. Gegen solche Bereiche lässt sich dann das Immunsystem mit einer Impfung "trainieren". "Dazu muss das Erbgut vieler Viren von unterschiedlichen Patienten sequenziert und verglichen werden. Das wird dauern", sagt Löwer.

"Wenn wir über eine Zeitspanne von Jahrtausenden reden, ist es denkbar, dass sich der SARS-Erreger an den Menschen anpasst und vielleicht relativ harmlos wird", spekuliert der Hamburger Forscher Will. "In den nächsten Jahren müssen wir aber wahrscheinlich damit rechnen, dass wir das Virus immer wieder sehen werden."

Thilo Resenhoeft