In Deutschland wird es gegen die Schweinegrippe zwei Impfstoffe geben: Einen für die Bundeswehr und die Bundesregierung und einen anderen für die breite Bevölkerung. Mitglieder der Bundesregierung, der Ministerien, Behörden und der Bundeswehr werden mit dem Impfstoff "Celvapan" des Herstellers Baxter geimpft. Die 200.000 dafür bestellten Dosen enthalten keine Wirkverstärker, sogenannte Adjuvantien. In dem Impfstoff "Pandemrix" von Glaxo-Smith-Kline, der für die Bevölkerung gedacht ist, sind die umstrittenen Zusatzstoffe dagegen beigemischt. "In diesem Zusammenhang von einer Zweiklassenmedizin zu sprechen, ist allerdings absoluter Quatsch", sagt Wolfgang Becker-Brüser, Herausgeber des pharmakritischen Arznei-Telegramms. Auch der Impfstoff, den die Behörden für sich reserviert haben, sei keinesfalls besser. "Den möchte ich auch nicht haben", meint der Arzt und Apotheker.

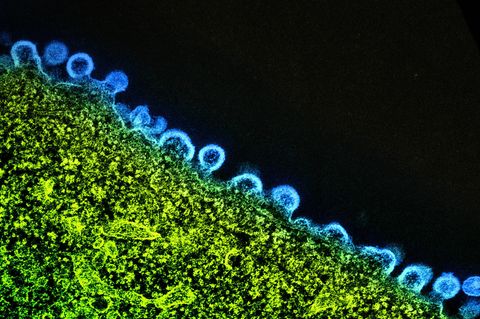

Das Problem dabei: "Celvapan" ist zwar ohne Wirkverstärker, allerdings ist das Vakzin auf Zellen von Grünen Meerkatzen gezüchtet und nicht auf Hühnereiern wie der traditionelle Impfstoff. Viel Erfahrung hat man daher auch mit diesem Impfstoff nicht. "Klinisch wurde 'Celvapan' nur an wenigen Personen und unter unzureichend kontrollierten Bedingungen getestet", sagt Becker-Brüser. Für Schwangere wäre diese Vakzine daher ebenfalls nicht geeignet - auch wenn sie keine Wirkverstärker enthält.

Doch warum werden Adjuvantien eingesetzt? Und was ist das Gefährliche an ihnen? Um einen Menschen zum Lachen zu bringen, können Sie entweder einen guten Witz erzählen oder gleich auf Nummer sicher gehen und mit einplanen, dass sie Ihr Gegenüber auch kitzeln. Ähnlich funktionieren die Wirkverstärker. Werden Sie Impfungen zugesetzt, ist weniger Antigen nötig. Die Adjuvantien stacheln das Immunsystem an und ermöglichen so, den Impfstoff zu strecken. Für eine Dosis werden weniger Antigene gebraucht. Die benötigten Impfdosen können daher schneller hergestellt werden - ein immer wieder beschworener Vorteil. Auch bei Krankheiten, bei denen das Immunsystem nicht so stark wie gewünscht auf die Eindringlinge reagiert - bei Aids zum Beispiel oder bei Malaria - kann der Einsatz von Wirkverstärkern durchaus sinnvoll sein. Bei dem bis jetzt sehr milden Schweinegrippevirus schießt man allerdings mit Kanonen auf Spatzen. Ob der Einsatz gerechtfertigt ist, ist daher fraglich - erst recht, da die Wirkverstärker nicht ganz so harmlos sind wie ein Kitzeln.

Adjuvantien: Bei H1N1 kein Nutzen, aber zusätzliches Risiko

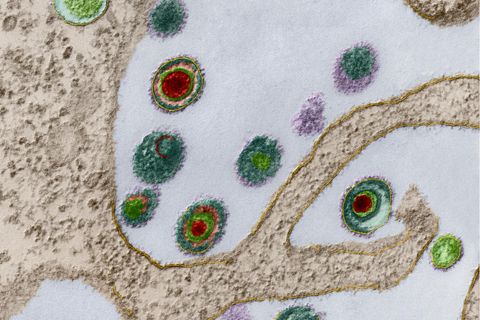

Da sie die Immunabwehr gegen die Erreger aufwiegeln, können auch die Nebenwirkungen schlimmer ausfallen: Schwellungen und Schmerzen an der Injektionsstelle, Kopfschmerzen, Fieber und Schüttelfrost zählen dazu. Wie das pharmakritische Arznei-Telegramm deutlich macht, ist es auch möglich, dass das Beigemisch die Häufigkeit eigentlich seltener, aber gravierender Nebenwirkungen erhöht, die nach dem Impfen auftreten können: Dazu zählt auch die Nervenkrankheit Guillain-Barré-Syndrom, die mit Lähmungserscheinungen einhergeht. Darüber, wie solche Impfungen mit einem Verstärkergemisch wirken, weiß man insgesamt noch wenig, da sie bis jetzt noch nicht großflächig zum Einsatz gekommen sind.

Problematisch ist allerdings vor allem eins: An Schwangeren und Kindern wurde dieser Impfstoff noch gar nicht oder unzureichend getestet. Dabei benötigen genau diese beiden Gruppen vorrangig einen Schutz gegen die Schweinegrippe. Es liegt also in der Hand der Ärzte, in jedem Einzelfall eine Abwägung zwischen Risiko und Nutzen zu treffen - ohne gesicherte Datenlage. Das Bundesgesundheitsministerium hat erst relativ spät auf dieses Dilemma reagiert: Anfang Oktober gab eine Sprecherin bekannt, dass Gespräche mit den Pharmakonzernen geführt würden, um für Schwangere einen nichtadjuvantierten Impfstoff nachzubestellen. Von Kindern ist bis jetzt nicht die Rede.

Doch warum hat die Deutsche Regierung eigentlich auf die adjuvantierte Variante gesetzt? "Sie haben sich in dem Vertrag von 2007, der angesichts der Vogelgrippe geschlossen wurde, auf Pandemrix geeinigt, dessen Antigen in Dresden bei Glaxo-Smith-Kline produziert wird", sagt Becker-Brüser. "Ohne einen Passus einzufügen, dass bei Bedarf noch einmal geprüft wird, ob der Erreger tatsächlich eine Wirkverstärker-Technik benötigt." Bei dem H1N1-Virus sei dies nicht der Fall, hier würden die Adjuvantien nur ein zusätzliches Risiko bedeuten.

Kursiert ein Killervirus, können Wirkverstärker sinnvoll sein

Kursiert ein Killervirus um die Welt, können Adjuvantien sinnvoll sein. Dann ist es nötig, schnell ausreichend Impfstoffe zu haben. Einen solchen Erreger hatte man 2005 im Vogelgrippe-Virus ausgemacht. Um bei Bedarf schnell handeln und ein Massensterben zu verhindern, wurde damals ein Musterzulassungsverfahren entwickelt, mit dem die Hersteller ihre Impfstoffe bereits vor dem Auftreten einer Pandemie genehmigen lassen. Die Grundbausteine der Impfung sind somit zugelassen, im Ernstfall muss nur noch das betreffende Antigen eingefügt werden. Das spart kostbare Zeit. In Europa haben seit dem Auftreten des Vogelgrippevirus drei Vakzine diese Musterzulassungen, zwei davon werden auf Hühnereiern gezüchtet und enthalten Wirkverstärker, eine weitere wird auf Zellen gezüchtet - eben der Impfstoff, der für die Bundeswehr und die Bundesregierung bereit steht. Keine dieser Impfungen setzt auf die bei der jährlichen Grippeimpfung bewährte, wirkverstärkerfreie Technik. Für keine hat man ausreichend Erfahrung.

In den USA sieht es anders aus: Dort hat die Arzneimittelbehörde FDA bis jetzt keinen einzigen Grippe-Impfstoff mit Verstärkern zugelassen. Und was das Argument der Schnelligkeit betrifft. In Deutschland soll die Grippeimpfung mit den adjuvantierten Mitteln am kommenden Montag starten. In Amerika läuft diese schon seit zwei Wochen - mit den klassischen Vakzinen. Die enthalten auch nicht den quecksilberhaltigen Konservierungsstoff Thiomersal, der heute weitgehend aus Impfstoffen verbannt ist. Da die in Deutschland erhältliche H1N1-Vakzine von Glaxo-Smith-Kline in großen Aufbewahrungsbehältern geliefert wird, ist der Konservierungsstoff enthalten.

"Das Kind ist in den Brunnen gefallen", sagt Becker-Brüser. In diesem Zusammenhang kritisiert er auch das in Deutschland für Impfstoffe zuständige Paul-Ehrlich-Institut (PEI). Dort habe man sich damals von der neuen Technik unreflektiert faszinieren lassen. "Das Institut hat gesagt, wir haben in Europa die Nase bei der modernen Impfstoffproduktion vorne, ohne zu kontrollieren, ob die Nase in die richtige Richtung zeigt. Das PEI hat einfach nicht infrage gestellt, ob man in der aktuellen Situation besser ohne Adjuvantien auskommt", sagt Becker-Brüser. Auch er versucht sich zu erklären, wie das passieren konnte: "Ich denke die Angst, im Falle einer Pandemie ohne Impfstoff dazustehen, hat gründliches Nachdenken ausgeschaltet, die Verträge wurden ohne öffentliche Kontrolle und ohne hinreichenden medizinischen Sachverstand abgeschlossen. Das müssen nun alle ausbaden - auch die Bundesregierung und die Bundeswehr mit ihrem vermeintlich besseren, aber tatsächlich ebenfalls unzureichend geprüften Impfstoff, dessen Risiken sich nicht genügend überblicken lassen."