"Es gibt immer weniger Menschen, die den nachfolgenden Generationen von ihren Erlebnissen in den Konzentrationslagern der Nazis berichten können", sagte der vierfache Vater Jauch stern.de. "Und noch weniger gibt es, die das noch so lebendig und anschaulich tun können wie eben Eva Erben."

Zur Person

Eva Erben, Jg. 1930, wächst als Kind jüdischer Eltern in Prag auf. 1941 wird die Familie nach Theresienstadt deportiert und von dort 1944 ins Vernichtungslager Auschwitz gebracht. Eva überlebt sowohl die Konzentrationslager als auch den Todesmarsch kurz vor Kriegsende. Sie wird von tschechischen Bauern liebevoll aufgenommen und gepflegt, kehrt später nach Prag zurück und wandert 1949 nach Israel aus.

Da ist zum Beispiel die Geschichte mit dem Kuhfladen. Wäre der nicht gewesen - Eva Erben, geborene Löwith, wäre heute wohl nicht mehr am Leben. Wäre wie ihre Eltern, ihre Freundinnen, wie so viele andere KZ-Häftlinge einfach gestorben am Hunger, an der Kälte, an der unendlichen Müdigkeit. Und wäre liegen geblieben am Wegesrand irgendwo im Grenzgebiet zwischen Polen, Tschechien und Deutschland. Doch dann war da plötzlich diese Kuh. In einem Heuschober stand sie irgendwo in irgendeinem einem Dorf. Viele Dutzende Kilometer waren Eva Erben und die anderen Teilnehmer des Todesmarsches von Auschwitz in die Tschechoslowakei an diesem kalten Frühlingstag im April 1945 schon gelaufen. Und die SS-Wachmänner beschlossen, die völlig entkräfteten Häftlinge in dem Heuschober übernachten zu lassen.

Die Spürhunde sind nur auf Menschengeruch trainiert

"Alle legten sich sofort irgendwo hin", erinnert sich Eva Erben. "Nur in die Ecke zu der Kuh wollte niemand." Doch die völlig entkräftete 14-jährige Eva gräbt sich tief ins schmutzige Stroh, um wenigstens ein bisschen Wärme zu finden. Sie verschläft den Weckruf am nächsten Morgen, und bleibt allein zurück - denn die Nasen der SS-Spürhunde sind auf Menschen-, nicht auf Kuhgeruch trainiert. Dreieinhalb Jahre grausamster Misshandlung, immerwährender Angst und ständiger Demütigungen enden buchstäblich in einem Haufen Mist.

Die Autobiografie

Eva Erben: "Mich hat man vergessen. Erinnerungen eines jüdischen Mädchens". Mit einem Nachwort von Mirjam Pressler. Aus dem Hebräischen von Nathan Jessen. 112 Seiten. Broschiert. Ab 12 Jahre. 2007. Verlag Beltz & Gelberg. 5,90 Euro. Eine Hörbuchfassung, gelesen von Barbara Nüsse, ist für 12,90 Euro erhältlich. Für Lehrer gibt es auch ein Heft mit unterrichtsbegleitenden Materialien (Klassenstufen 5-8): Nadja Kummerow, "Mich hat man vergessen im Unterricht. Lehrerhandreichung zum Bericht von Eva Erben", 24 Seiten, Verlag Beltz, 6,90 Euro.

Dieses Detail erzählt Eva Erben aber nur dem Publikum bei der Lesung im Hamburger "KulturGut". In ihrem Buch fehlt es. Denn ihre Lebenserinnerungen sind in erster Linie ein Kinderbuch, aufgeschrieben, um der nachwachsenden Generation in einfachen Worten das Leben eines KZ-Häftlings zu veranschaulichen, ohne sie mit grausamen Details zu belasten.

Nummern ohne Namen

Tatsächlich ist es die völlig unverstellte, geradezu kindliche Erzählweise, die "Mich hat man vergessen" von einem schlichten Zeitzeugenbericht zu einem sehr berührenden und auch für Jugendliche gut verständlichen Buch macht. Dies beweisen auch die vielen klugen Fragen, die der Autorin bei der Hamburger Lesung aus Kindermund gestellt wurden. Entwaffnend einfache Fragen waren es, die man sich als Erwachsener nicht zu stellen traut. Wie zum Beispiel: "Was haben Sie gedacht, als Sie nach Auschwitz gebracht wurden?"

Wie es dazu kam, erzählt Erben ganz lapidar. Eben noch spielt Eva mit ihrer Freundin Ilonka in der von Wildrosen überwucherten Laube im Garten der elterlichen Villa in Prag, da brüllt im Frühjahr 1939 plötzlich ein deutscher Mann im Radio ein paar neue Verordnungen in die Welt hinaus – und plötzlich kommt Ilonka ihre jüdische Freundin Eva nicht mehr besuchen. Eben noch lauscht Eva begeistert den Erzählungen ihres tschechischen Geschichtslehrers - da wird sie per Anordnung von der öffentlichen Schule ausgeschlossen. "Was war so schlimm daran, dass ich Jüdin war?" fragt Eva sich angesichts der rasenden Geschwindigkeit, mit der sich das Leben der Familie zum Schlechten wandelt.

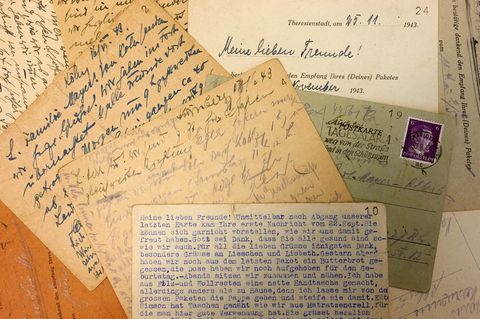

Bei der Deportation in das 60 Kilometer von Prag entfernt gelegene internationale Juden-Ghetto Theresienstadt verwandelt sich die wohlhabende jüdische Unternehmerfamilie Löwith im Winter 1941 in die Nummern 641, 642 und 643.

"Wir waren fast normale Kinder"

Was folgt, sind keine Schreckensberichte. Vorsichtig nur, in wenigen Skizzen deutet Eva Erben an, welche unvorstellbare Entwürdigung und Qual sie in Theresienstadt und ab Herbst 1944 in Auschwitz erlebt hat. Von den rauchenden Kaminen des Krematoriums ist kurz die Rede, von der Brutalität, mit der ein SS-Mann Eva beide Schneidezähne mit einem Gewehrkolben ausschlägt, als sie sich beim Einkleiden statt zweier linker auch einen rechten Schuh vom großen Schuhhaufen nehmen will. Manche Dinge, meint Eva Erben bis heute, seien "zu bestialisch um sie auszusprechen." Die Kinder, für die ihre Geschichte geschrieben ist, sollen nicht traumatisiert werden.

Das KZ Theresienstadt

Ende 1941 entstand in der "Garnisonsstadt" ein Sammel- und Durchgangslager für die jüdische Bevölkerung Böhmens und Mährens. Nach der Wannsee-Konferenz im Januar 1942 wurden auch alte und prominente Juden aus Deutschland und anderen europäischen Ländern in das Lager deportiert. In der Nazi-Propaganda wurde Theresienstadt zum "Alters- und Künstlerghetto" verharmlost und ausländischen Besuchern als angebliche "jüdische Mustersiedlung" vorgeführt. Man richtete Cafés ein und veranstaltete Konzerte. Ein Dokumentarfilm wurde gedreht, der zeigen sollte, wie gut die Juden es im Dritten Reiches doch hatten. Nach den Dreharbeiten wurden fast alle Beteiligten nach Auschwitz deportiert

Und deshalb erzählt Eva Erben lieber von den kleinen Siegen, die die Kinder trotz des ängstigenden Lagerlebens gegen "das Böse" immer wieder davontragen. Wenn sie Gemüse von den Feldern ins Ghetto schmuggeln, zum Beispiel. Oder die Kinderoper "Brundibar" einstudieren. Über 50 Mal wird die Oper des jüdischen Komponisten Hans Krasa in Theresienstadt aufgeführt: auf Dachböden zwischen selbstgebastelten Kulissen, mit Papierfetzen als Notenblättern - und mit voller Begeisterung. Denn genau wie die Kinder in Theresienstadt kämpfen auch Aninka und Pepicek, die beiden Helden der Oper, gegen einen übermächtigen Feind. Zu zweit können sie nichts gegen ihn ausrichten. Doch im Verein mit vielen anderen Kindern gelingt es ihnen schließlich, den bösen Leierkastenmann Brundibar in die Flucht zu schlagen. "Wenn wir gesungen haben, waren wir für ein paar Stunden in einer anderen Welt", sagt Eva Erben heute. "Dann waren wir fast wie normale Kinder." Aber eben nur fast.

Die Kinderoper

Hans Krasa / Adolf Hoffmeister: "Brundibar". Oper für Kinder. Aufgeführt vom Chor und Orchester des Gymnasiums Christinaeum in Hamburg, 1 CD Digipak, 60 Min. 2008. Ab 8 Jahre. Hörcompany, 14,90 Euro

Denn rundum "normal" ist Eva Erbens Leben nach Auschwitz tatsächlich nie wieder geworden. Die Erlebnisse in Auschwitz bilden eine Art durchsichtige Mauer zwischen den Überlebenden und dem Rest der Gesellschaft, die kaum zu überwinden ist. Das zeigt das vielleicht stärkste Kapitel in der Autobiografie, in dem Erben die kurze Zeit beschreibt, die sie nach ihrer Rückkehr in die Tschechoslowakei im Haus ihrer Tante verbringt. Die Tante fragt nicht nur nicht nach, was Eva während der "Deportation" erlebt hat. Als sie Eva dabei erwischt, wie sie ein Stück Schokolade nascht, tadelt sie ihre Nichte: "Wenn Du weiter so viel Schokolade isst, werden Dir noch mehr Zähne ausfallen." Daraufhin erzählt Eva ihr, wie der SS-Wächter in Auschwitz ihr die Schneidezähne mit dem Gewehrkolben ausgeschlagen hat. "Kind, Du hast eine etwas krankhafte Phantasie", ist alles, was der Tante dazu einfällt. Wenig später wird Eva Erben den Kontakt zu ihrer Tante für immer abbrechen.

Nach Auschwitz gibt es keine Normalität

"Es ist sehr schwer, jemandem zu erklären, was man damals im KZ gefühlt oder gedacht hat", sagt Eva Erben heute. "Denn in dem Moment, in dem etwas Schreckliches passiert, denkt man gar nichts, man reagiert irgendwie darauf, man muss ja überleben." Auch mit ihrem Mann Peter, den sie als Kind im Lager Theresienstadt kennengelernt und nach dem Krieg in Prag zufällig wieder getroffen hat, konnte sie lange Jahre nicht offen über ihre eigene Geschichte sprechen. "Aber er hat ohne Worte verstanden, warum ich nach der Geburt meines ersten Kindes nächtelang geschrien habe. Denn er hat auch gesehen, wie die Babys in Auschwitz einfach an die Wand geschlagen wurden."

Genau darin liegt der große Wert von Eva Erbens Lebensbericht: Der einzige Weg, auch nur annähernd zu begreifen, was in den Konzentrationslagern der Nazis passiert ist, besteht darin: zuzuhören. Denn die, die dort gefangen waren, erzählen von all den kleinen und großen Erlebnissen, von scheinbaren Banalitäten, aus denen das Grauen, die Angst, die Entwürdigung spricht.