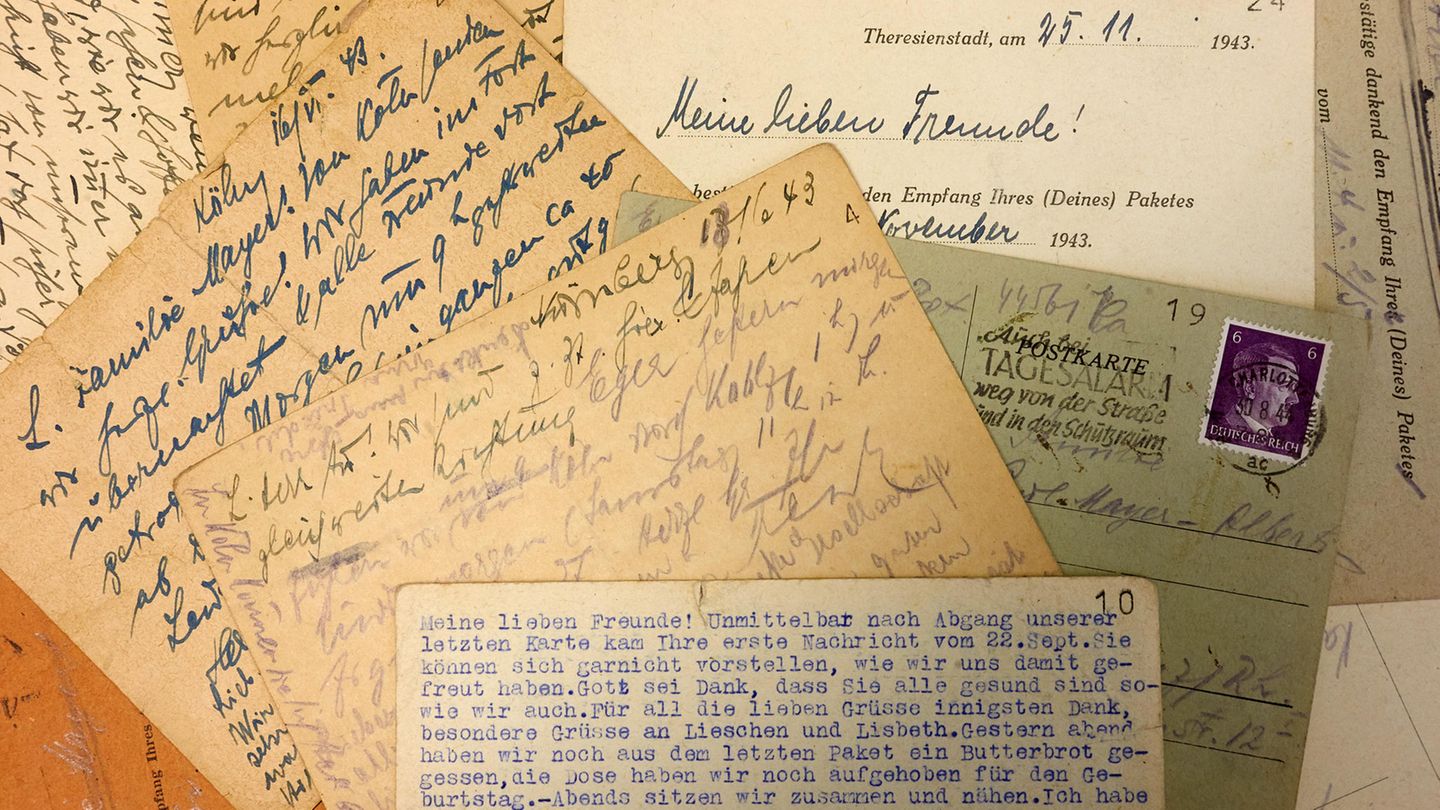

Post aus dem KZ oder Ghetto? Viele Juden konnten in der NS-Zeit von diesen Orten des Grauens noch Postkarten schreiben. Die Vorschriften und die Zensur waren jedoch streng. Das Stadtarchiv Koblenz zeigt nun im Internet die Korrespondenz des deportierten jüdischen Ehepaars Treidel. "Seit Weihnachten haben wir leider keine Karte mehr von Ihnen, obwohl wir sehnsüchtig tagtäglich darauf warten", schreibt beispielsweise im Mai 1944 Erna Treidel aus dem Ghetto Theresienstadt im heutigen Tschechien an Freunde in der Heimatstadt Koblenz.

Zweimal im Monat je zwei Postkarten

Wie einer der besten Kenner dieses Themas, der Berliner Historiker und Buchautor Heinz Wewer, erklärt, durften bis etwa zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges 1939 Juden in Konzentrationslagern zweimal im Monat je zwei Postkarten schreiben und erhalten. "Die im Rahmen des Pogroms vom 9. November 1938 in die Konzentrationslager Dachau, Sachsenhausen und Buchenwald deportierten circa 30 000 jüdischen Männer wurden sogar unter Druck gesetzt, möglichst viel zu schreiben, um ihre Auswanderung (Vertreibung) zu organisieren", ergänzt Wewer.

Im Krieg sei die Lage unübersichtlich geworden. "Grundsätzlich waren Juden vom Postverkehr ausgeschlossen." Zeitzeugen wie der ehemalige KZ-Häftling Eugen Kogon berichteten laut Wewer, dass Juden sehr selten Post bekamen. Doch für kleine Gruppen von KZ-Gefangenen mit wichtigen Aufgaben habe es Ausnahmen gegeben, beispielsweise für die Fälscher ausländischer Geldscheine im KZ Sachsenhausen nahe Berlin und die jüdischen Bürofrauen in der Kommandantur des KZ Auschwitz-Birkenau. Nach Wewers Worten ist selten auch Post einzelner jüdischer KZ-Häftlinge aufgetaucht, "die vermutlich als Partner in einer "Mischehe" oder als "Mischlinge" "privilegiert" waren".

Eltern im KZ sorgen sich um den ausgewanderten Sohn

Der Rechtsanwalt Isidor Treidel und seine Frau Erna waren laut dem Koblenzer Stadtarchiv wohl die letzten Juden, die im Juni 1943 aus der Rhein-Mosel-Stadt deportiert wurden. Erst nach Theresienstadt, dann nach Auschwitz, wo sie ermordet wurden. In ihrer Korrespondenz sorgen sie sich um ihren ausgewanderten Sohn Fritz, der die NS-Zeit überleben sollte. Vieles klingt aber auch vordergründig positiv. "Wir sind beide gesund, sind beschäftigt und es geht uns gut", schreibt Isidor Treidel zum Beispiel am 30. Juli 1943 aus Theresienstadt.

"Ich bin gesund, es geht mir gut" - dieser Satz musste auf jeder Postkarte stehen

Die Direktorin des Frankfurter Fritz-Bauer-Instituts, Sybille Steinbacher, erklärt, es habe vorgedruckte Karten für Juden gegeben. "Der Satz "Ich bin gesund, es geht mir gut" musste immer draufstehen. Aus Theresienstadt liegen sowohl Vordrucke als auch in geringer Zahl selbst formulierte Karten vor; zensiert wurden alle."

Auch die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem teilt der Deutschen Presse-Agentur mit, KZ-Häftlinge hätten von guter Behandlung berichten oder entsprechende Formulierungen unterschreiben müssen, um die Außenwelt zu beruhigen. Damit sollten auch künftige Deportationen erleichtert werden.

Manche Korrespondenzen von KZ-Häftlingen enthielten laut der Yad-Vashem-Sprecherin Marisa Fine versteckte Warnmeldungen, die ihre Familien entziffern konnten, beispielsweise wenn sie den Namen eines toten Verwandten lasen, den sie angeblich bald treffen könnten.

Manche Briefe wurden in Kleidungsstücken nach draußen geschmuggelt

Manchmal wurden laut der Gedenkstätte Yad Vashem Mitteilungen jüdischer KZ-Gefangener aber "nicht nur auf offiziellem Wege nach draußen geschickt, sondern auch geschmuggelt oder versteckt oder illegal übertragen", etwa in Einwickelblättern und Kleidungsstücken.

Zugleich gab es zunächst auch Postkarten mit Bildmotiven in Konzentrationslagern zu kaufen. Das schon 1934 geschlossene KZ Osthofen bei Worms beispielsweise bot nach Angaben der dortigen Gedenkstätte Ansichten des Lagergebäudes mit zinnenbewehrtem Eingangstor und aufgezogener Hakenkreuzfahne an.

Das Ehepaar Treidel konnte aus dem Ghetto Theresienstadt schließlich nur noch vorgedruckte Empfangsbestätigungen für erhaltene Pakete unterschreiben - seine letzten Postkarten für die Freunde in Koblenz.