"Follow your passion", sagte einst die Talkmasterin Oprah Winfrey. Oder war es die andere, Ellen DeGeneres? Vielleicht war es auch ein berühmter Fotograf. Oder ein Fußballer? Football-Spieler? Man kommt ja leicht durcheinander.

Sie alle, die ihre Leidenschaft zu leben scheinen, waren es. Und nicht nur sie. Der Satz "Follow your passion" tauchte Ende der Nullerjahre zehnmal so oft in englischsprachigen Printmedien auf wie Anfang der Neunziger, er wird immer öfter gegoogelt und auf Blogs gepostet. Mal steht er auf Verkehrsschildern, die in eine ganz bestimmte Richtung weisen, mal über einem Surfer, der eine ganz bestimmte, nämlich die perfekte Welle reitet. Wer den Satz unter ein Selfie von sich stellt, will damit sagen: "Schaut her, ich mache exakt das, Freunde: Ich lebe meine Leidenschaft!"

"Follow your passion" wird heute zum Dogma

Man ist schnell gewillt, Beifall zu klatschen. Kann ja nicht so falsch sein, seiner Leidenschaft nachzugehen, oder? Stimmt. Wer diese Berufung für sich gefunden hat und ihr schon zufrieden nachgeht: bitte weitermachen, wir wollten gar nicht stören. Nur wird "Follow your passion" heute oft zum Dogma. Es legt nahe, dass jeder von uns schon weiß, was für ihn diese Leidenschaft ist und dass jeder von uns genau eine davon hat, den einen ganz bestimmten Traum, den er oder sie stringent aus leben muss, um sich anderen großen Begriffen nähern zu können: Sinn, Glück, Erfüllung.

Die verheißungsvolle Aufforderung klingt nach purem Stress für all jene, die sich jeden Tag selbst anzweifeln, wenn sie wieder auf die gelebten Träume der anderen stoßen. Wenn sie die Instagram-Bilder derer sehen, die um die Welt reisen. Wenn sie einen Link mit den Motivationssprüchen derer anklicken, die schon mit Anfang zwanzig ein großes Unternehmen führen. Wenn sie beim Familienfest den begnadet Gitarre spielenden Cousin treffen oder bei der Party die engagierte Flüchtlingshelferin. Dann bohrt sie wieder, die Frage: Was ist denn jetzt MEINE Passion? Wo ist er nur, der Traumjob, den ich bisher nicht gefunden habe? Na?

"Du musst dich langsam entscheiden, was du machen willst"

Bei vielen dürfte das ewige "Follow your passion" die Frage "What the fuck?" auslösen: Laut der "Ausbildungsstudie 2015" finden mehr als 60 Prozent der Azubis, Schüler und Studenten die Entscheidung für einen Beruf schwer. Gut die Hälfte hat eine vage Idee davon, was sie machen will. Fast ein Viertel gar keine. Und nicht jeder, der schon im Job steckt, spürt in sich das lodernde Feuer der Leidenschaft. Nur ein vages Schuldbewusstsein, wenn ihm immer gesagt wird, dass es nicht okay ist, den Job eben nur okay zu finden, sondern dass er für alles, was er tut, brennen muss.

"Follow your passion" ist nur einen Atemzug entfernt von einem anderen Satz, den wir wohl nicht in den Blogs und Timelines gelesen, dafür aber vielleicht schon aus dem Mund von Mama, Papa, Oma oder Opa gehört haben: "Du musst dich jetzt langsam mal entscheiden, was du machen willst." Ein Satz, der zum Ende der Schulzeit Panik auslöst wie kein anderer.

Nur die Hälfte der jungen Leute wissen, was sie machen wollen

Beide Sätze sprechen uns in einem Befehlston an, der mehr einschüchtert als motiviert. Beide Sätze blenden aus, dass es die Kreativität mehr ankurbelt, frei von Druck über sich selbst, über mögliche Jobs und Passionen nachzudenken. Oder dass es die eine richtige versus die vielen falschen Entscheidungen gar nicht immer so gibt.

Der Informatikprofessor Cal Newport kämpft in seinem Blog "Study Hacks" gegen das Mantra an. "Don’t follow your passion", lautet sein unorthodoxer und heutzutage geradezu provokativer Leitsatz. Er warnt vor der Illusion, dass in jedem von uns die eine große Leidenschaft schlummert, die nur darauf wartet, angestupst und geweckt zu werden; dass wir sie dann problemlos auf den einen Job übertragen können, der sich dann auch noch, schwupps, als Traumjob entpuppt. Newport interessiert, warum manche Menschen erfolgreicher sind als andere.

Nicht ein Aha-Moment, sondern viele kleine Schritte

Newports These: Er findet, man könne die Leidenschaft für einen Beruf nicht in einem einzigen Aha-Moment erkennen, sondern müsse sie langsam kultivieren, in vielen kleinen Schritten. Wie einen Garten, der sich entwickelt, nach und nach. Dazu solle man einfach mal machen und dabei lernen. Wer so vorgeht, wird vielleicht von Erfolgserlebnissen überrascht und erlebt sich so, wie er sich noch gar nicht kannte. Eine, die mögliche Leidenschaften im Schnelldurchlauf getestet hat, ist Jannike Stöhr.

Jannike: die Prinzessin auf der Erbse

Jannike schlendert über die Friedrichstraße in Berlin, vorbei an geschäftig wirkenden Passanten. Wie viele von ihnen wohl gleich in Jobs zurückkehren werden, die sie mit dem monströs großen Wort "Traum" verknüpfen? Und wie viele in Jobs, die sie hassen?

Jannike, 30, setzt sich in ein Café, will sich nicht entscheiden und bestellt gleich zwei Getränke: Caffè Latte und Mangosaft. Eigentlich war in Jannikes Leben schon alles entschieden: Ausbildung, Studium, feste Stelle als Personalerin, angesehen, gut bezahlt. Nur: Jannike war unglücklich. Um das Gefühl von damals zu erklären, vergleicht sie sich selbst mit der Prinzessin auf der Erbse: Unter diesen Matratzen, ihren Karriereetappen, lag irgendwo eine Erbse. Aber wo zwickte die genau?

Jannike versuchte, die Erbse zu beseitigen: Sie ernährte sich gesünder, lernte neue Sprachen, legte einen Garten an, schob einen Medien-Detox ein, pilgerte über den Jakobsweg, las zig Berufsratgeber und ging zur Berufsberatung. Nichts half. Also machte sie "Das Traumjob-Experiment". Unter dem Titel ist vor Kurzem ein Buch mit ihren Erfahrungen erschienen: Sie machte dreißig Praktika in einem Jahr, zum Beispiel als Bäuerin, Opernagentin, Pastorin, Politikerin, Hebamme und Karriereberaterin.

Hat sich der Aufwand gelohnt Jannike?

Ja, weil ich dadurch gelernt habe, dass es ihn für mich nicht gibt, den einen Traumjob. Nach dem Experiment glaube ich: Jeder hat mehrere Optionen, die ihn erfüllen könnten. Und die ändern sich oft auch noch im Laufe der Zeit. Ich habe auch gelernt, dass wir die Frage nach dem oder besser: den Traumjobs nicht im stillen Kämmerlein beantworten können, indem wir ewig über die perfekte Lösung grübeln. Stattdessen können wir doch die Jobs und Interessen, die bei uns im Kopf herumschwirren, also die unperfekten Lösungswege, einfach ausprobieren. Und uns auf diese Weise selbst besser kennenlernen.

Dreissig Job ins einem Jahr zu testen klingt ja nicht so praktikabel für die meisten.

Stimmt. Und ist in dem Maße auch nicht nötig. Ich konnte das Experiment machen, weil ich vorher den Plan hatte und darauf gespart habe. Aber eine Light-Version genügt vollkommen.

Was war dein bester Moment?

Der kam spät, am letzten Abend meines dreißigsten Jobs, ich begleitete gerade eine Hebamme. Da wurde ich Zeugin der Geburt von Mattis, ein unglaubliches Erlebnis. Mit Mattis’ Eltern habe ich bis heute Kontakt. Das ist ein großartiger Nebeneffekt meines Experiments: Ich habe darüber Freunde gefunden. Wer sich ausprobiert, lernt nicht nur sich selbst, sondern viele interessante Menschen kennen.

Hattest du während des Experiments auch Momente der Sinnkriese?

Klar. Vor allem eine Frage kam immer wieder: Bin ich undankbar? Das kam auch durch Hasskommentare unter Artikeln im Netz, die über mein Projekt berichtet hatten. Die folgten dem Gedanken: "Mensch, du hast doch schon alles!" Einen Job, bei dem ich gut verdient hatte, Ansehen, aber eben nicht das Gefühl, am richtigen Ort zu sein.

Was machst du jetzt?

Vieles. Ich schreibe, halte Vorträge, bin Beraterin und gebe Karrierecoachings. Alles Dinge, die ich als Leidenschaften bezeichnen würde, einige davon kenne ich erst durch mein Experiment. Und ich bin gerade dabei, eine Firma zu gründen, die viele dieser Traumjobaspekte umfasst. Ich schaffe mir also eine Art Patchwork-Beruf. Bald dann mehr.

Jeder von uns hat viele Träume, viele Teile eines Ichs

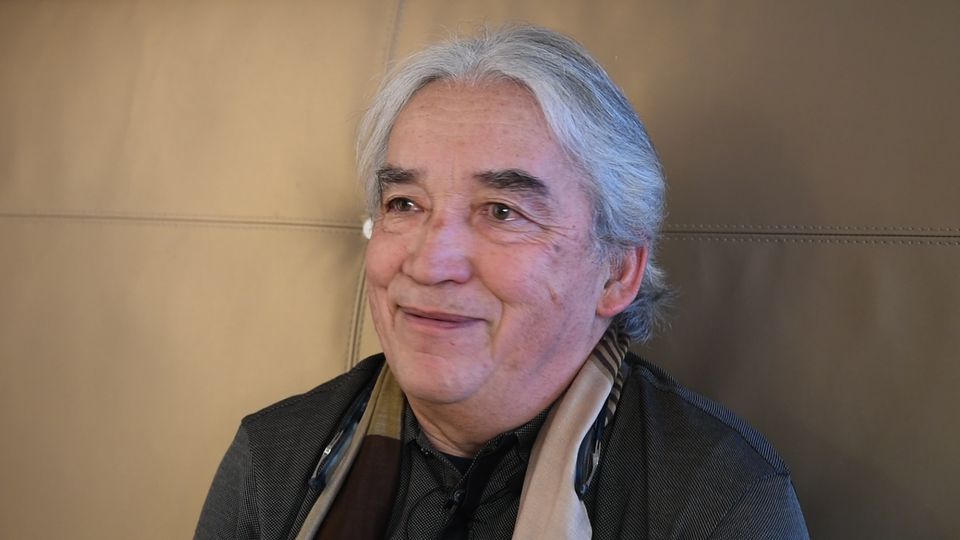

Ähnlich wie Jannikes Firma, die viele Traumjobs vereinen soll, hat jeder von uns viele Träume inne, viele Teile eines Ichs. Der Psychotherapeut Frank Staemmler spricht in seinem Buch "Das dialogische Selbst" von Teilen eines Selbst, die jeder von uns beherbergt: "Mal bin ich der schüchterne Junge, der von allen geliebt werden will", sagt Staemmler, "mal der extravagante Tänzer, dem scheißegal ist, was die anderen über ihn denken".

Er selbst lief nicht seinem ersten Traum hinterher. Mit sechzehn wollte er Schauspieler werden. Die Berufsberatung empfahl ihm eine Beamtenlaufbahn. Auch die ignorierte er und wurde Therapeut, Coach und Autor.

Der Schüchterne und der Extravagante, das sind bloß zwei von vielen Teilen eines Selbst, die wir versuchen, in Einklang zu bringen, immer wieder. Leicht geraten sie in Konflikt miteinander. Studiere ich nun BWL, oder schließe ich mich der Tanzcrew an, die der Freund einer Freundin gegründet hat? Und wenn ich mich jetzt für einen Weg entscheide, bleiben dann nicht andere Teile von mir auf der Strecke? Nicht nur in uns, sondern um uns herum hören wir so viele Stimmen, die alle etwas anderes sagen: die Freunde, die ihre Ratschläge geben, die Eltern, die ihre Erwartungen hegen, unsere Vorbilder, auf deren ausgelebte Leidenschaften wir neidvoll blicken.

"Wir sind viele, jeder einzelne von uns"

"Wir sind viele, jeder Einzelne von uns" , so lautet eine Zeile der Band Tocotronic. Sie fasst zusammen, was jeden von uns in irgendeiner Form beschäftigt. Die Gitarren im Hintergrund spielen gegen-, aber auch miteinander, die eine ruht sich aus, verzerrt, die andere scheppert, clean; wie verschiedene Stimmen, die diskutieren und zusammen ein Ganzes ergeben: einen Song.

Die Töne, die Instrumente, die Rhythmen, sie können sich immer wieder neu mischen. Längst spricht die Soziologie von der Bastelexistenz, in der man seine Zugehörigkeiten zu Gruppen oder Gemeinschaften immer wieder wechselt. So wie Jannike Stöhr, die sich nach ihrem Jobexperiment einen Patchwork-Beruf zusammenschustert. Wir müssen uns nicht davor fürchten, dass so viele Seelen, ach!, in unserer Brust wohnen. Von den vielen Teilen des Selbst, den vielen Interessen, können wir auch zehren. Und wenn man Leute trifft wie Eduardo Gill-Pedro, dann wird auch schnell klar: So unumkehrbar, wie wir vielleicht manchmal glauben, sind die wenigsten Entscheidungen im Leben.

Eduardo: der Bauer auf dem Boot

Wir starten "Facetime", hier erwarten wir gleich Eduardos Gesicht und da ist es, ein bisschen verpixelt, aber sein Lächeln ist klar zu sehen, auf die Minute genau erscheint es auf dem Display. Sein Gesicht wirkt jugendlich, obwohl Eduardo fünfzig ist. Er sitzt in einem Büro im schwedischen Lund, hier arbeitet Eduardo an seiner Doktorarbeit in EU-Recht, mit der er sich gleich wieder befassen wird. Doch vorher wollen wir ihm ein paar Fragen stellen.

Eduardo war früher mal Bauer, liebte das Gefühl, am Abend Tausende Liter frischer Milch abzufüllen. Dann: ein Motorradunfall, die körperliche Arbeit wurde schwieriger. Statt an seinem kaputten Traum zu zerbrechen, wandte er sich einem anderen zu: Eduardo wollte jetzt Segellehrer werden. Nach einem Vierteljahr auf hoher See erkannte er jedoch, dass ihn das nicht ausfüllte. In einem Hafen in Portugal kam ihm ein "Moment der Offenbarung", wie er es formuliert, als sein Bruder sagte: "Du kannst doch so gut diskutieren." Einen Monat später begann Eduardo, Jura zu studieren, arbeitete danach als Anwalt und ist nun Doktorand, worüber er sagt, das sei für ihn "bereichernder als alles, was vorher war".

Das sind ganz schön viele Leidenschaften in einem Leben. Wie viele passen da rein, Eduardo?

Man kann im Leben mehr als eine Passion haben. Denn: Leidenschaft wächst mit der Zeit, verändert sich. Unser Leben ist ein Konstrukt, unsere Leidenschaften kreieren wir. In meinen Zwanzigern begeisterte ich mich für die Landwirtschaft und erkannte in meinen Dreißigern, dass ich auch das Segeln liebe. Wenn ich etwas Neues begonnen habe, dachte ich nie, das müsse ich jetzt für immer machen. Wenn mir Zweifel kamen, dann nur in der Richtung: Will ich das wirklich vierzig Jahre lang sein? Und die Antwort war bislang eben oft Nein.

War das nicht anstrengend, sich immer wieder in etwas Neues zu stürzen, zum Beispiel nach dem Unfall?

Es fühlte sich nicht wie ein Verlust an. Ich hing mich komplett ins Segeln, hatte keine Zeit, der Landwirtschaft nachzutrauern. Ich machte einfach. Auf einmal drehte sich alles um Fragen wie "Welches Boot kaufe ich?" oder "Wie finde ich eine Crew?". Sich ein Leben lang zu zwingen, nur eine Sache zu machen, verengt den Blick aufs Leben. Aber wenn man etwas Neues angeht, erfordert das natürlich viel Arbeit und Anstrengung. Das habe ich investiert. Mir hat es geholfen, mit Neugier an die Sache ranzugehen, nach dem Motto: Kann ich das überhaupt schaffen? Wenn nicht, dann mache ich halt was anderes. Man sollte keine Angst davor haben zu scheitern.

Wie haben die anderen reagiert, dass du jetzt etwas anderes machst und damit ja auch: bist?

Mein Umfeld war zum Glück immer ziemlich liberal und ich selbst in einer Lage, die ich als recht unabhängig bezeichnen würde. Klar: Mit Kindern, die man ernähren muss und die ich erst später, nach der Landwirtschaft und dem Segeln, in die Welt setzte, wäre mir das am Anfang schwerer gefallen. Aber vor allem, wenn meine Freunde und meine Familie nicht so offen gewesen wären.

Ist das Leben eigentlich planbar?

Es macht mir Spaß, Pläne zu schmieden und vor allem: zu träumen. Nur geht es im Leben nicht immer nur um Selbstverwirklichung. Vor ein paar Tagen wurde meine Tochter krank, und ich blieb bei ihr zu Hause. Da kam die Frage, ob ich doch lieber woanders wäre, gar nicht auf. Das gibt es auch. Trotzdem: Mir war es wichtig, immer offen dafür zu bleiben, dass gewisse Pläne nicht aufgehen. Dadurch ergeben sich andere Perspektiven. Wenn man etwas bloß als Mittel zum Zweck macht, dann lebt man nie wirklich. Das ist kein schönes Leben.

Jeder zweite will seine Stelle wechseln

Zumindest in der Theorie scheint diese Erkenntnis bei vielen angekommen zu sein. Laut der repräsentativen "Studie Jobzufriedenheit 2015" will fast jeder zweite Arbeitnehmer seine Stelle innerhalb des nächsten Jahres wechseln. Und dem "Trendence Young Professional Barometer 2015" zufolge, für das über 7000 Arbeitnehmer mit bis zu acht Jahren Berufserfahrung befragt wurden, wünschen sich zwei Drittel der Unzufriedenen im nächsten Jahr einen anderen Arbeitgeber. Wie viele es dann wirklich so machen wie Eduardo oder Jannike und nicht nur den Arbeitgeber, sondern gleich den ganzen Beruf wechseln, das beantwortet die Umfrage nicht.

Schneller als gedacht kommt das Gefühl auf festzustecken: Du musst da jetzt durch. Erstaunlich, dass viele so früh denken, es sei schon zu spät für eine Veränderung. Dabei zeigt eine Forsa-Umfrage zum "Arbeiten und Leben in Deutschland 2015", dass jeder Dritte insgeheim von einem beruflichen Neustart träumt. Aber warum tun wir uns so schwer damit?

Warum tun wir uns so schwer mit einem Neustart?

Neustart, ganz schwieriges Wort. Es legt nämlich nahe, dass sich bei uns im System irgendwas aufgehängt hat, dass da irgendwas so richtig schiefgelaufen ist. Aber was genau? Für viele von uns ist es überhaupt nicht einfach, neu zu starten und dann in eine andere Richtung zu laufen. Das haben wir so nicht gelernt. Noch vor dem Start wurde uns beigebracht, dass es für jeden die eine Richtung gibt, das Verkehrsschild, das zum richtigen Ziel weist. Diese Idee kennen wir noch aus einer Zeit, als wir in unserer Not an jene Institutionen herantraten, die im Namen tragen, was wir suchten: einen Rat, einen Beruf. In Berufsberatungszentren wurden wir fix durchgecheckt, du magst dies, du willst jenes, und am Ende hieß es plötzlich: Fachfrau für Systemgastronomie. Aha. Okay. Na dann.

"Bei vielen Berufsberatungen wird nur ein Endresultat benannt", sagt der Psychotherapeut Staemmler. "Besser wäre es zu sagen: Unsere Untersuchung hat ergeben, dass dieser oder jener Bereich zu dir passen könnte. Und zu dem einen Bereich könnten diese Berufe passen, zum anderen jene." Das würde mehr Spielraum geben für die Bastelexistenz, mehr Wege aufzeigen, das Leben flexibel zu gestalten. Und flexibel gestalten, das heißt gar nicht unbedingt, sich jederzeit dem zu unterwerfen, was der Arbeitsmarkt einem abverlangt schon wieder für eine neue Stelle in eine andere Stadt ziehen, ein weiteres Wochenende im Büro verbringen, so wie viele es tun, die meinen, dort ja nur ihrer Leidenschaft nachzugehen.

Den Job an andere Prioritäten anzupassen erfordert Mut

Als Bastler muss man eben nicht der lukrativsten Karriereoption hinterherrennen oder sich für ein Start-up ausbeuten, das angeblich die Welt zum Guten verbessert, oder für den künstlerischen Durchbruch. Man kann sich genauso gut für das Gegenteil entscheiden: den Job an andere Prioritäten anpassen.

Dafür braucht es Mut. Denn natürlich bestimmen Einflüsse von außen unsere Berufswahl mit: die Meinungen der Lehrer, der Kollegen, der Freunde und Verwandten. Haben wir uns für einen Beruf entschieden, weil er gesellschaftlich anerkannt ist oder weil wir ihn wirklich gern ausüben? Die allgemeine Vorstellung ist ja: In einem gut bezahlten Job, mit höherer Qualifikation, größerem Ansehen, geht es einem besser. Klar, wer einmal einen Uniabschluss hat, wird doch nicht auf dem Bau arbeiten. Wirklich so klar? Was, wenn man plötzlich genau das tun will wie Ava Menert?

Ava: die Akademikerin auf dem Bau

Das Telefon klingelt, und Ava geht in einem Dorf bei Hannover ran. Noch ist es still um sie herum, doch gleich haut jemand von außen an die Tür, beständig. Ava öffnet: Es ist Mina, Avas einjährige Tochter. Ava er zählt uns ihre Geschichte, während Mina im Hintergrund brabbelt.

Ava, 27, ist es gewohnt, verschiedene Rollen zu leben. Sie ist Ingenieurin, hat regenerative Energien studiert. Ava zog ihr Studium durch, obwohl ihr "Herz immer hüpfte", wie sie sagt, wenn sie damals einen Zimmermann auf der Straße sah. Nach dem Studium folgte sie doch noch dem Herzhüpfen. Sie arbeitete eineinhalb Jahre lang auf dem Bau, mit Hammer und Nagel, auf dem Weg zur Zimmerfrau. Als Mina kam, ein Wunschkind, hörte Ava auf der Baustelle auf. Nach der Geburt darf man nicht so schwer heben. Erst vermisste sie den Job, erkannte schließlich aber, dass sie jetzt eine neue Ausbildung machen wollte: in der Kindertagespflege. Die schließt sie im März ab.

Baustelle, dann Ausbildung – und das nach einem abgeschlossenen Studium. Hat sich das nicht wie eine Art "Downgrade" angefühlt, Ava?

Nee, das Gefühl hatte ich fast nie nur manchmal, wenn ich einen staubigen Dachboden ausfegen musste. Da habe ich mich schon nach einer staubfreien Variante gesehnt. Aber ich habe mich nie wegen meines Studiums überlegen gefühlt.

Hast du es nie bereut, dass du nichts mit deinem Studium gemacht hast?

Nein, weil sich das mit der Zimmerei einfach so richtig angefühlt hat. Das war eine geile Zeit. Ich habe zwar viel weniger verdient, als ich es als praktizierende Ingenieurin getan hätte, aber ich war glücklich. Und das ist mir viel wichtiger. In den ersten Monaten fehlten mir die Kollegen und die Arbeit sehr, doch als Mina zur Welt kam, entdeckte ich die Kinderbetreuung für mich. Als Betreuerin zu arbeiten fühlt sich viel besser an als das Studium.

Wieso hast du dann überhaupt studiert?

Ich hatte eben diese Idee, die mir nach wie vor gefällt, aber doch nicht zu mir passt; das weiß ich heute. Zwar dachte ich mir nach dem Abi schon, dass ich was mit den Händen machen will, aber da waren so wenige Mitschülerinnen, die das auch wollten. Das hat auch mit meiner Familie zu tun: Meine Eltern und meine Oma widersprachen mir nicht, als ich vom Studium erzählte. Das Geld und das Ansehen waren mir auch wichtig.

Was würdest du heute jemandem raten, in dem verschiedene Stimmen wimmeln?

Er sollte versuchen, diese gesellschaftlichen Filter beiseitezulegen. Zum Beispiel die Frage: Womit kann ich am meisten Geld verdienen? Ich kann jedem nur raten, das zu machen, wofür er sich zu dem Zeitpunkt begeistern kann. Und nicht das, wovon er zwar nicht so überzeugt ist, aber glaubt, dass es erwünscht ist oder ihm Prestige bringt.

Leidenschaft kommt erst dann, wenn man Neues wagt

Alle drei haben eines gemeinsam: Jannike, die sich ohne klares Ziel ausprobiert hat; Eduardo, der hintereinander vielen Interessen gefolgt ist, und Ava, die sich befreit hat von gesellschaftlichen Erwartungen sie alle hätten im Vorhinein kaum voraussagen können, in welchen ihrer neuen Rollen sie aufblühen würden. Sie haben ihre Leidenschaften erst entdeckt, als sie sich in ein neues Gebiet gestürzt und dabei erlebt haben, dass da ein noch unerforschtes Talent in ihnen steckte. Eine Erfahrung, die ziemlich anspornt, die Begeisterung weckt für eine Sache, die einem ein Jahr zuvor vielleicht noch ziemlich fremd erschienen wäre. Die Leidenschaft für die Sache, sie ist mit den neuen Aufgaben und mit den kleinen Erfolgserlebnissen erst gewachsen.

Wer sich darauf einlässt, sich immer wieder neu zu entdecken, der begegnet auch immer wieder früheren Versionen von sich selbst. Kommen wir mit diesen Konfrontationen klar?

Irgendwann hockt man auf dem Dachboden und mistet alte Kisten aus. Darin Papiere in staubigen Klarsichthüllen, verblichene Leitz-Ordner, hier ein Zeugnis, da eine frühere Präsentation. Erinnerungsstücke an etwas, das man hinter sich gelassen hat und die den Sinn der früheren Anstrengungen infrage stellen: "Früher war mir das so wichtig. Jetzt ist es egal und bringt mir überhaupt nichts mehr!" Plötzlich fehlt sie, die eine Geschichte. Eine, die vom Tellerwäscher zum Traumjob führt. Das Ich, eine Gerümpelkiste auf dem Speicher. Ins Leben haben wir ganz viel reingeschmissen, und nie hat einer sortiert.

Der Mensch ist ein Geschichtenerzähler

"Das ist es, worauf die Leute hereinfallen: Ein Mensch ist immer ein Geschichtenerzähler", lässt der Philosoph Jean-Paul Sartre in seinem Roman "Der Ekel" die Figur Roquentin sagen, "er lebt umgeben von seinen Geschichten und von den Geschichten anderer, er sieht alles, was ihm widerfährt, durch sie hindurch, und er versucht, sein Leben so zu leben, als ob er es erzählte." Roquentins Satz ist inzwischen psychologisches Grundwissen: dass Menschen aus dem, was ihnen passiert, ob sie es nun geplant haben oder nicht, ob es zusammenpasst oder nicht, spätestens im Nachhinein eine Geschichte stricken, kohärent und pointenreich.

Jeder kennt einen, der darin besonders gut ist, und manchmal wirken diese Lebenserzählprofis noch anstrengender als die, die schon vor Jahren den einen einzigen Traumjob gefunden haben: Bei ihrem letzten Projekt am Goethe-Institut in Nowosibirsk haben sie tolle Kommunikationsskills gelernt, völlig logisch also, dass sie jetzt Politikberatung für eine Kleinstpartei machen; weil sie während ihrer Doktorarbeit so gut das Büro des Professors organisieren konnten, haben sie jetzt natürlich als Assistent der Geschäftsführung bei einem Solarzellenhersteller angefangen.

"I am not a story"

Diesen Druck, immer eine Geschichte erzählen zu müssen, nennt der britische Philosoph Galen Strawson Narrativität. Wer sein Leben zu einer stimmigen Geschichte gewoben hat, kann auch anderen leichter davon erzählen. Also biegt man seine Vergangenheit so zurecht, dass im Nachhinein alles Sinn ergibt. Nur kann einen genau das überfordern. Manchmal lässt sich der Eindruck nun mal nicht verdrängen, dass das, was man heute macht, überhaupt gar nichts mit dem zu tun hat, was man vor drei Jahren noch begonnen hatte. Bei Licht betrachtet, sieht man dann doch eine Folge von ziemlich wirr bis völlig disparat wirkenden Entscheidungen und weiß nicht so recht, was man damit anfangen soll.

Strawson hat darauf eine Antwort, die man gut als die ultimative Befreiung deuten kann: "I am not a story", hält der Philosoph den Narrativisten entgegen. Unbedingt eine Geschichte sein zu wollen sei gar nicht so toll für die Persönlichkeitsentwicklung, wie viele behaupten. Weil es für den Narrativisten wichtiger wird, aus dem Leben eine gute Geschichte zu formen, als aus dem Leben ein gutes Leben zu machen.

Wir sind eine Sammlung Kurzgeschichten

Es ist ein tröstlicher Gedanke für den Moment auf dem Dachboden. Wenn man beim Wühlen durch die Kisten das Gefühl bekommt, auf die Reliquien eines ganz anderen Lebens, einer ganz anderen Person zu stoßen: kein Grund zur Sorge. Dann ist man heute halt ein anderer als gestern und morgen vielleicht wieder jemand anderes. Das macht uns nicht zu unvollständigen Menschen, sondern zu interessanten. Wir sind dann eben keine lange, stringente Geschichte, sondern eine Sammlung von Kurzgeschichten. Das Ganze muss nicht einmal den einen harmonischen Song ergeben: Wir sind eben viele, jeder Einzelne von uns.

Dieser Artikel ist erstmals in der NEON Ausgabe 11/2016 erschienen.