Das sogenannte Kritis-Dachgesetz Gesetz geht aus einem Vorhaben der Vorgängerregierung aus SPD, Grünen und FDP hervor. Der Bundestag hatte sich schon im Dezember damit befasst - es wurde aber aufgrund des Bruchs der Ampel-Koalition nicht mehr verabschiedet. Deshalb ist eine erneute Befassung von Kabinett und Bundestag notwendig; der Bundesrat muss anschließend ebenfalls noch grünes Licht geben.

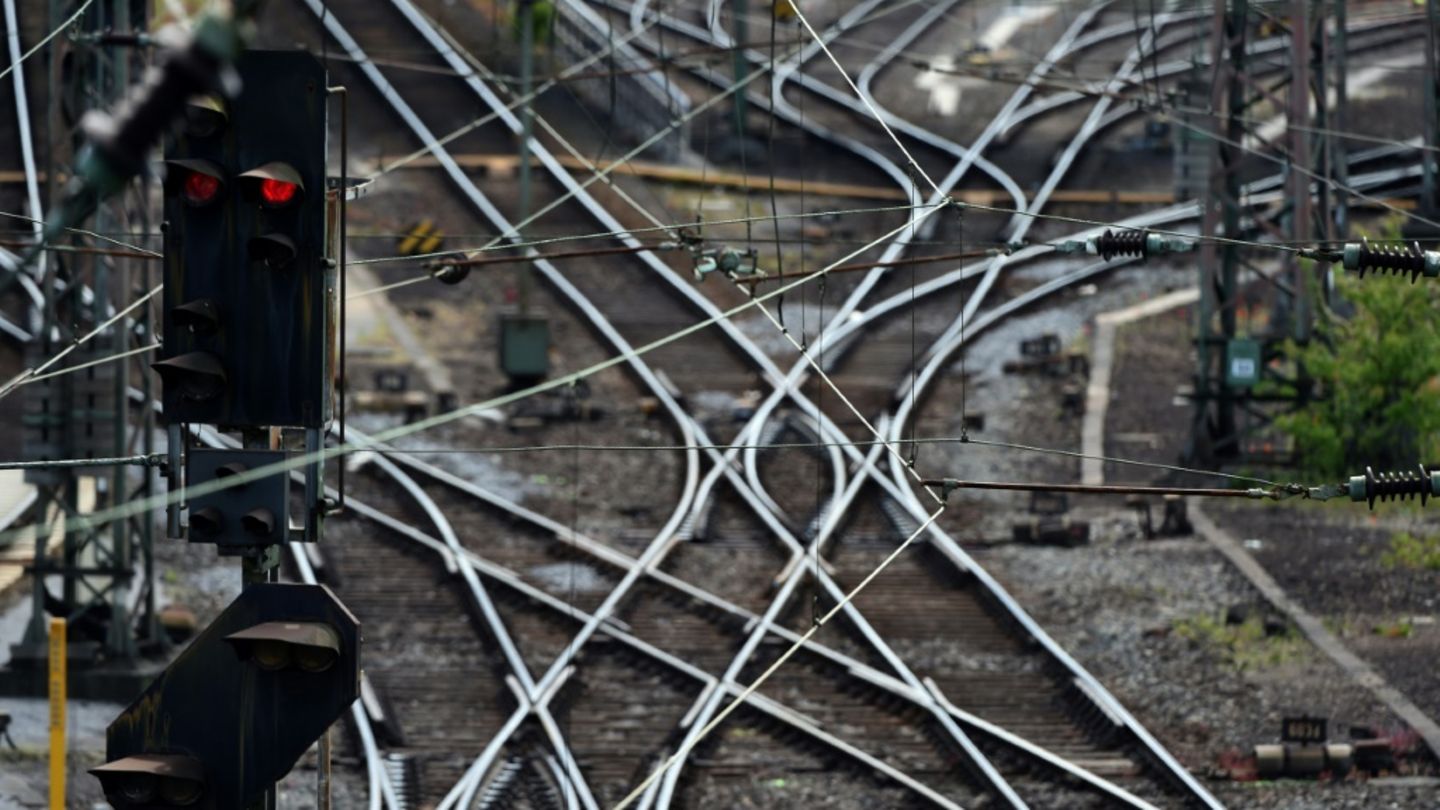

Das Gesetz soll festlegen, welche Infrastruktur-Einrichtungen unentbehrlich für die Versorgung der Bevölkerung und die Aufrechterhaltung der Wirtschaft sind. Betroffen wären elf Sektoren wie Energie, Transport und Verkehr. Für die Betreiber dieser Einrichtungen bestimmt das Gesetz dann, welche Sicherungsmaßnahmen mindestens zu treffen wären.

Dabei gilt der "All-Gefahren-Ansatz": Jedes denkbare Risiko muss berücksichtigt werden, von Naturkatastrophen bis hin zu Sabotage, Terroranschlägen und menschlichem Versagen. Wenn dies versäumt wird oder staatliche Vorgaben nicht eingehalten werden, könnten Bußgelder von 50.000 bis 500.000 Euro drohen.

Die betroffenen Unternehmen und Einrichtungen müssen sich nach Inkrafttreten des Gesetzes bis zum 17. Juli 2026 registrieren. Sie werden dann verpflichtet, nach staatlichen Vorgaben sogenannte Resilienzpläne aufstellen, um ihre Schutzmaßnahmen darzustellen. Mit dem Kritis-Dachgesetz setzt Deutschland eine EU-Richtlinie aus dem Jahr 2023 um.

"Mit dem KRITIS-Dachgesetz machen wir Deutschland widerstandsfähiger gegen Krisen und Angriffe. Wir schaffen dafür einheitliche Mindeststandards, Risikoanalysen und ein Störungsmonitoring", erklärte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU). "Unser Ziel ist klar: Die Abwehrfähigkeit und Resilienz unserer kritischen Infrastrukturen muss gehärtet werden."

Der Grünen-Politiker Konstantin von Notz warf Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) vor, "aus parteitaktischen Überlegungen" dem Ampel-Gesetz seinerzeit nicht zugestimmt zu haben. "Diese staatspolitisch unverantwortliche Verweigerungshaltung hat dazu geführt, dass eklatante Sicherheitslücken bis heute nicht geschlossen wurden."

Das neue Gesetz leiste nun nicht mehr, "was dringend notwendig wäre, nämlich eine Vereinheitlichung des Schutzes physischer und digitaler Kritis sowie die kohärente Umsetzung der beiden EU-Vorlagen", bemängelte der Vize-Vorsitzende seiner Fraktion.

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft nannte das Gesetz hingegen einen "wichtigen Schritt zur Stärkung der Resilienz kritischer Infrastrukturen". Betreiber bräuchten nun "schnellstmöglich Rechts- und Investitionssicherheit, damit sie den Schutz ihrer Anlagen weiterhin bestmöglich vorausschauend gewährleisten können", erklärte BDEW-Vorsitzende Kerstin Andreae.