Das Schauspiel könnte scheußlicher kaum sein, doch das Volk von Paris genießt es in vollen Zügen. Auf der Place de Grève, direkt vor dem noch nicht ganz fertig gebauten Renaissance-Rathaus im Herzen der Hauptstadt, wird an diesem 27. Mai 1610 François Ravaillac hingerichtet. Der 32-Jährige ist ein religiöser Fanatiker. Vor zwei Wochen hat er Heinrich IV. ermordet, mit zwei Messerstichen in der königlichen Kutsche. Und auf Königsmord, das schlimmste aller Verbrechen, soll nun die schlimmste aller Strafen folgen: Vierteilung!

Die erregte Menge weiß, dass die Prozedur sich nicht allein auf das In-Stücke-Reißen des Verurteilten beschränkt. Das wäre viel zu einfach. Die Vollstreckungsschrift liest sich denn auch wie ein Programmheft: Nach ausgiebiger Folter – anfangs leider Gottes im Gefängnis, wo das Volk nicht zuschauen darf – wird Ravaillac "nackt, im Hemde, eine brennende Kerze, zwei Pfund im Gewicht, in den Händen haltend", in einer "Armesünderkarre" vors Haupttor der Notre-Dame-Kathedrale geschafft. Um im Antlitz Gottes, der Heiligen Jungfrau und zahlloser Schaulustiger die "Ehrenbuße" zu tun.

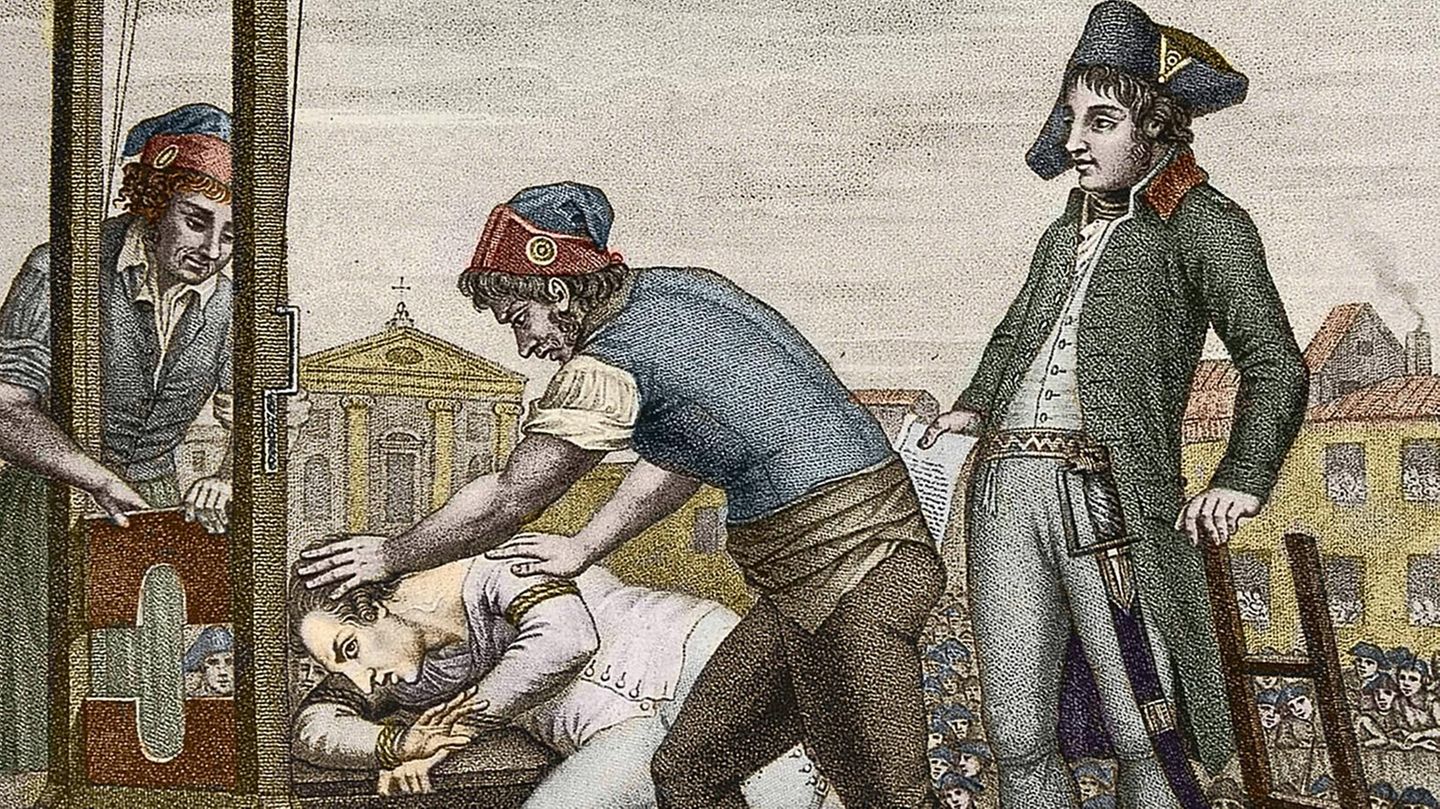

Dann geht es weiter zum Hauptteil der Veranstaltung, zur Place de Grève! Dort steht das Schafott. Das Wort ist abgeleitet von "chafaut", altfranzösisch für "Schaubühne". Ein treffender Ausdruck. Denn was dem Verurteilten da oben auf dem Holzgerüst angetan werden soll, kann unten ein jeder gut mitverfolgen: "mit Zangen gekniffen an den Brustwarzen, Armen, Schenkeln und Waden; dass darauf seine rechte Hand, in der er das Messer halten muss, mit welchem er besagten Königsmord begangen, verbrannt werde in Schwefelfeuer, und auf die Stellen, wo er gezwickt worden, geschmolzenes Blei geträufelt werde, auch siedendes Öl und brennendes Pech, desgleichen Wachs und Schwefel zusammengerührt."

Die Kunst des Henkers, assistiert von einigen Handlangern, besteht darin, den Gemarterten möglichst lange am Leben zu halten. Erst ganz am Schluss solle sein Körper "zerrissen und geteilt werden durch vier Pferde; seine Glieder und sein Leib aber vom Feuer verzehrt, zu Asche verbrannt und in die Winde verstreuet". So hat es das Parlament beschlossen.

Hinrichtungen als Spektakel fürs Volk

Ravaillacs Exekution wird den Parisern in bester Erinnerung bleiben. Denn der Sterbende selbst bezieht das Publikum mit ein in die Hinrichtung. Mit brechender Stimme fragt er den Gerichtsschreiber, ob das Volk wohl das Marienlied "Salve Regina" singen könne, und die Menge stimmt großzügig ein. Da Ravaillacs Körper robuster ist als erwartet, erweisen sich vier Pferdestärken als unzureichend. Erst als der Henker die Sehnen in Armen und Beinen zerschneidet, gelingt die Vierteilung. Das Ende des Spektakels beschreibt ein Zeitzeuge so: "Die hysterische Menge verbreitete seine Körperteile in der Stadt. Der Rest des Körpers wurde verbrannt und die Asche im Winde zerstreut."

Wie ist es möglich, dass eine für ihr Raffinement berühmte Stadt in eine derartige Barbarei verfällt? Und dass einer ihrer schönsten Plätze ein halbes Jahrtausend lang auch ihr schlimmster Schandfleck ist? Die erste Hinrichtung auf der Place de Grève, die Verbrennung einer Häretikerin, geht auf das Jahr 1310 zurück, die letzte, die Enthauptung eines Mörders, findet 1830 statt. Danach wird zwar weiter guillotiniert, aber nicht mehr im Stadtzentrum, sondern außerhalb in den Vororten. Und ganz zuletzt, Mitte der 1970er-Jahre, nur noch in Innenhöfen von Gefängnissen – so, als schämte sich die Justiz inzwischen ihrer Tötungsmaschinerie.

Warum aber zunächst ausgerechnet an der schönen Place de Grève? Das Wort "grève" bezeichnet ursprünglich einen Strand aus Kies, in diesem Falle das flache Seine-Ufer vor dem Pariser Rathaus im Zentrum der Stadt. Der Ort ist hervorragend geeignet, um dort mit Lastkähnen anzulegen und Weizen, Wein, Holz und Kohle zu entladen.

Aus diesem Grund bestimmt Ludwig der Junge, ein König im 12. Jahrhundert, auf Antrag vermögender Händler, der Platz solle künftig von jeglicher Bebauung ausgenommen sein. Fortan finden hier auch offizielle Zeremonien statt, Volksfeste und Feuerwerke. Und da keine "fête populaire" populärer sein könnte als das Public Viewing eines in unsäglichen Qualen vernichteten Lebens, werden hier schließlich auch Hinrichtungen veranstaltet. Nicht zuletzt aus praktischen Gründen, möchte man meinen. Findet doch die erste Exekution auf einem Scheiterhaufen statt – wie gesagt, an der Place de Grève legten auch die Holzhändler an.