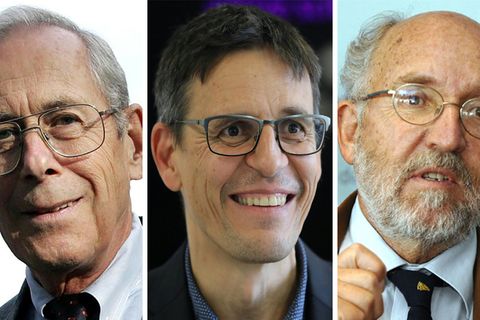

Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr an den in Deutschland forschenden Ferenc Krausz, Pierre Agostini in den USA sowie die Französin Anne L'Huillier für Experimente, die der Menschheit neue Instrumente zur Erforschung von Vorgängen in Atomen und Molekülen gaben. Das teilte die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Dienstag in Stockholm mit.

Ferenc Krausz forscht als Direktor am Max-Planck-Institut für Quantenoptik (MPQ) in Garching bei München sowie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Anne L’Huillier arbeitet an der Universität Lund (Schweden) und Pierre Agostini an der Ohio State University.

Die drei Forschenden hätten einen Weg aufgezeigt, extrem kurze Lichtpulse zu erzeugen, mit denen sich die schnellen Prozesse messen lassen, in denen sich Elektronen bewegen oder Energie ändern, hieß es vom Nobelkomitee. Die Beiträge der Preisträger haben die Untersuchung von Prozessen ermöglicht, die so schnell ablaufen, dass sie zuvor nicht verfolgt werden konnten.

Schnelllebige Ereignisse gehen in der Wahrnehmung des Menschen ineinander über - so wie ein Film, der aus Standbildern besteht, als kontinuierliche Bewegung wahrgenommen wird, hieß es zur Erklärung. "Wenn wir wirklich kurze Ereignisse untersuchen wollen, brauchen wir eine spezielle Technologie." In der Welt der Elektronen fänden Veränderungen in wenigen Zehntel Attosekunden statt, so das Komitee. "Eine Attosekunde ist so kurz, dass es in einer Sekunde so viele davon gibt, wie es Sekunden seit der Entstehung des Universums gibt." Die Experimente der Preisträger hätten Lichtpulse erzeugt, die so kurz sind, dass sie in Attosekunden gemessen werden. Damit hätten sie gezeigt, dass diese Pulse genutzt werden können, um Bilder von Vorgängen in Atomen und Molekülen zu liefern.

Nobelpreis für Physik mit 950.000 Euro dotiert

Die bedeutendste Auszeichnung für Physiker ist in diesem Jahr mit insgesamt elf Millionen Kronen (rund 950.000 Euro) dotiert.

Seit der ersten Vergabe im Jahr 1901 haben bislang 4 Forscherinnen und 217 Forscher den Physik-Nobelpreis erhalten - einer davon, der US-Amerikaner John Bardeen, sogar zweimal.

Am Montag war der Nobelpreis für Medizin der in Ungarn geborenen Biochemikerin Katalin Karikó und dem US-Immunologen Drew Weissman zugesprochen worden. Sie hatten grundlegende Arbeiten zur Entwicklung der mRNA-Impfstoffe gegen Corona geleistet, wie es in der Begründung des Karolinska-Instituts in Stockholm heißt.

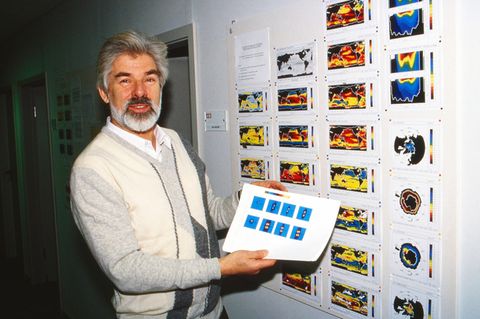

Im vergangenen Jahr hatten drei Quantenforscher den Physik-Preis erhalten. Der Österreicher Anton Zeilinger, der Franzose Alain Aspect und der US-Amerikaner John Clauser haben nach Akademie-Angaben mit ihren Experimenten den Grundstein für eine neue Ära der Quantentechnologie gelegt. Sie hätten bahnbrechende Experimente mit verschränkten Quantenzuständen durchgeführt, bei denen sich zwei Teilchen wie eine Einheit verhalten - selbst wenn sie getrennt und weit voneinander entfernt sind.

Am Mittwoch werden die Träger des Chemie-Nobelpreises verkündet. Am Donnerstag und Freitag folgen die Bekanntgaben für den Literatur- und den Friedens-Nobelpreis. Der Reigen endet am kommenden Montag mit dem von der schwedischen Reichsbank gestifteten Wirtschafts-Nobelpreis.

Die feierliche Überreichung der Auszeichnungen findet traditionsgemäß am 10. Dezember statt, dem Todestag des Preisstifters Alfred Nobel.