Eines haben die Entdeckungen gemeinsam, die in diesem Jahr mit dem Physik-Nobelpreis ausgezeichnet wurden. Nachweisbar sind sie jeweils nur indirekt. Für die geheimnisvolle Dunkle Materie und die ebenso mysteriöse Dunkle Energie gilt das sowieso. Beide nehmen zusammen sagenhafte 95 Prozent des uns bekannten Universums ein, daran lassen die physikalischen Gesetze keinen Zweifel. Sehen können wir davon aber nichts. Dass wir dennoch davon wissen, ist das Werk des Preisträgers James Peebles. Peebles, 84, ist ein kanadisch-amerikanischer Kosmologe. Er erhält 50 Prozent des mit 830.000 Dollar (neun Millionen Schwedische Kronen) dotierten Preises.

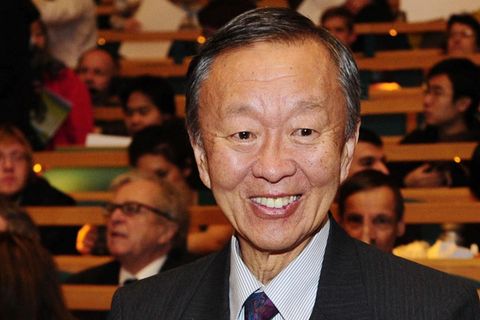

Zu den restlichen nur fünf Prozent des Universums zählen unter anderem Planeten wie wir sie aus unserem Sonnensystem kennen: (feste) Materie. Doch da Planeten selbst nicht leuchten, können auch sie nur indirekt gefunden werden. Sie verraten sich unter anderem durch ihre Schwerkraft, die für winzige Verzerrungen an jener Sonne sorgen, die sie umkreisen. Der erste so entdeckte Planet ist unter Astronomen und Astro-Fans ein Star. Sein Name: "51 Pegasi b". Durch dessen Entdeckung wurde im Grunde erstmals zweifelsfrei belegt, dass unser Sonnensystem nicht das einzige dieser Art in den unendlichen Weiten ist. Für diese Erkenntnis und ihre Entdeckung erhielten die legendären Pioniere der Planetenjagd, Michel Mayor, 77, und Didier Queloz, 53, nun gemeinsam die zweite Hälfte des diesjährigen Nobelpreises für Physik.

Jagd auf Exoplaneten neuer Zweig der Astronomie

Die Entdeckung des ersten Exoplaneten, der um einen sonnenähnlichen Stern kreist, gelang den beiden Schweizern von der Universität Genf im Jahr 1995 mit Hilfe der sogenannten Radialgeschwindigkeitsmethode. Diese ermöglicht, die kaum messbaren Verzerrungen, die ein Planet durch die Schwerkraft während eines Umlaufs an einem Stern erzeugt, zu registrieren. Dadurch sind auch Rückschlüsse auf Größe und Masse des am Stern "zerrenden" Himmelskörpers möglich. Es war der Startschuss für eine ganze Reihe solcher Nachweise. "Die Entdeckung hat einen neuen Zweig in der Astronomie begründet", sagt Mathias Zechmeister vom Institut für Astrophysik der Universität Göttingen. Mittlerweile kennen Forscher mehr als 4100 Exoplaneten. Es ist auch die Suche nach einer "zweiten Erde", die die Planetenjäger antreibt.

Der von Mayor und Queloz entdeckte Himmelskörper ist 50 Lichtjahre von der Erde entfernt. Der Gasriese von knapp der halben Masse des Jupiters braucht nur vier Tage, um seinen Stern zu umkreisen. Die Erde braucht mit einem Jahr vergleichsweise lange. Im Jahr 2015 bekam "51 Pegasi b" von der Internationalen Astronomischen Union in einem Namenswettbewerb den Namen Dimidium.

Vom "Echo des Urknalls" zur Dunklen Materie

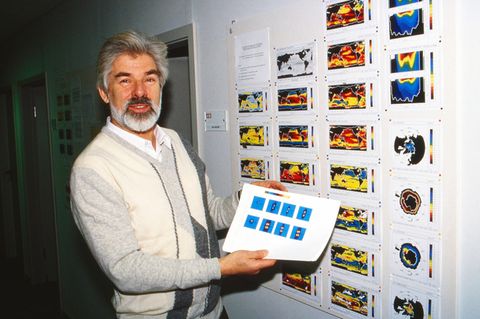

Peebles Arbeiten wiederum lieferten die Grundlage für unser Verständnis der Entwicklung des Universums vom Urknall bis heute, hieß es vom Nobelpreiskomitee. "Praktisch hinter allen Ideen zum Aufbau des Universums auf großen Skalen steckt James Peebles", sagt Matthias Steinmetz vom Leibniz-Institut für Astrophysik in Potsdam.

Mitte der 1960er Jahre konnte nicht zuletzt mit Hilfe der theoretischen Arbeiten von Peebles erstmals die sogenannte Hintergrundstrahlung nachgewiesen werden. Diese Strahlung ist kurz nach dem Urknall entstanden und liegt heute im Mikrowellenbereich. Sie durchzieht das gesamte Universum. Ein Durchbruch gelang, als Peebles von der US-amerikanischen Universität Princeton erkannte, dass dieses "Echo des Urknalls" Informationen darüber enthält, wie viel Materie im Urknall entstanden sein muss.

Himmelskörper würden schneller auseinanderdriften

Schon in den 1930er Jahren hatten Forscher aus den Beobachtungen von Galaxien geschlossen, dass es neben der sichtbaren Materie noch mehr geben muss: die sogenannte Dunkle Materie. Der Grund: Bestünde das Universum nur aus der für uns sicht- und/oder messbaren Materie müssten Planeten, Sterne, Galaxien, planetare Nebel und alle anderen Himmelsobjekte mit viel größerer Geschwindigkeit auseinanderdriften als sie es jetzt in unserem sich ausdehnenden Universum tun. Die Zusammensetzung der Dunkeln Materie blieb aber lange Zeit unklar.

Peebles brachte 1982 die Theorie auf, dass Dunkle Materie aus noch unentdeckten schweren, langsamen Teilchen besteht. Diese Partikel machen Berechnungen zufolge 26 Prozent des Kosmos aus. Fünf Prozent bestehen aus Materie wie wir sie kennen. Fehlen noch 69 Prozent. Für sie haben Forscher den Begriff Dunkle Energie geprägt - auch an diesem Konzept war Peebles entscheidend beteiligt.

Physik-Nobelpreis: Bisher 28 deutsche Preisträger

Seit der ersten Vergabe im Jahr 1901 haben 209 Forscher den Physik-Nobelpreis erhalten, darunter drei Frauen. Der US-Amerikaner John Bardeen bekam ihn zweimal. Im vergangenen Jahr hatten Arthur Ashkin (USA), Gérard Mourou (Frankreich) und Donna Strickland (Kanada) den Nobelpreis für Physik für die Entwicklung hochpräziser Werkzeuge aus Licht bekommen. Aus Deutschland kamen bisher 28 Physik-Preisträger - darunter so große Namen wie Wilhelm Conrad Röntgen (1901), Max Planck (1918), Albert Einstein (1921) oder Werner Heisenberg (1932). Der vorerst letzte deutsche Preisträger ist Peter Grünberg, der 2007 für die Entdeckung des Riesenmagnetwiderstands (GMR) ausgezeichnet wurde, der entscheidend für die Funktion von Computer-Festplatten ist.