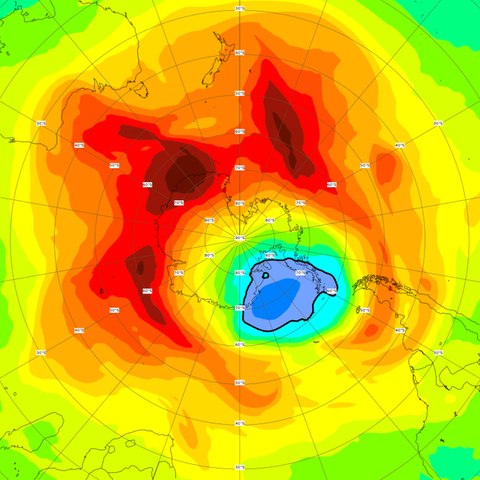

Die Freude im vergangenen November war groß: Wie die europäische Weltraumfahrtorganisation Esa damals mitteilte, hatte sich das Ozonloch über der Antarktis im Jahr 2019 so klein wie seit rund 30 Jahren nicht mehr gezeigt. Die maximale Ausdehnung betrug demnach rund zehn Millionen Quadratkilometer – etwas weniger als die Hälfte, die das Ozonloch normalerweise in den letzten Jahrzehnten erreicht hatte.

Für so manchen Kritiker von Maßnahmen gegen den Klimawandel ein gefundenes Fressen: Wenn die Menschheit das Problem mit dem Ozonloch so schnell hinbekommen hat, dann müsste das doch auch im Fall der Erderwärmung möglich sein, so ein Argument. Doch ist dieser Optimismus auch berechtigt?

Behauptung

Das Ozonloch ist wieder verschwunden – so wird es auch mit dem Klimawandel sein.

Bewertung

Der Klimawandel hat ein deutlich größeres Ausmaß. Zudem sind Kohle, Öl und Gas für den Menschen viel bedeutender als die Ozon-Zerstörer FCKW.

Fakten zur Erderwärmung

Wir haben ein Problem, ein riesiges Problem! Das wurde Mitte der 1980er Jahre klar, als neue Messverfahren große Verluste der Ozonschicht über der Antarktis bewiesen. Die Schicht in 15 bis 30 Kilometern Höhe ist für den Menschen so wichtig, weil sie die gefährlichen UV-Strahlen der Sonne abblockt.

Die Ozon-Zerstörer waren damals bereits bekannt und eingrenzbar: Fluorchlorkohlenwasserstoffe, kurz: FCKW. Sie steckten beispielsweise in Kühlschränken, Spraydosen und Feuerlöschern. Das Problem war konkret und äußerst dringend. So einigten sich viele Staaten erstaunlich schnell auf ein Übereinkommen zum Schutz der Ozonschicht, dem Montrealer Protokoll von 1987, das zum schrittweisen Verbot der FCKW führte. Inzwischen erholt sich die Ozonschicht langsam.

"Das Ozonloch ist ein perfektes Beispiel dafür, dass wissenschaftliche Beweise zu einem maßgeblichen Politikwechsel und anschließenden Änderungen des menschlichen Verhaltens geführt haben", sagt der Leiter des Erdbeobachtungs-Programms der Europäischen Raumfahrtagentur Esa, Josef Aschbacher. "Dieses Beispiel soll als Inspiration für den Klimawandel dienen."

Verbot von chemischen Stoffen macht die Erde nicht (wieder) kälter

Inspiration – die benötigt der Kampf gegen den Klimawandel. Aber vergleichbar sind die beiden Probleme nicht. Das zeigt sich schon an den Folgen der Forscher-Mahnungen: Die erste wissenschaftliche Internationale Klimakonferenz tagte bereits 1979 in Genf - doch die Treibhausgase steigen immer noch an. Die Erwärmung der Erde ist nicht schlicht dadurch zu bekämpfen, dass man eine Gruppe von chemischen Stoffen verbietet, die man durch andere ersetzen kann.

Im Fall der Erderwärmung sind viel weitreichendere Änderungen notwendig, die unser Leben stark verändern können. Kohle, Öl und Gas, bei deren Verbrennung Kohlendioxid (CO2) frei wird, sind derzeit noch wichtige Grundlagen für unser Leben mit Strom, Heizung, Industrie und Verkehr. In vielen Bereichen gibt es keine günstigen Ersatzstoffe. Auch die intensiv betriebene Landwirtschaft und die Vernichtung von Waldflächen setzen Treibhausgase frei.

Treibhausgase wie CO2, Methan (CH4) und Lachgas (N2O) führen dazu, dass die vom Boden abgegebene Wärmestrahlung aufgehalten wird und nicht ins Weltall entweicht. Grundsätzlich verdanken wir diesem Effekt Temperaturen, die das Leben auf der Erde ermöglichen. Durch die Nutzung von fossilen Brennstoffen und industrielle Prozesse ist etwa die Konzentration von CO2 in der Atmosphäre allerdings um rund 45 Prozent gestiegen, so dass der natürliche Erwärmungseffekt verstärkt wird.

Empfindliche Reaktion schon bei kleinen Schwankungen

Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) analysierte mithilfe von Computersimulationen den CO2-Gehalt in der Vergangenheit. Heute ist demnach mehr CO2 in der Atmosphäre als wahrscheinlich je zuvor in den letzten drei Millionen Jahren. "Unsere Untersuchungen sind dabei nicht nur Simulationen: Wir haben unsere Ergebnisse mit Daten aus Proben aus der Tiefsee verglichen, und sie stimmen gut überein", sagt Matteo Willeit vom PIK.

Man habe nachweisen können, dass die Veränderungen des CO2-Gehalts eine treibende Kraft bei den Eiszeiten gewesen sei - gemeinsam mit den damaligen Schwankungen der Erdbahn um die Sonne. Willeit erklärt: "Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass das Erdsystem schon bei relativ kleinen Schwankungen des atmosphärischen CO2 empfindlich reagiert. So faszinierend das ist, so beunruhigend ist es auch."

*Dieser Artikel ist erstmals am 29. November 2019 auf stern.de erschienen, Anm. der Redaktion.