Die blanken Zahlen, sie sprechen eben keine klare Sprache, ganz egal, aus welchem Land sie stammen, ganz gleich, wie präzise sie sind.

Was nützt es schon zu wissen, dass irgendwo in den Schweizer Alpen an einem Tag im August des vergangenen Jahres binnen einer knappen Stunde an die 100 Millimeter Regen auf den Quadratmeter gefallen sind? Oder was kann man anfangen mit dem Hinweis, in den Marschgebieten von Euphrat und Tigris im südlichen Irak verdunsteten bei Sommertemperaturen oberhalb von 50 Grad pro Sekunde 75 Kubikmeter Wasser – dass also 75.000 Liter weniger da sind, mit jedem Zittern des Sekundenzeigers? Was hat man von der Information, dass sich auf der Hochebene der Mongolei die mittlere Temperatur im Lauf der vergangenen Jahrzehnte doppelt so stark erhöht hat wie im globalen Durchschnitt?

Beunruhigend wirken diese Zahlen zwar. Doch eben das hilft ja nicht weiter.

Man muss den Betroffenenen ins Gesicht schauen

Wirklich nah kommt man der dramatischen Wirklichkeit auf unserem sich immer schneller erwärmenden Planeten erst, wenn man denen ins Gesicht blickt, die aus eigener Erfahrung berichten können, was es heißt, wenn Dürren oder Küstenerosion, Stürme oder Feuersbrünste die eigene Existenz entwurzeln.

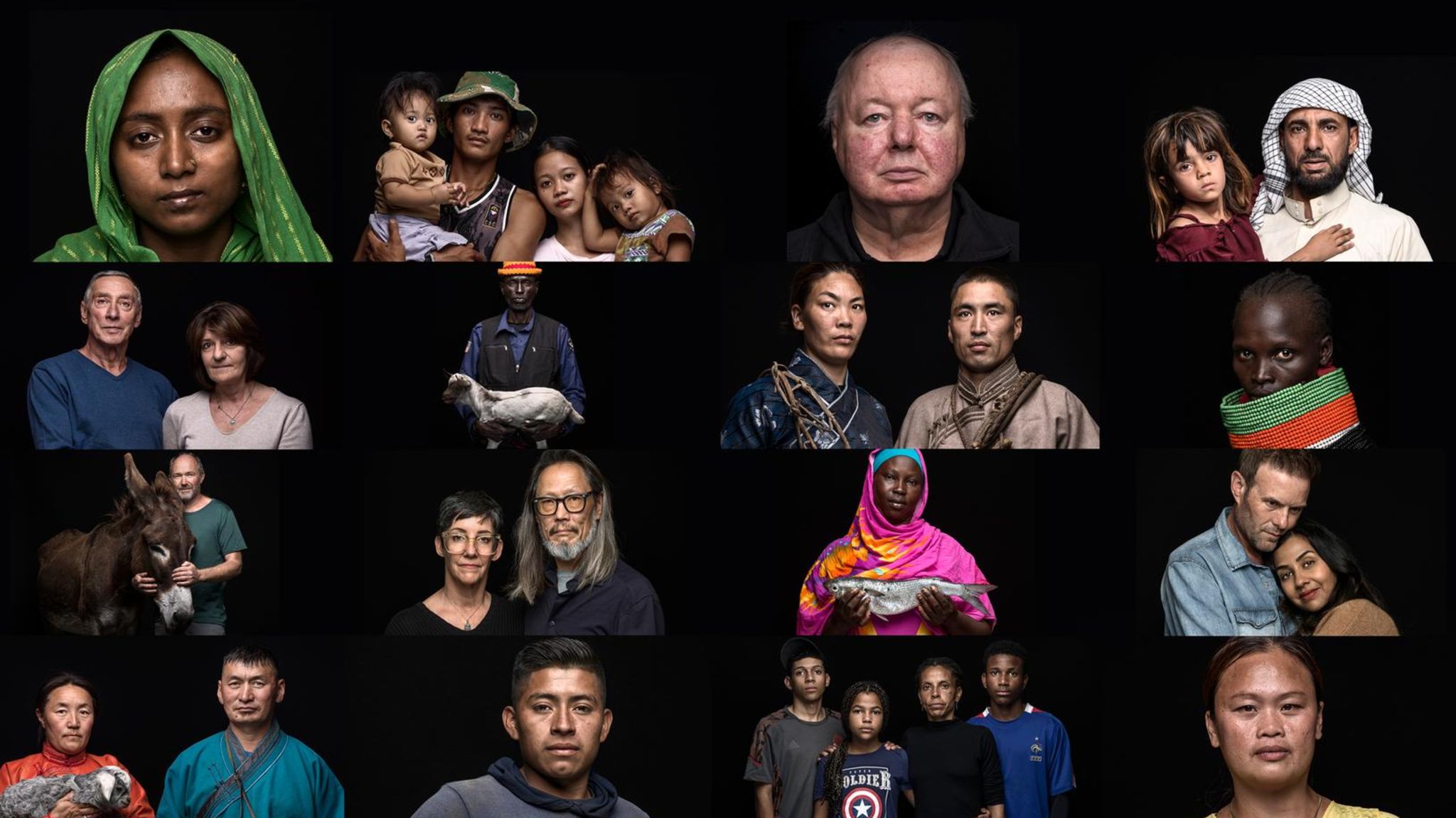

Jahr für Jahr verlieren weltweit um die 20 Millionen Menschen ihre Wohnung und oft auch ihre Lebensgrundlage, weil Wetterextreme ein "weiter so" unmöglich machen. Immer öfter auch ganz in unserer Nähe. Das Schweizer Fotografenpaar Monika Fischer und Mathias Braschler ist 18 Monate lang quer durch die Welt gereist und hat in zwölf Ländern auf fünf Kontinenten, teils in Begleitung des stern, solche Menschen aufgesucht, um ihre Geschichten zu dokumentieren.

Und die haben uns viel zu sagen.

Diese Geschichten der Dokumentation "Displaced" zeigen: Die Klimakrise hat viele Facetten. Am einen Ort schlägt sie über Nacht als scheinbar plötzliche Katastrophe zu. Anderswo nimmt sie Menschen schleichend über Monate oder Jahre, was sie zum Leben brauchen. Dabei sind es selten die neuen Wetterextreme allein, die Menschen ihre Heimat rauben. Misswirtschaft, Konflikte, Korruption: Solche Faktoren sind oft mit im Spiel, gerade in krisengebeutelten Ländern wie dem Irak. Vielerorts verstärkt die Klimakrise andere Missstände – bis zur Unerträglichkeit.

Besonders aber zeigen die Bilder: Gleich in welchem Land, egal, ob arm oder wohlhabend – die Klimakrise betrifft alle. "Wir verursachen den Klimawandel. Aber wir werden auch selbst zu Opfern des Klimawandels", sagt Mathias Braschler. "Er kommt immer näher."

Mancherorts begegnen die Menschen dem Klimawandel mit Voraussicht

In der Schweiz, wo die Fotografen leben, sind Geschichten wie die von Bruno Lötscher aus Brienz längst kein Einzelfall mehr. Diesen Sommer hat im Kanton Wallis ein anderer Bergsturz ein ganzes Dorf ausradiert. Längst gibt es eine breite Diskussion, ob manche Alpentäler dauerhaft geräumt werden sollten – weil häufiger auftretender Starkregen und Gletscherschmelze menschliche Ansiedlung dort zu gefährlich machen.

In Brienz hatten sie in weiser Voraussicht Jahre vor der Katastrophe oberhalb des Orts einen Geschiebesammler gebaut: ein riesiges Auffangbecken, mit Mauern aus meterdickem Beton. Fassungsvermögen: 12.000 Kubikmeter. Doch als in der Augustnacht 2024 die Wassermassen Gestein und Schlamm zu Tal trieben, war der binnen Minuten vollgelaufen. Dann drückten nochmal 50.000 Kubikmeter Geröll ungebremst ins Dorf.

Wie viele von uns wird es treffen? Das kann die Wissenschaft nicht seriös vorhersagen. Schätzungen der Vereinten Nationen zufolge könnten allein durch Küstenerosion infolge von häufigeren Stürmen und steigendem Meeresspiegel wie etwa im Senegal oder auf den Philippinen bis Mitte des Jahrhunderts 200 Millionen Menschen heimatlos werden.

Die Menschen, die das Fotografen-Paar Braschler/Fischer portraitiert hat, sie sind Vorboten der Welt jenseits von 1,5 Grad Erwärmung, auf die wir immer noch fast ungebremst zusteuern.

Krieg scheint ein größeres Problem als die Klimakrise

Nur: Haben wir nicht genug aktuelle, drängendere Probleme? In Europa tobt seit bald vier Jahren Krieg, im Nahen Osten seit über zweien. "Wenn Krieg herrscht", sagt der ehemalige Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, "kommt man mit dem Kampf gegen den Klimawandel nicht weiter."

Wie der Report "Die Heimatlosen" entstand

Ihr mobiles Fotostudio bauen die Schweizer Fotografen Monika Fischer und Mathias Braschler dort auf, wo die Protagonisten sind. Mal in einer mongolischen Jurte, mal in einer Lehmhütte im Irak oder, wie hier, im kenianischen Busch. Der neutrale Hintergrund gehört zum Konzept. "Wir wollen zeigen: Es sind alle gleich", sagt Fischer. Die "Displaced"-Dokumentation wurde vom UN-Welternährungsprogramm (WFP) und der Internationalen Organisation für Migration (IOM) unterstützt. stern-Autor Steffen Gassel begleitete die Recherchen in Deutschland, der Schweiz und im Irak. Alle Fotos, Videos und Texte des exklusiven stern-Reports finden Sie auf dieser Sonderseite.

Die Gegenwart scheint ihm recht zu geben. Im September 2019, vor Pandemie und Putin-Invasion, als die Welt verglichen mit heute noch in Ordnung schien, da brachte die "Fridays-for-Future"-Bewegung 1,4 Millionen Menschen in Deutschland zum Klimaprotest auf die Straße. An 575 Orten. An einem einzigen Tag. Neulich haben sie das wieder versucht. Es kamen nur noch 50.000.

Und das ist ja nicht alles. Im Weißen Haus sitzt ein Mann, der solche Sätze sagt: "Der Kampf gegen den Klimawandel ist der größte Betrug, der jemals auf der Welt begangen wurde." Aus Angst, den guten Willen der Schutzmacht USA zu verlieren, hat die EU einen Deal mit ihm gemacht. Für 750 Milliarden Euro will Europa in den kommenden Jahren den USA fossile Rohstoffe abkaufen. Wohl auch für die Gaskraftwerke, die die deutsche Wirtschaftsministerin Katharina Reiche plant, während Kanzler Friedrich Merz am Verbrenner-Verbot ab 2035 sägt.

"Einander Urlaubsflüge madig zu machen, hilft nicht weiter"

Ist also alles hoffnungslos, weil man einfach nichts tun kann? Ist Klimaschutz allen Warnungen zum Trotz eben doch ein Verlustgeschäft, das wir uns nicht leisten können?

Nein, sagt Friederike Otto, Professorin am Londoner Imperial College und die wohl profilierteste deutsche Extremwetter-Forscherin. Ihre Botschaft: Wir müssen die Perspektive wechseln. "Der Klimawandel", schreibt sie in ihrem neuesten Buch, "ist keine Katastrophe, wegen der wir den Kopf in den Sand stecken müssten, sondern Anlass, gemeinsam die Dinge zu ändern." Wir dürfen uns, sagt Otto, nicht weiter in Untergangsszenarien suhlen. Auch, einander Urlaubsflüge madig zu machen, hilft nicht weiter. Vielmehr gehe es darum, den Klimawandel statt als Bedrohung, als Chance zu begreifen, für einen Aufbruch zu mehr Gemeinsamkeit. Und zu einem neuen Nachdenken darüber, was das eigentlich sein soll: Wohlstand und ein gutes Leben.

Damit das klappt, sagt Otto, brauchen wir andere Geschichten vom Klimawandel. Solche, die die Gefahren zeigen, sicher – die aber auch Mut machen statt nur Angst. Die zeigen: Für die allermeisten Menschen würden sinnvolle Maßnahmen keinen Verlust bedeuten, sondern "höhere Lebensqualität, mehr Gesundheit, mehr Freiheit, bessere Häuser, mehr Schmetterlinge und Bienen."

Klingt verrückt?

Pessimisten können jetzt denken: Erst durch Schaden wird der Mensch klug.

Andererseits: Wenn diese Menschen, nach allem, was sie durchlitten haben, Mut und Kraft finden, eine lebenswertere Welt zu gestalten – wovon lassen wir bisher Davongekommene uns noch aufhalten?

Dieser Inhalt ist Teil des Projektes "Die Heimatlosen", das die Folgen des Klimawandels dokumentiert. Alle Fotos, Videos und Texte des stern-Reports finden Sie auf dieser Sonderseite.

Fotos und Videos: Mathias Braschler, Monika Fischer

Texte: Steffen Gassel

Digitales Storytelling: Nils Ehrich, Patrick Rösing, Sebastian Jungbluth

Mitarbeit Fotoproduktion und Recherchen: USA – Jane Bittle, Sue Weber, Tasha Guidry, Ron Beiner; BRASILIEN – Manoela Martins, Andre Leao, Isadora Carvalho, Ana Andria; GUATEMALA – Claudia Jo Rios (WFP), Alberto (WFP); ITALIEN – Luisa Brandl; SCHWEIZ – Manuel Marques Pereira (IOM), Cecilia Zerbini (IOM), Chloe Lavau (IOM), Cyril Kammer; PHILIPPINEN – Mitzi Navarro (IOM), Alicia Follosco (IOM), Renmarc, Herlyn Orosca (WFP), Adelaida Escurel; KENIA – Sharif Faisal (IOM), Ali Khandija (IOM), Cynthia Meru (IOM), Madina Gwiye Said (Red Cross); BANGLADESCH – Kun Li (WFP), Tasnim Tabassum (WFP); IRAK – Saif Altatooz (WFP), Suhad Abdelrazzaq, Mohammed Almoumin; MONGOLEI – Munkhtuya Davaajav (IOM), Daniel Sam (IOM), Onon Nyamsuren (IOM); DEUTSCHLAND – Lena von Zabern (WFP), Martin Frick (WFP), Martin Rentsch (WFP)