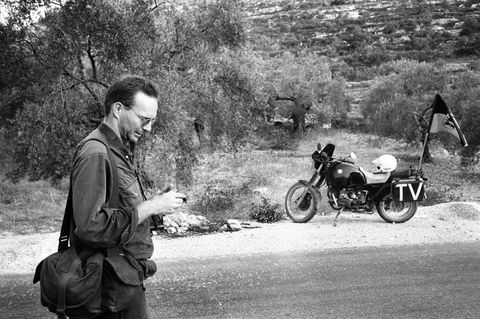

Ali Sami führt Krieg. Das ist nichts Ungewöhnliches dieser Tage in Bagdad, wo Mord die häufigste Todesursache geworden ist und Todesschwadronen mit offenen Gesichtern durch die Straßen ziehen, während Soldaten und Polizisten sich nur mit Ski-Maske nach draußen trauen. Auch Ali Sami wagt Offensiven, muss sich oft zurückziehen, um am nächsten Morgen erneut vorzustoßen. Aber der Krieg, den er jeden Tag aufs Neue führt, ist ungewöhnlich. Sein Ziel: die Rettung des Alltags. Seine Waffen: ein Moped, ein gelber Helm und eine abgewetzte kleine Ledertasche, die er über der linken Schulter trägt. Ali Sami ist Briefträger.

Jeden Morgen außer Freitags

Jeden Morgen außer freitags schiebt er das Moped aus dem Haus im Stadtviertel Schaab im Norden Bagdads. Im Slalom fährt er zur Postverteilstelle, vorbei an Betonbarrikaden, Hügeln verwesenden Unrats, ausgebrannten Autos, nervös hastenden Passanten und - gelegentlich - den Leichen der vergangenen Nacht. Gegen halb neun nimmt er die mit weißer Kordel verschnürten Briefbündel in Empfang, sortiert die Sendungen noch mal, bevor er seine Tour beginnt. Als einer der letzten Briefträger von Bagdad. "Ein wichtiger Beruf", sagt er. "Gerade in einer zivilisierten Welt!" Gerade jetzt, da um ihn herum zugrunde geht, was diese Welt ausmacht. Also macht er weiter.

Dabei müsste er das gar nicht. Er ist 60, seit 30 Jahren Briefträger, er könnte sich pensionieren lassen. Aber das wäre Verrat. Auch wenn Chairallah, seine Frau, fleht, er möge aufhören damit. "Sie werden dich töten. Sie haben schon so viele getötet. Allah karim", Gott ist gütig, aber wie viel Gnade soll er noch gewähren?

Nach 20 Jahren ihren alten Stadtteil verlassen

Im März erst mussten sie ihren alten Stadtteil Adhamija im Nordwesten verlassen, wo Ali 20 Jahre und drei Kriege lang die Briefe ausgetragen hatte. Adhamija ist sunnitisch, Ali ist Schiit, 20 Jahre lang hatte das niemanden gestört. Selbst als nach Saddams Fall die Aufständischen hier ihren Krieg gegen die amerikanischen Truppen begannen, fühlte Ali sich noch sicher unter seinen Nachbarn. Aber als im Februar nach dem Anschlag auf den goldenen Schrein von Samarra die "Messias-Armee" aus den schiitischen Slums Ostbagdads einfiel und wahllos Sunniten niedermachte, wurden die Menschen entblößt bis auf Blut und Glauben. Alles andere, Freundschaften, Vertrauen, Respekt, wich dem Hass und der Angst vor dem Hass der anderen. Ali Sami, seine Frau, seine fünf Söhne, seine sechs Töchter und seine unverheiratete Schwester mussten gehen. Sie fanden ein Haus in Schaab, dessen sunnitische Bewohner in den Westen der Stadt geflohen waren. Die Postverwaltung von Bagdad war froh, dass Ali weiterarbeiten wollte, denn aus Schaab waren wiederum die sunnitischen Briefträger geflohen.

Es ist ruhig Anfang Dezember. Sporadische Schießereien werden aus Dora gemeldet, drei Selbstmordanschläge aus Sadr City, eine Bombe in der Innenstadt, alles abseits von Alis Route. Nur der Parcours um die stinkenden Abfallhalden wird schwieriger, da fast kein Müllkehrer in Bagdad mehr wagt, den Müll zu berühren. Was daran liegt, dass jene sunnitischen Dschihadisten, die gegen amerikanische Truppen kämpfen, ihre Sprengsätze mit Vorliebe im Müll verstecken. Und weil die Kehrer, überdies meist Schiiten, immer wieder Bomben fanden und die Polizei riefen, begann die Jagd: Sie seien Kollaborateure der Ungläubigen, verkündeten die Dschihadisten und erschossen die Straßenkehrer aus fahrenden Autos, zumeist der Marke Opel.

Dass auf ihn geschosssen wurde, ist Monate her

Manchmal muss Ali Sami nun sein Moped schieben. Aber dass auf ihn geschossen wurde, sei schon Monate her, erklärt er beruhigend. Und die Schlacht zwischen zwei Milizen im Herbst, als er sich fünf Stunden lang hinter eine Mauer bei der Kiba-Moschee ducken musste, weil jeder Schritt auf die Straße tödlich gewesen wäre, "die galt ja nicht mir". Auch die zwei Tage im Gefängnis, als eine Bombe vor der Polizeiwache detonierte, an der er gerade vorbeigefahren war, und die Polizisten ihn als Täter verdächtigten: "Nicht so schlimm. Sie haben sich ja sogar entschuldigt."

Ihn zermürbt etwas anderes: dass er jeden Tag mehr Briefe wieder mit zurücknehmen muss. Weil keiner mehr da ist, dem er sie geben kann. Manchmal liegt nur die Straße unter Beschuss, oder irgendeine der neuen Milizen lässt ihn nicht passieren, und Ali kann die Zustellung am nächsten Tag fortsetzen. Aber meist gibt es keinen Empfänger mehr, "und dann schläft er oft die ganze Nacht nicht und isst kaum etwas", sagt Chairallah: "Wir teilen seine Sorgen. Aber besser wäre es, er würde endlich aufhören mit dieser Arbeit!"

Post kommt direkt von Briefträger

Briefkästen gibt es nur wenige in Bagdad, die Post wird dem Empfänger meist direkt übergeben. Ein Briefträger in Bagdad, erklärt Ali Sami stolz, war stets mehr als bloß ein Zusteller. Er brachte die Welt nicht nur, er erklärte sie auch, half bei komplizierten Formularen und las den Analphabeten vor, was ihnen geschrieben worden war. "Einmal brachte ich einer uralten Frau einen Brief von ihrem Mann", erinnert er sich, "der war vor Jahren ins Ausland gegangen und wollte sich nun scheiden lassen. Aber ich habe es nicht übers Herz gebracht, ihr vorzulesen, was wirklich im Brief stand!"

Bringt er heute Post, seien die Menschen oft den Tränen nah. Jedenfalls, sobald sie ihn als Postboten erkannt hätten. Da es höchstens zwei, drei Stunden Strom gibt und die meisten Klingeln nicht funktionieren, hämmert er mit einem kleinen Metallhaken ans Tor, woraufhin die Bewohner oft erst mal mit schreckgeweiteten Augen und schussbereiter Kalaschnikow vor ihm stehen.

Früher war die Postzustellung eine Herausforderung fürs Gedächtnis. Eine Adresse in Bagdad zu finden war auch schon vor dem Krieg kompliziert. Vor allem in den unter Saddam gebauten Vierteln folgen die Hausnummern keinem erkennbaren System: Nach der 17 kommt die 242, dann die 31, manche Gassen springen im Verlauf zwischen zwei Namen hin und her. Die Wirrnis hatte System: Kein Fremder sollte eine Adresse finden können, ohne mindestens dreimal nachgefragt zu haben. Denn unter spätestens drei Nachbarn fand sich verlässlich mindestens ein Spitzel, der den Block-Verantwortlichen der Partei davon unterrichten würde, dass jemand nach Abu XY gefragt habe. So funktionierte die Welt unter Saddam, als hätte George Orwell sie erfunden: nach grotesken Regeln, aber wenigstens nach Regeln. Ali Sami kannte sie, kannte seinen Zustellbezirk und wusste, wer wo zu finden war.

Heute weiss er es nicht mehr. Jeden Monat machen sich Tausende Familien so spurlos wie möglich davon. Sunniten ziehen aus gemischten Vierteln auf die Westseite des Tigris, Schiiten auf die Ostseite, während die Glücklichen, die genug Geld oder ein Visum bekommen haben, in den kurdischen Norden fliehen, nach Syrien, Jordanien, in den Iran oder den Jemen, nur fort. Türen sind verriegelt, an den Mauern hängen Schilder "Zu verkaufen", Nachbarn zucken die Schultern - eines Tages im Morgengrauen habe die Familie ihr Auto beladen und sei verschwunden.

Alles löst sich auf, die alten Regeln gelten nicht mehr. Aber es sind keine neuen entstanden in den dreieinhalb Jahren seit dem Ende des Krieges, der nur die Tore zum nächsten Krieg geöffnet hat. Jeden Tag sterben 50, 100 Menschen in Bagdad, aber niemand bekennt sich, kein Ort ist sicher. Eigentlich ist dies kein Krieg mehr. Es ist schlimmer. In einem Krieg gäbe es Fronten, Uniformen, Regeln. In Bagdad lauert das Grauen unter der Oberfläche des Normalen: auf jedem Markt, jeder Straßenkreuzung, in jeder Schlange vor der Tankstelle, den Orten der Wahl für die beinahe täglichen Selbstmordanschläge, die jählings Dutzende zerfetzen. Dann ist wieder Stille.

Falsche Polizisten erschießen Schiiten

Alles existiert nebeneinander her. In der Regierung koalieren die Führer der größten Milizen, deren Truppen aufeinander schießen. Polizisten fordern Bußgelder fürs Nichtanschnallen, fürs Fahren ohne Kfz-Kennzeichen und fürs Telefonieren im Auto. Falsche Polizisten, meist Sunniten, holen an Straßensperren Schiiten aus dem Auto und erschießen sie. Aber auch echte Polizisten, meist Schiiten, sind als Todesschwadronen unterwegs und entführen die Sunniten ganzer Straßenzüge, Firmenbelegschaften und Ministerien, die später mit abgehackten Köpfen, zerlöchert von Schüssen und Schlagbohrern, auf Müllkippen oder am Straßenrand auftauchen.

Als US-Truppen im Oktober den umkämpften Stadtteil Dora wieder unter ihre Kontrolle bringen wollten und einen neuen, vertrauenswürdigen Polizeichef mitbrachten, fragten verzweifelte Bewohner: Woran sollten sie denn nun jene Polizisten erkennen, die sie beschützen, und jene, die sie umbringen wollen? Oberst Ali Ibrahim Daboun, der neue Polizeikommandeur, gab seine Empfehlung: "Wenn Polizisten vor Ihrer Tür stehen, öffnen sie um Gottes willen nicht - es sei denn, sie werden von einem amerikanischen Soldaten begleitet!"

Die Iraker haben keinen Schutz

Für die Amerikaner gibt es die "Green Zone". Für die Iraker gibt es keinen Schutz, nirgends. Keiner weiß, was ist bloßes Gerücht, was eine tödliche Gefahr? In vollem Ernst erzählt der Briefsortierer in der Verteilstelle von der jüngsten Warnung, die als Gerücht grassiert: dass die Restaurants keinen Salat mehr servieren dürfen, jedenfalls nicht den beliebten aus Tomaten, Gurken, Zwiebeln. So wolle es die neueste Regel der Dschihadisten. Denn Tomaten seien weiblich, Gurken männlich, das Mischen der beiden haram, verboten.

Absurd? "Ja", sagt der Sortierer mit dem Lachen der Verzweiflung, "natürlich." Aber ist das ein Grund zur Beruhigung? Es werden auch Friseure wegen Gesichtsepilation, Grundstücksmakler wegen Handel mit Grundstücken, also mit "Gottes Boden", und Besitzer von Dieselgeneratoren erschossen mit der Begründung, Generatoren seien haram - der Prophet Mohammed habe schließlich auch keinen besessen. Die Frage, ob der Prophet denn eine der allgegenwärtigen Kalaschnikows besessen habe, stellt sich nicht, da Logik ohnehin nicht zählt. Es geht um Macht und darum, sie vorzuführen in der Unterwerfung. Bis Friseure keine Bärte mehr stutzen, Telefonläden keine Klingeltöne mehr verkaufen, weil auch Musik haram sei, und Frauen sich nur noch vollkommen verschleiert wie in Saudi-Arabien auf die Straße trauen.

Weshalb Anfang Oktober neun Beamte im kleinen Postamt von Nafak al-Schurta im Westen der Stadt wortlos niedergemäht wurden, weiß keiner. Aber danach verließen noch einmal Hunderte Briefträger ihre Arbeit, kündigten nicht einmal, sondern blieben einfach weg. Ali Sami hat nicht mehr viele Kollegen, und noch weniger teilen seine Entschlossenheit. "Die halten uns für wahnsinnig", murmelt sein Freund Ahmed Saad, 55, der in Al-Aksa, Bagdads ältestem Postamt, arbeitet. "120 Jahre alt, stammt noch aus der osmanischen Zeit!" Als könnte so viel Geschichte der Wirklichkeit die Stirn bieten.

"Wenn wir den Menschen keine Briefe mehr bringen, wer wird es dann tun?" Er ist sich einig mit Ali Sami, dass sie nichts gegen das Internet haben, das zur wichtigsten Verbindungsader vieler Bagdader zum Rest der Welt geworden ist. "Aber ein Brief", schwärmt er, "das Papier, der Umschlag, die Briefmarke mit dem Stempel. Also", er kramt nach dem passenden Wort, "das ist doch fast etwas Heiliges! Das ist ... Zivilisation, Kultur."

Sie haben beschlossen, weiter zu machen

Ahmed, Ali und die anderen sind entschlossen weiterzumachen. Mit dem Moped sich durchs Inferno zu schlängeln, Briefe zuzustellen und als einzige Konzession an die Gefahr gelegentlich die Ledertasche durch eine Plastiktüte zu ersetzen. Die falle weniger auf.

Es ist keine Blindheit gegenüber dem Grauen. Es ist ihr kleiner, allmorgendlicher Kampf dagegen, der Kampf um die eigene Würde. "Was", fragt Ali, "bliebe von uns, wenn wir auch noch aufgäben?"

Mitarbeit: Zeynab Nadschi, Daud Salman