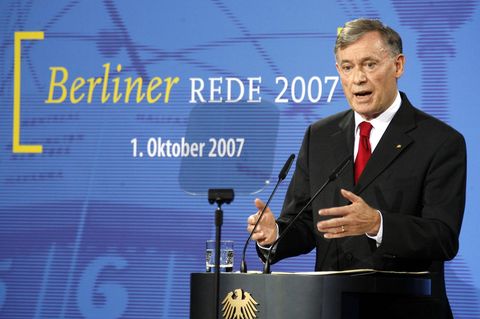

Mit eindringlichen Worten haben führende Politiker aus aller Welt und Überlebende des Holocaust zum 60. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz die Verbrechen in dem größten deutschen Vernichtungslager verurteilt und zu Wachsamkeit in der Zukunft aufgerufen. "Es ist, als ob wir noch immer die Schreie der Toten hören können", sagte der israelische Staatspräsident Mosche Katzav am Donnerstag bei der zentralen Gedenkfeier in Auschwitz. "Wir haben die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass so etwas nicht mehr wieder passiert, und wir Deutschen im besonderen", betonte Bundespräsident Horst Köhler.

Die Warschauerin Alina Dabrowska hätte nie gedacht, dass sie noch einmal nach Birkenau zurückkehren würde. Sie sah dem Tod in der Gaskammer bereits ins Auge - doch den Mördern war das Giftgas Zyklon B ausgegangen. Eine ganze Nacht verbrachte Dabrowska in der Gaskammer, dann erst schickten die Wachen die vor Todesangst fast wahnsinnigen Häftlinge wieder zurück zur Arbeit.

Köhlers besondere Rolle

Horst Köhler war das erste Mal nach Auschwitz gekommen, der Stätte des größten Verbrechens der Menschheit. Wenige Tage vor seiner wichtigen Israelreise nahm der Bundespräsident an den Feierlichkeiten zum 60. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz durch die Rote Armee teil. Ein deutscher Gast ist dabei immer in einer besonderen Rolle, kommt er doch aus dem Land der Täter. Zum 50. Jahrestag der Befreiung im Jahr 1995 war der damalige Bundespräsident Roman Herzog nach Auschwitz gereist.

Diesem Besuch in Auschwitz misst die Mannschaft um Köhler eine ganz besondere Bedeutung bei. Es dürfte wohl das letzte Mal sein, dass ein deutsches Staatsoberhaupt noch mit so einer großen Zahl von Überlebenden zusammentrifft. Bei den Feierlichkeiten war Köhler ein Gast unter vielen, unter ihnen die Staatschefs von Israel, Russland und Frankreich. Ans Rednerpult trat Köhler nicht. "Das ist ein Tag, an dem der Bundespräsident schweigt. Es geht um das Unsagbare. Das ist ein Tag des Zuhörens", heißt es in seiner Umgebung. Wesentlich sei seine Anwesenheit. "Diese Geste ist sehr viel wichtiger."

Buchhalter des Grauens

Im Krematorium des Stammlagers stand Köhler stumm und ergriffen im Gedenken an die Ermordeten. Als der Rundgang schon beendet ist und das Protokoll zur Eile drängt, gibt er einer Bitte der Überlebenden nach. Sie führen ihn in den Block 5. Dort finden sich Habseligkeiten, die die SS-Schergen ihren Opfern abgenommen haben - von den Buchhaltern des Grauens sorgfältig sortiert: Brillen, Bürsten, Geschirr, Prothesen und Koffer, auf denen noch die Namen der Opfer stehen.

In Auschwitz geht es Köhler um die Gesten. An seiner Seite sind Überlebende, unter ihnen Noach Flug, der Präsident des Internationalen Auschwitzkomitees. Zu den Gesten, die nicht direkt mit dem Jahrestag zu tun, aber dennoch eine hohe symbolische Bedeutung haben, gehört, dass inzwischen die Entschädigungszahlungen an die polnischen Zwangs- und Sklavenarbeiter nahezu abgeschlossen sind.

Flug ist einer der noch lebenden 482.000 Polen, die für die Nazis Fronarbeit leisten mussten. Als Entschädigung erhielt er den Höchstbetrag von 15.000 Mark. Mit diesem bitteren Kapitel der deutschen Vergangenheit hat sich Köhlers Staatssekretär Michael Jansen jahrelang beschäftigt. Als Chef der Zwangsarbeiter-Stiftung erwarb sich der jetzige Leiter des Präsidialamtes in Polen hohes Ansehen. Die Entschädigungen, weiß Jansen, haben auch zur Befriedung des schwierigen nachbarlichen Verhältnisses beigetragen - auch wenn sie das Leid und die Verbrechen niemals mildern können.

"Du wirst Auschwitz niemals los"

Ganz frei werden die meisten ehemaligen Häftlinge nicht von der Vergangenheit, meint August Kowalczyk, der sich als junger Mann der polnischen Untergrundbewegung anschloss und als Widerstandskämpfer in Auschwitz Häftling war. "Ich bin Jahre später durch das Lager gegangen und wusste: August, du wirst Auschwitz niemals los." Die Ironie des Schicksals wollte es, dass der Schauspieler nach dem Krieg auf deutsche Schurkenrollen festgelegt war. Regisseure setzten ihn mit Vorliebe ein, um SS- und Gestapo-Offiziere zu spielen.

Ted Lehman, der Tadeusz hieß, ehe er nach dem Krieg in die USA auswanderte, sieht den Holocaust jedoch nicht allein im Grauen von Auschwitz symbolisiert. Er ist mit seiner alten Häftlingskappe zurückgereist, um am Jahrestag der Befreiung seiner in Auschwitz ermordeten Familie zu gedenken. Lehman stammt aus der westpolnischen Kleinstadt Zawiercie. "Die Straßen sind dort noch genauso wie früher", erzählt er. "Die Häuser sehen aus wie damals. Aber es gibt keine Juden mehr. Die einzigen Juden von Zawiercie sind auf dem Friedhof. Das ist die Geschichte des Holocaust."