Am 24. März 2020 verhängte Indiens Premierminister Narendra Modi einen Lockdown und Kontaktbeschränkungen. 1,3 Milliarden Menschen waren von den Maßnahmen betroffen. Sie dienten dem Schutz der Bevölkerung – und gleichzeitig kosteten sie unzähligen das Leben. Wohlhabende und Reiche konnten sich in ihre Anwesen zurückziehen. Für die Mehrheit der indischen Bevölkerung galt das aber nicht. Tagelöhner aus der Gastronomie, dem Bau und dem Transportwesen verloren über Nacht ihre Jobs. Ähnlich erging es zahlreichen Büroarbeitern.

Ein gesicherter Rückzug in die eigenen vier Wände ist für sie bis heute kaum möglich, weil sie oft kein sicheres Zuhause haben. Die Wohnverhältnisse sind prekär. 800 Millionen Inder gelten als arm, viele von ihnen hausen in notdürftigen Wellblechhütten der Mega-Slums um Metropolregionen wie Bombay, Delhi oder Kalkutta – ohne ausreichende Trinkwasserversorgung, Elektrizität oder Müllabfuhr. Ausreichend Abstand halten ist wegen der hohen Bevölkerungsdichte schwierig. Und auch das Homeoffice, in dem laut dem Digitalverband Bitkom etwa 45 Prozent der Deutschen arbeiten, ist in Indien, wie in vielen anderen Staaten, kaum möglich.

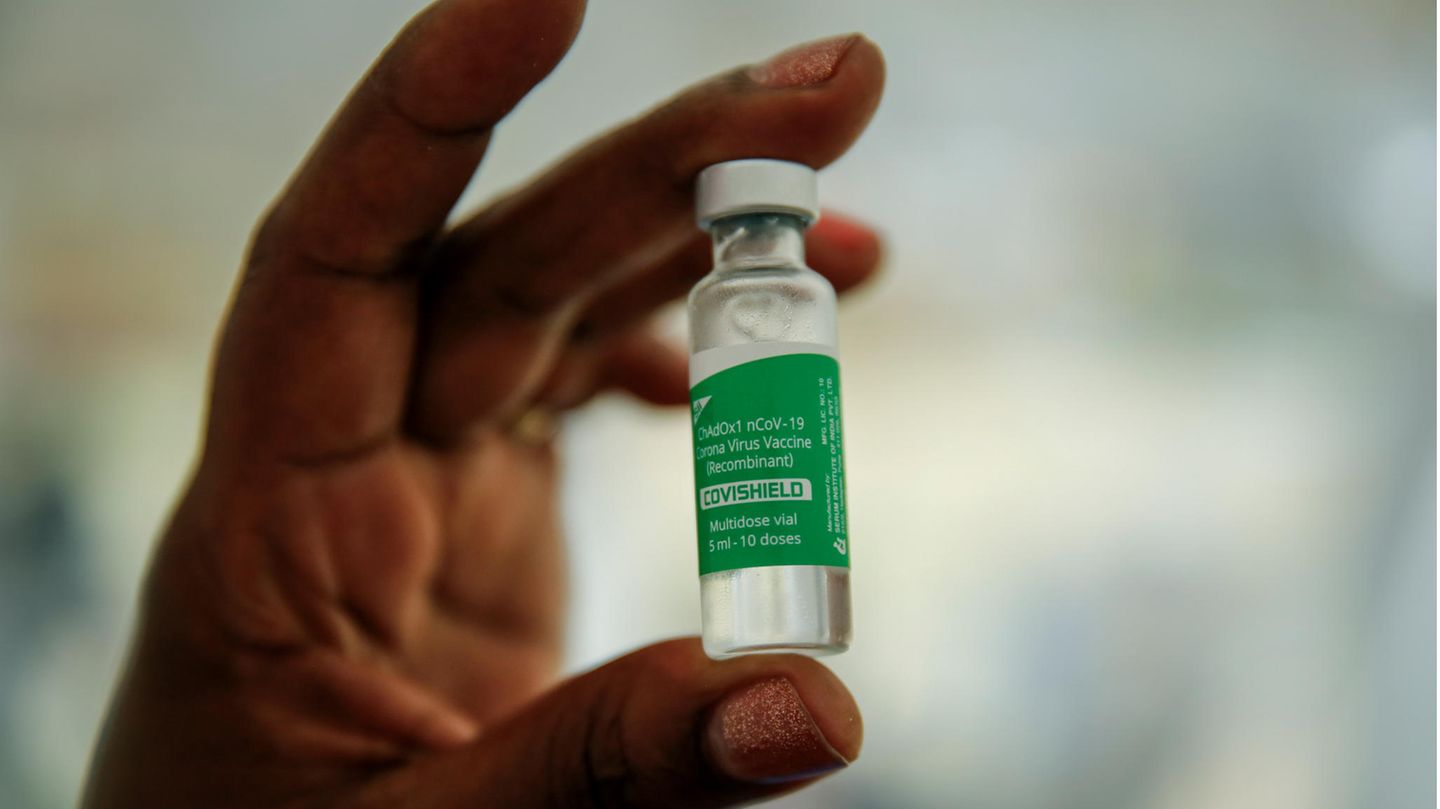

Ein Impfstoff gegen das Coronavirus hat in solchen Ländern einen viel grundlegenderen Stellenwert. Geht es im "Westen" vor allem darum, Freiheiten zurückzugewinnen, so sichert das Vakzin in Entwicklungs- und Schwellenländern Vielen die Existenzgrundlage. Für diese Menschen geht es ums reine Überleben.

Zahlen von "Our World Data" zeigen jedoch, dass zwei Jahre nach Pandemiebeginn immer noch ein drastisches Nord-Süd-Gefälle bei der globalen Impfquote besteht. Weltweit sind knapp 60 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal geimpft. Länder mit niedrigem Einkommen stellen jedoch lediglich knapp neun Prozent der Erstimpfungen. Während also über 90 Prozent der Weltbevölkerung noch nicht einmal den zweiten Piks für die von Experten empfohlene Grundimmunisierung erhalten hat, bereiten Staaten wie Israel und Deutschland die vierte Impfung vor – von der Experten derzeit nicht sicher sagen können, ob sie überhaupt sinnvoll ist. Zuletzt hatte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) davor gewarnt, dass die Pandemie nur verlängert werden könnte. In unterversorgten Regionen könne sich das Virus weiter ausbreiten und neue Varianten bilden.

Impfstoffe drohen zu verfallen – weil sie nicht einfach weitergegeben werden dürfen

Dass das Virus wieder verschwindet, gilt derzeit als unwahrscheinlich. Dennoch halten Gesundheitsexperten die Corona-Impfung für wichtig, weil sie das Risiko für schwere Krankheitsverläufe und Todesfälle reduziert und einer Überlastung des Gesundheitswesens vorbeugt. Die Vakzine könnten, so die Hoffnung, dazu beitragen, dass der Alltag wiederhergestellt wird. Gerade in Entwicklungs- und Schwellenländern hapert es hier noch. Das liegt nicht nur an fehlenden finanziellen Mitteln für Impfstoffe. Eine gewisse Verantwortung tragen auch die Pharmahersteller selbst. So gibt es etwa in den Verträgen bestimmte Klauseln, die die Weitergabe von Impfdosen an Drittstaaten verhindern oder zumindest erschweren.

Anstoß an diesen sogenannten "Advance Purchase Agreements" (APA), auch als "Abnahmegarantien" bekannt, nahm zuletzt der Staatssekretär des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) Thomas Steffen. Zumindest geht dies aus einem Brief vom 18. Oktober an die EU-Kommission hervor, den das BMG auf Anfrage dem stern übermittelte. Steffen beklagt darin, dass in der EU demnächst größere Mengen an Impfstoffdosen vernichtet werden müssten, "der anderswo dringend benötigt wird". Zuletzt hatte die Organisation Ärzte ohne Grenzen für Österreich berechnet, dass bis Ende März über zehn Millionen Impfdosen in den Lagern liegen bleiben – selbst dann, wenn die gesamte Bevölkerung alle drei bisher nötigen Impfungen durchgemacht hat. Das österreichische Gesundheitsministerium wies dies zwar zurück, räumte jedoch ein, dass 280.000 Dosen des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca demnächst verfallen würden. Ein Abnehmer sei bisher nicht gefunden, berichtet das Blatt "Die Presse" unter Berufung auf das Ministerium.

Auf stern-Anfrage versichert das BMG, dass eine solche Situation hierzulande abgewendet werden konnte und die Befürchtungen des Staatssekretärs Steffen nicht eingetroffen seien. Bis Ende Dezember 2021 hätten lediglich insgesamt 11.530 Dosen vernichtet werden müssen. "Gründe für Vernichtungen von COVID-19-Impfstoffen sind u.a. Bruch bei Kommissionierung, Beschädigungen beim Transport (z.B. Erschütterungen, Unfälle), Flüssigkeitsverluste, Bestellfehler und das erreichte Verfalldatum", heißt es in der schriftlichen Antwort.

Deutschland plane 175 Millionen Dosen des Corona-Impfstoffs für die internationale Pandemiebekämpfung zur Verfügung zu stellen. 100 Millionen Dosen seien bereits gespendet worden, der Rest solle noch in diesem Jahr erfolgen. Aus dem Brief des Staatssekretärs geht jedoch hervor, dass es erhebliche bürokratische, logistische und rechtliche Schwierigkeiten bei den Spenden gebe. "Die Hersteller diktieren den Mitgliedstaaten und Empfängerländern Konditionen, die eine schnelle Antwort auf internationale Anfragen fast unmöglich machen", heißt es in dem Brief.

Hersteller schützen sich vor Imageschaden

Steffen bezieht sich hier auf die Abnahmegarantiern, auf die sich die EU-Kommission mit den jeweiligen Impfstoffherstellern geeinigt hat. Impfdosen können demnach nur unter bestimmten Bedingungen weitergegeben werden. So dürfen die Dosen nur zu dem von den Herstellern festgelegten Einkaufspreis an Drittstaaten weiterverkauft werden, wie in den APAs von Johnson & Johnson und Moderna nachzulesen ist. Staatssekretär Steffen hält es für inakzeptabel, dass "Hersteller Mindestverkaufspreise diktieren, den Empfängern übertriebene Vergütungssysteme auferlegen, Tauschverfahren ablehnen oder den Vertrieb an internationale Organisationen verbieten". Werden die Vakzine gespendet, fordern die Hersteller zudem darüber informiert zu werden, um mit den Ländern zu vereinbaren, in welchem Rahmen dies möglich ist.

Johnson & Johnson schreibt zudem in seinen APAs vor, das Impfdosen nur an Länder mit niedrigem oder mittleren Einkommen nach Definition der Weltbank gespendet werden dürfen. Ähnliche Regelungen hat der Konzern Moderna festgelegt. Spenden oder Weiterverkäufe bedürfen einer schriftlichen Einverständniserklärung des Herstellers. Zudem muss das Empfängerland bestätigen, dass die dafür notwendige Logistik vorhanden ist, damit die Dosen richtig gelagert werden können. "Die Hersteller scheinen die vertragliche Verpflichtung der Mitgliedstaaten zur Einholung ihrer vorherigen schriftlichen Zustimmung auszunutzen, um den Transfer von Impfstoffen zu behindern, den sie als potenziell nachteilig für ihre geschäftlichen Interessen erachten", kritisiert Steffen die Klauseln.

Eine Sprecherin der EU-Kommission erklärte telefonisch, dadurch werde etwa sichergestellt, dass der Impfstoff in den Empfängerländern nicht verfällt. Dass zahlreiche Dosen genau aus diesem Grund bereits in EU-Ländern, darunter in Deutschland vernichtet werden mussten, wollte die Sprecherin nicht kommentieren.

Aus Sicht des Juristen und Experten für Pharmarecht, Wolfgang Voit, von der Universität Marburg versuchen die Hersteller mit diesen Klauseln einem Imageschaden vorzubeugen. Können die nötigen Lager- oder Transportkapazitäten nicht gewährleistet werden, "besteht das Risiko, dass Impfstoffe durch diese äußeren Einflüsse verändert werden, und dann schädliche Wirkungen oder ein Verlust der Wirksamkeit eintreten". Derartige Imageschäden könnten nach Einschätzung des Experten auch dann entstehen, wenn ein Land Impfstoffe abgibt, die es zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund eines Ressourcenmangels aber noch benötigen könnte. "Auch wenn dieser Umstand selbst verursacht wurde, kann zumindest der Eindruck entstehen, der Hersteller sei für diesen Mangel verantwortlich", erklärt Voit.

Einen Weiterverkauf hat der Hersteller Moderna in den APAs zwar ausdrücklich erlaubt, allerdings nur unter der Bedingung, dass der Hersteller bereits vollständig für die Lieferung bezahlt wurde. Zudem müsse das Empfängerland allen in den APAs festgelegten Pflichten zustimmen.

Vergleichbare Regelungen sind in den APAs von Astrazeneca und Biontech nicht zu finden – was nicht bedeutet, dass sie nicht existieren. Biontech hat etwa den gesamten Abschnitt zum Thema Weiterverkauf und Spenden geschwärzt. Die Bedingungen, die das Unternehmen stellt, sind öffentlich nicht einsehbar.

Von wegen Transparenz

Zu den genauen Vertragsdetails halten sich sowohl die EU-Kommission und das BMG, als auch die Impfstoffhersteller auf Anfrage bedeckt. Moderna und Biontech ließen Anfragen des stern trotz Nachfrage sogar unbeantwortet. Johnson & Johnson sowie Astrazeneca verweisen in einer schriftlichen Antwort darauf hin, dass sie sich unter anderem im Rahmen der Covax-Initiative für eine faire und gerechte Verteilung der Impfstoffe einsetzen und Länder bei der Spende unterstützen. Hierfür seien Liefervereinbarungen mit den Ländern und der Covax-Initiative vereinbart worden.

Selbstständig Impfdosen gespendet hat jedoch keines der Unternehmen. Eine Sprecherin der Initiative bestätigte dies auf Nachfrage des stern. "Covax erhält Impfstoffdosen von Herstellern entweder auf Grundlage der APAs oder als Spende (und bereits bezahlt) von Regierungen", heißt es in der schriftlichen Antwort. Über die genauen Preise, zu denen die Initiative die Impfdosen bei den Herstellern einkauft, konnte die Sprecherin keine Angaben machen. Lediglich der Hersteller Johnson & Johnson erklärte, seinen Impfstoff zum Non-Profit-Preis von 7,50 US-Dollar pro Dose weiterzugeben. Welchen Einkaufspreis das Unternehmen auf dem freien Markt vorschreibt, ist nicht bekannt. Die entsprechenden Stellen wurden in den APAs geschwärzt.

Insgesamt scheinen es die Hersteller mit der Transparenz nicht ganz genau zu nehmen. Aus den von der EU-Kommission veröffentlichten Pressemitteilungen geht hervor, dass es einige Zeit und Überredungskünste bedurfte, damit die APAs überhaupt öffentlich zugänglich gemacht werden konnten.

Das Vetorecht der Pharmahersteller

Mit den Abnahmegarantien haben sich die Firmen ein Vetorecht zugesichert, mit dem sie die Nutzung der Impfstoffe auch über den Verkauf hinaus noch mitbestimmen können. Pharmarechtsexperte Voit definiert diesen Begriff als "Recht, ein bestimmtes Verhalten zu verbieten". Im diesem Fall bedarf es der Erlaubnis der Pharmahersteller, damit Länder ihre Impfstoffdosen weitergeben dürfen. Ohne die Zustimmung ist die Weitergabe untersagt. Eine mögliche Folge: Impfdosen, die in armen Ländern benötigt werden, verfallen, weil die bürokratischen Hürden zu hoch sind, um die Vakzine zeitnah und unkompliziert weitergeben zu können.

Das hält die EU jedoch nicht davon ab, weiterhin Impfdosen zu spenden. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte zuletzt per Twitter mitgeteilt, dass bis Mitte des Jahres 700 Millionen Impfdosen aus der EU gespendet werden sollen.

Wie viel das bringt, ist fraglich. Forscher prognostizieren im Fachmagazin "Nature", dass die meisten Menschen in den ärmsten Ländern der Welt noch bis 2023 warten müssen, um gegen das Coronavirus geimpft zu werden. Aber es geht voran. Zumindest in einigen Teilen der Welt.

Nach den schockierenden Bildern von überfüllten Krematorien im Frühjahr 2021 hat sich die Corona-Lage beispielsweise in Indien etwas gebessert. Zumindest mit Blick auf die Impfquote. Im Oktober feierte das Land eine Milliarde Impfungen. Laut "Our World Data" sind aktuell 46 Prozent doppelt und 18 Prozent der Bevölkerung einfach geimpft. Das entspricht einer Gesamtimpfquote von 64 Prozent. Allerdings hat Indien im Vergleich zu vielen anderen armen Staaten einen Vorteil: Das Land hat einen eigenen Corona-Impfstoff entwickelt.