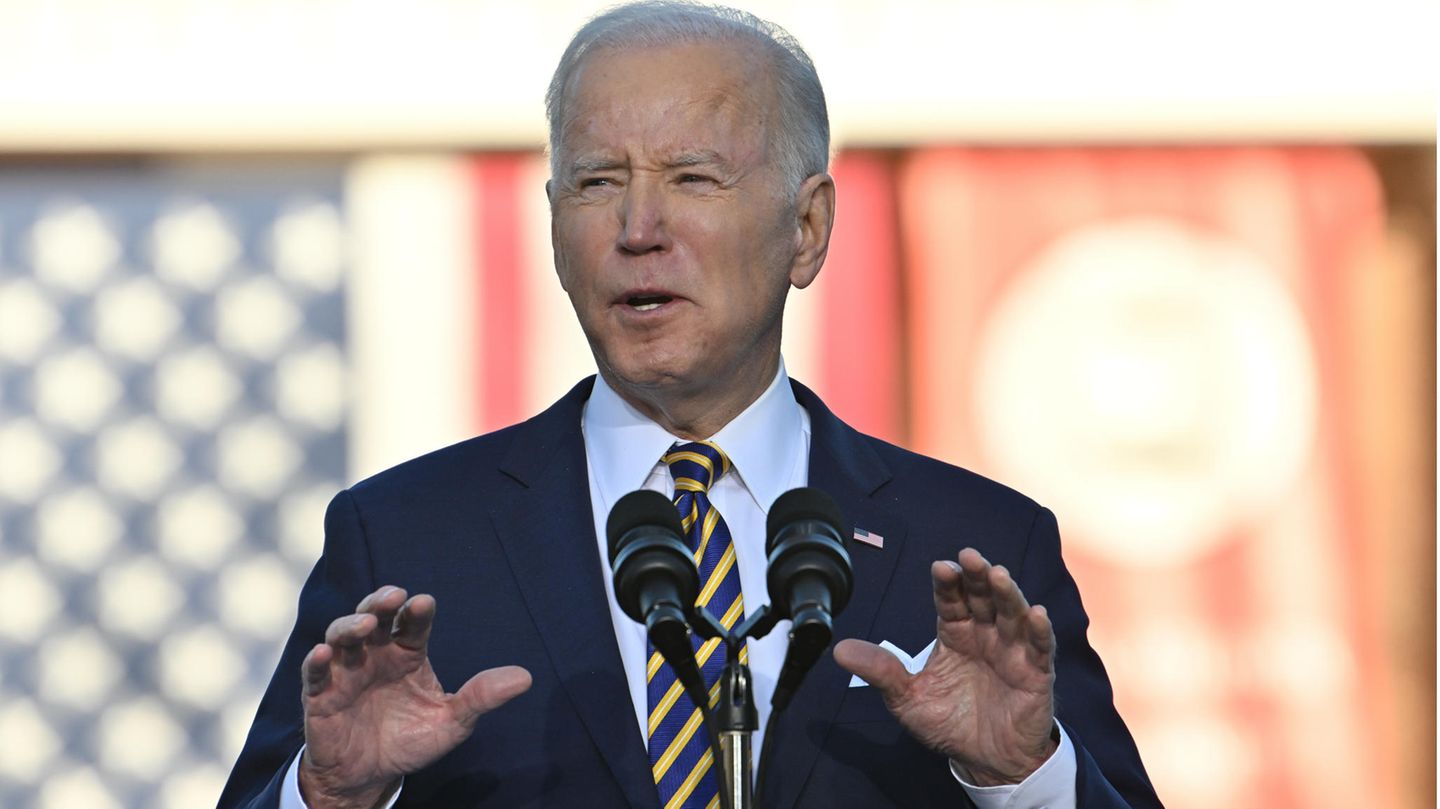

US-Präsident Joe Biden hat den Republikanern im Senat zur Durchsetzung einer Ausweitung des Wahlrechts mit einer Änderung der Abstimmungsregel gedroht. Sollten die Republikaner die Abstimmung weiterhin mit dem sogenannten Filibuster blockieren, würde er an einer Änderung der Senatsregeln arbeiten, so Biden bei einem Auftritt in Atlanta am Dienstag.

Der US-Präsident bemängelte, dass die Methode inzwischen als politische Waffe missbraucht würde. Der gewählten Mehrheit wäre es so nicht mehr möglich, für den Schutz der Demokratie zu stimmen. Die Erfolgsaussichten von Bidens Unterfangen sind höchst ungewiss. Schließlich spaltet der Streit um den Filibuster nicht nur Republikaner und Demokraten, sondern auch die politischen Lager innerhalb Bidens Partei.

Super-Mehrheit und Marathon-Reden: So funktioniert der Filibuster

Eigentlich braucht ein Gesetzestext im Senat eine einfache Mehrheit, um verabschiedet zu werden. Doch vor einer Abstimmung muss zunächst die Debatte über die Vorlage abgeschlossen werden. Bei der dafür notwendigen prozeduralen Abstimmung ist wiederum eine "Super-Mehrheit" von 60 der 100 Senatoren notwendig. Das bedeutet im Umkehrschluss: Mit einer Sperrminorität von 41 Stimmen kann ein Gesetzestext blockiert werden.

Macht eine Partei von dieser Strategie Gebrauch, ist von einem Filibuster die Rede. Der Begriff geht auf das französische Wort "flibustier" für Freibeuter zurück.

In der Vergangenheit hielten Senatoren Marathon-Reden, um ein Ende der Debatte und damit eine Abschlussabstimmung zu verhindern. Inzwischen ist das nicht mehr üblich. Die 60-Stimmen-Regel ist viel effektiver – und weniger anstrengend.

Reconciliation oder "nukleare Option" als Alternativen

Nicht in allen Fällen ist eine Super-Mehrheit von 60 Stimmen im Senat nötig. So wurde 2013 beschlossen, bei der Bestätigung von Regierungsmitgliedern und Bundesrichtern auf eine einfache Mehrheit zu wechseln. 2017 wurde dies auf die Kandidaten für den Supreme Court ausgeweitet.

Es gibt außerdem bei Haushaltsthemen einen als "Reconciliation" bezeichneten Sonderweg, bei dem eine einfache Mehrheit ausreichend ist. Möglich ist ein solches Vorgehen aber nur bei Gesetzen, in denen es um Fragen wie Steuern, Staatsausgaben und die Schuldenobergrenze geht.

Der Filibuster kann über gewisse Verfahren mit einer einfachen Mehrheit eingeschränkt werden, so wie es 2013 und 2017 geschah. Bezeichnet wird das umgangssprachlich als "nukleare Option", weil es die Regeln des Senats grundlegend verändert - und von der Minderheit des Oberhauses gewissermaßen als politische Kriegserklärung wahrgenommen wird.

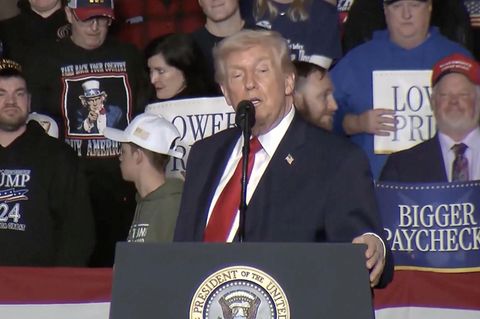

Änderungspläne stoßen auf Kritik

Kritiker des Filibuster argumentieren, die Sperrminorität ermögliche es der Opposition, den Kongress zu blockieren und damit auch die Arbeit des Präsidenten und seine Reformvorhaben zu torpedieren. Verteidiger der Regel halten dagegen, der Filibuster zwinge Demokraten und Republikaner zu Kompromissen und fördere damit eine parteiübergreifende Verständigung im Senat.

Das Problem bei einer Beschneidung des Filibuster ist, dass die Partei mit der Senatsmehrheit sich nach der nächsten Wahl in der Minderheit wiederfinden könnte. Dann könnten sich die beschlossenen Regeländerungen rächen, weil die neue Mehrheit auf die gleichen Mittel zurückgreift.

Derzeit gibt es allerdings noch starke Zweifel, ob die Demokraten den Filibuster überhaupt einschränken können. Angesichts der engen Mehrheitsverhältnisse in der Kongresskammer müssten alle Senatoren der Demokraten für eine Regeländerung stimmen. Einige Vertreter des konservativen Demokraten-Flügels haben aber Bedenken geäußert. Demokraten und Republikaner stellen jeweils 50 Senatoren. Bei Patt-Situationen gibt Vizepräsidentin Kamala Harris, die Kraft ihres Amtes auch Senatspräsidentin ist, mit ihrer Stimme den Ausschlag.