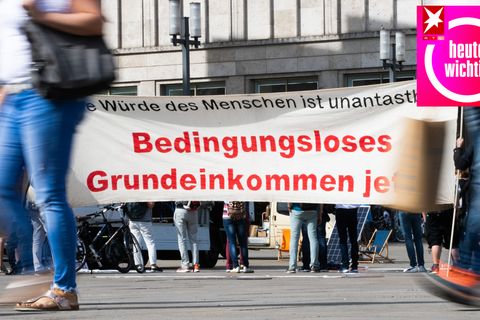

Bürgergeld, Bürgerversicherung, Garantiesicherung, Grundsicherung, Grundeinkommen oder wie auch immer: Es ist Bewegung in die sozialpolitische Diskussion in Deutschland gekommen. Mehr und mehr politische Gruppierungen über alle politischen Parteien hinweg sind der Meinung, dass die aus Zeiten der Massenarbeitslosigkeit stammenden Hartz-IV-Gesetze mittlerweile ihre Schuldigkeit getan haben und nun angesichts einer in greifbarer Nähe liegenden Vollbeschäftigung durch eine Zeitgeist und neuen Arbeitswelten angemessenen Sozialpolitik abgelöst werden sollte.

Von links bis rechts dämmert es mehr und mehr Leuten, dass wohl ein Sozialstaat in Schieflage kommen muss, dessen Pfeiler im späten 19. Jahrhundert in der Hochblüte des Industriezeitalters eingerammt wurden. Und dessen Fundament auf lebenslang ungebrochenen Erwerbsbiografien ruht und dessen Finanzierung – zumindest der Absicht nach – mit Abgaben aus dem Arbeitseinkommen erfolgt.

Veränderung der Arbeitswelt

Wenn nimmermüde Roboter, kluge Automaten und künstliche Intelligenz die Arbeitswelt im Zeitalter der Digitalisierung komplett auf den Kopf stellen, dürfte die Lebenswirklichkeit des 21.Jahrhunderts die Tragfähigkeit des Sozialstaates ganz schön auf die Probe stellen. Denn für die wenigsten Menschen wird Arbeit als stetig fließender, lebenslang ungebrochener Fluss verlaufen. Nicht mehr menschliche Arbeit allein, sondern die gesamte Wertschöpfung auch von Daten und Algorithmen, selbständigen Maschinen und autonomen Fahrzeugen wird im 21. Jahrhundert zum Strom, aus dem der Sozialstaat zu finanzieren sein wird.

Ob die Parteien nun ihre Vorschläge als bedingungsloses oder solidarisches oder emanzipatorisches oder nur als Grundeinkommen, Grund- oder Garantiesicherung mit oder ohne Sanktionen, Bürgergeld oder Bürgerversicherung etikettieren, ist eher nebensächlich. Darüber kann man sich politisch trefflich streiten, und am Ende lassen sich für alle tragfähige Kompromisse finden. Wichtiger ist es, dass bei vielen Unterschieden im Detail es bei allen im Grundsatz darum geht, alle und nicht nur die Unselbständigen innerhalb von Bemessungsgrenzen in die Finanzierung der Sozialversicherungen einzubeziehen. Das allein ist ein erfolgreicher Durchbruch, der alte Glaubensgrundsätze überwindet.

Die paritätisch finanzierte Sozialversicherung ist zu einem Mythos für Gerechtigkeit geworden, auch wenn Versprechungen zu bröckeln beginnen, der steuerfinanzierte Anteil immer größer und das Rentenniveau zunehmend geringer werden. Eine auf der breiten Grundlage aller Einkommen aufgebaute Sozialpolitik ohne Versicherungselemente wäre generationengerechter und nachhaltiger als eine einseitig über Lohnbeiträge finanzierte staatliche Sozialversicherung, die ausschließlich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bis zu einer Beitragsbemessungsgrenze einbindet.

Warum das Grundeinkommen eine gute Idee ist

Sozialpolitik soll Menschen ohne Umwege direkt finanzieren und nicht Institutionen fördern, deren Hilfen immer mit Sickerverlusten, Bürokratiekosten und Fehlanreizen einhergehen. Frei nach dem Motto: "Füttere nicht die Pferde, wenn es Dir um die hungrigen Vögel geht!" Grundeinkommensmodelle folgen genau dieser fundamentalen Erkenntnis. Sie vereinen als Universalzahlung in einem einzigen Instrument alle personenbezogenen staatlichen Transfers und direkten steuerlichen Belastungen. Damit folgen sie dem Konzept einer negativen Einkommenssteuer. Das heißt, alle erhalten vom Staat zunächst einmal Geld, was aus staatlicher Sicht einem "negativen" Abfluss und damit dem Gegenteil eines Steuerzuflusses entspricht. Aber alle, die Einkommen erwirtschaften – und eben auch die Eigentürmer der Roboter – sollen gleichermaßen auf alle Einkommen Steuern zahlen – und zwar an der Quelle, vom ersten Euro an. Somit zeigt sich, dass auch weiterhin am Ende (also "netto" und damit im Saldo, der die Steuerzahlungen mit dem Grundeinkommen verrechnet) der größte Anteil der Bevölkerung aus der Sicht des Staates "netto" Steuern bezahlt – also aus Sicht des Staates ein "positiver" Nettosteuerzahler(in) bleibt.

Grundeinkommensmodelle in Form der negativen Einkommensteuer lösen zwei Probleme auf einen Streich. Erstens werden das heutige Nebeneinander von Sozial- und Steuersystem durch ein einfaches und transparentes integriertes Steuer- und Transfersystem ersetzt. Und zweitens wäre der Wechsel von Lohnabgaben finanzierten Sozialversicherungen zu direktem steuerfinanzierten Bürgergeld ein gewaltiger Schritt nach vorne. Das Fenster der guten politischen Gelegenheit dafür steht weit offen. Entscheiden, umsetzen, abhaken, nächstes Thema – so geht Zukunft.