Bye bye Wachstum. Die Jungen sind ärmer als ihre Eltern. Die Zeiten, des "Unsere Kinder sollen es einmal besser haben" sind vorbei, stattdessen leben wir im Zeitalter des "Unsere Kinder werden es sicher" haben. Die These, dass es für viele wirtschaftlich nicht vorangeht, ist nicht neu, aber nun wurde sie von McKinsey auf eine solide Datenbasis gestellt. (Poorer than their parents? Flat or falling incomes in advanced economies)

Mehr Armut ist ein übergreifender Megatrend

Und: Die Unternehmensberater stehen nicht in dem Ruf von vornherein arbeitnehmerfreundlich zu sein. Ihre Untersuchung bezieht sich nicht auf Teilaspekte wie "Opas Rente frisst meine Zukunft auf". McKinsey hat die ökonomische Entwicklung in 25 Industriestaaten zwischen 2005 und 2014 untersucht. Das Ergebnis ist niederschmetternd: Bei zwei Dritteln aller Haushalte stagnierte das reale Einkommen in diesem Zeitraum oder es ist sogar zurückgegangen.

Der damit verbundene soziale Abstieg erreicht also keineswegs nur randständige Gruppen, er umfasst die komplette Mitte der Gesellschaft. Anpassungen des Steuersystems und direkte Transferzahlungen lindern diesen Abstieg etwas, aber selbst wenn man diese Momente mit berücksichtigt, fallen immer noch 25 Prozent der Haushalte die Wohlstands-Leiter herunter.

Extreme Trendwende beim Einkommen

Besonders bitter: Zum Vergleich haben die McKinseys auch die Vergleichszahlen der letzten zwölf Jahre von 1993 bis 2005 herangezogen. In diesem Zeitraum konnten 98 Prozent aller Haushalte in den 25 Industriestaaten Einkommenszuwächse verbuchen. Die Untersuchung zeigt auch, dass es sich um einen echten, aber erstaunlich wenig thematisierten Megatrend handelt, der alle entwickelten Ökonomien betrifft.

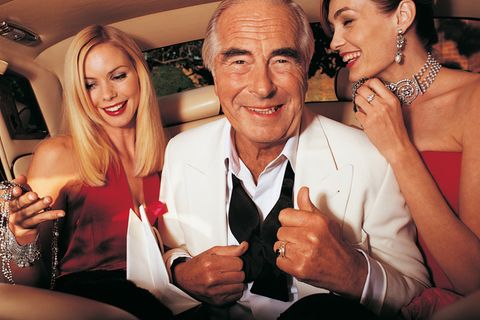

Zwar unterscheiden sich die Daten von Land zu Land, aber der herrschende Großtrend ist deutlich zu erkennen: Für die normale Bevölkerung geht es bergab. Nur die Eliten können ihre Position halten beziehungsweise sogar verbessern. Gedanklich springt man also zu kurz, wenn man einzelne Fehler der Politik in einem Land für diese Entwicklung verantwortlich macht

Verschärfungen im Arbeitsmarkt

Anu Madgavkar vom McKinsey Global Institute sieht mehrere Faktoren am Werk. Einerseits wirkt sich die Finanzkrise von 2008 aus. In vielen Ländern hat sie zu einer scharfen Rezession geführt, deren Auswirkung bis zum Ende des Untersuchungszeitraums 2014 zu spüren waren. Dazu kommen Faktoren wie Alterung der Gesellschaft und der universelle Trend zu kleineren Haushalten. Beide Momente wirken sich negativ auf die Haushaltseinkommen aus, liegen aber nicht direkt im Einflussbereich von Wirtschaft und Politik.

Anders ist es mit den Bedingungen im Arbeitsmarkt. In den meisten Ländern hat es hier Entwicklungen gegeben, die die Einkommen der Arbeitnehmer belasten. In Deutschland wären etwa die Zunahme von Zeitarbeit und befristeten Vertragsverhältnissen zu nennen.

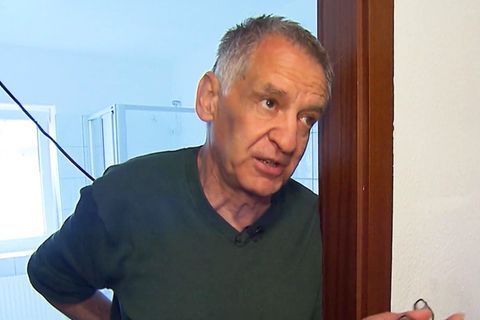

Namentlich in der Studie wurde eine deutsche Besonderheit aufgeführt: Teilzeitkräfte, die auf Abruf arbeiten müssen. Das sieht so aus: Die Betroffenen müssen wegen drohender Hartz-IV-Sanktionen eine meist schlecht bezahlte Teilzeitstelle annehmen. Für den 15-Stunden-Job müssen sie sich aber täglich auf Abruf für die gesamte Ladenöffnungszeit bereithalten. Sie haben also keine Chance, mit weiteren Tätigkeiten das Einkommen aufzubessern.

Haushalte ohne Wachstumsperspektive

Ein großer Teil der Haushalte in den untersuchten Ländern hat schlicht keine Wachstumsperspektive. Unter Bedingungen, die als schwerer wahrgenommen werden, müssen sie darum kämpfen, ihre Position zu halten. Global trifft die Entwicklung die am stärksten, die jung und schlecht ausgebildet sind. Hier wächst eine Generation heran, denen es erkennbar schlechter geht als ihren Eltern. Und deren Einkommenssituation weiter bröckeln wird.

Denn die Prognose für die Zukunft ist niederschmetternd: Sollte sich die schwache wirtschaftliche Entwicklung in den Industriestaaten fortsetzen, werde der Anteil der abgehängten Haushalte auf erschreckende 70 bis 80 Prozent ansteigen. Sollte die Konjunktur wider Erwarten global anspringen, wird aber auch nicht einfach alles gut. Der Anteil der Verlierer würde um 10 bis 20 Prozent abnehmen. Auch dann würden mehr als die Hälfte der Bevölkerung weiter absinken.

Die politischen Folgen liegen nicht im Fokus der Untersuchung, aber es ist eine nahe liegende Folgerung, dass diese massive Verarmung der Bevölkerung, die Ablehnung von Migranten fördert und populistischen Protestbewegungen Auftrieb verleiht.

Schweden meisterte die Armuts-Drohung am besten

Von allein wird diese Entwicklung nicht aufhören. Aber im länderübergreifenden Vergleich entdecken die Forscher massive Unterschiede. Leuchtendes Beispiel ist Schweden. Mit einem intelligenten Mix aus direkter Förderung, beruflicher Qualifizierung und Anpassungen des Steuersystems gelang es den Schweden, den Anteil der Verlierer-Haushalte auf 20 Prozent zu begrenzen. Im Vergleich zum Durchschnittswert von 66 Prozent ist das ein massiver Erfolg.

Lesen Sie auch: