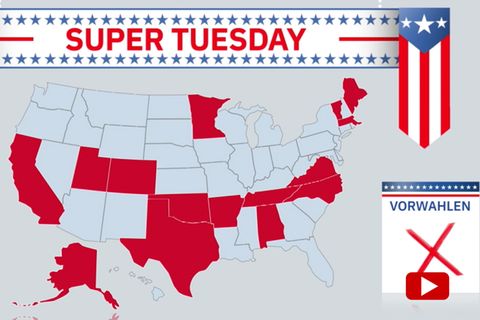

Der Gedanke ist grundsätzlich nachvollziehbar: Seit Jahrzehnten bemühen sich Staaten, Parteien und Gemeinden auf der ganzen Welt, Wahlen vom Papier in die digitale Welt zu bewegen. Die Vorwahl der US-Demokraten zeigt nun erneut überdeutlich, warum das nicht funktioniert. Und dass es noch viel schlimmer kommen könnte.

Verzögerung statt Transparenz

Eigentlich sollte die neue Methode die Vorwahl in Iowa schneller und transparenter machen. Bisher wählte dort jeder Distrikt Wahlmänner, die einen der Kandidaten unterstützten. Gemeldet wurde nur, welcher Kandidat wie viele Wahlmänner aus jedem Distrikt erhielt. Durch eine neue App sollte nicht nur das Ergebnis schneller ankommen, sondern auch noch klarer werden, wie viele Stimmen die einzelnen Wahlmänner tatsächlich erhielten. Doch statt Transparenz gab es Chaos.

Während die Ergebnisse in vorherigen Wahlen nach wenigen Stunden feststanden, dauerte es diesmal deutlich länger. Die Demokraten beeilten sich, einen Hack oder Ausfall der von Shadow Inc stammenden App als Fehlerquelle auszuschließen. Es habe "Inkonsistenzen bei der Auszählung von drei Distrikten" gegeben, hieß es vorsichtig. Einem Bericht der "New York Times" zufolge sollen die Wahlhelfer mit der App überfordert gewesen sein, bei manchen sei es schlicht nicht möglich gewesen, die Ergebnisse weiterzuleiten. Nun muss noch einmal manuell gezählt werden - und die ganze Mühe war umsonst.

Anfällige Wahlsysteme

Damit reiht sich die Vorwahl in die lange Reihe gescheiterter Versuche ein, Wahlen zu digitalisieren. Denn obwohl der Gedanke, moderne Wahlen auch mit modernen Methoden abzuhalten, zunächst einleuchtet, gibt es bisher keine Lösung, die nicht neue Probleme mit sich bringt. Eine für die Wählenden schwer zu verstehende Benutzer-Oberfläche und technische Pannen wie in Iowa sind da noch das kleinste Problem. Je komplexer das System desto größer auch die Zahl der Angriffsflächen. Im besten Fall ist die Manipulation der Wahlen dann nur nicht vollständig auszuschließen - im schlimmsten Fall lädt das System geradezu dazu ein.

"Wir wissen zu viel über Computer, um ihnen die letzten Reste der Demokratie anzuvertrauen", warnt etwa der Chaos Computer Club seit geraumer Zeit vor dem Einsatz von Wahlcomputern. Das grundsätzliche Manko der modernen Wahlmethode: Für den Wählenden und die Wahlaufsicht werden große Teile der Wahl in eine Art Black Box verlagert. Statt einfach nachvollziehbar einen anonymen Zettel in einer Urne auszählen zu können, müssen sie sich auf das korrekte Funktionieren der Wahlrechner verlassen. Und das ist keine besonders gute Idee.

Keine ausreichende Sicherheit

"Ich weiß, dass Amerikas Wahlmaschinen sich hacken lassen"; erklärte etwa Sicherheits-Forscher J. Alex Halderman 2018 vor dem US-Senat. "Ich weiß es, weil es mir und meinen Kollegen in unserer jahrzehntelangen Arbeit schon mehrfach gelungen ist." Wie einfach das teilweise ist, zeigte 2018 ein Elfjähriger: Innerhalb von zehn Minuten hatte er einen Wahlcomputer in Florida geknackt. Auch im Rest der Welt gelang es immer wieder, Wahlcomputer mit einfachsten Mitteln und in kurzer Zeit zu manipulieren. Doch nicht nur Hobbyhacker haben es auf die Maschinen abgesehen. Mindestens zwei Wahldatenbanken in Florida sollen ebenfalls geknackt worden sein. Hauptverdächtig: der russische Geheimdienst.

Auch Maschinen, die mit einem Ausdruck die Korrektheit der Wahl beweisen sollen, sind nicht ohne Probleme. So ist für den Wähler kaum nachvollziehbar, ob die Stimmen tatsächlich so abgegeben wurden, wie auf dem Ausdruck angegeben. Selbst Maschinen, die den Ausdruck erst dem Wähler vorlegen und dann scannen, lassen sich teilweise nachträglich dazu bringen, anders zu zählen. Die Option einiger Maschinen, sich keinen Beleg ausdrucken zu lassen, wurde gar bereits als "Erlaubnis zum Schummeln" bezeichnet.

Online-Wahl als Worst Case

Noch schwieriger wird es, wenn die Wahlen - wie oft gefordert - ganz über das Internet abgehalten werden. Im Internet wächst die Angriffsfläche für Manipulationen erheblich: Statt eines Wahlcomputers können nun der Rechner, über den abgestimmt wird, der genutzte Browser, das Heimnetzwerk, die Internetverbindung sowie schließlich der Zähl-Server zum Ziel werden. "Es gibt kein sicheres System für Online-Wahlen", fasste es ein US-Senatsbericht trocken zusammen.

Selbst wenn es eines gäbe, bliebe bei der Online-Wahl ein ganz grundsätzliches Dilemma: Um die Wahl sicher und überprüfbar zu machen, muss man wissen, wer was gewählt hat - und das ist mit dem Prinzip der geheimen Wahlen schlicht nicht vereinbar.

Trotz der vielen Probleme beharren viel Staaten aber weiter darauf, ihre Wahlen digital abzuhalten. Während in Deutschland die Nutzung von Wahlcomputern 2009 vom Bundesverfassungsgericht in der damaligen Form untersagt wurde, setzen etwa immer mehr US-Bundesstaaten auf die unsicheren Wahlmaschinen. Am weitesten geht gerade West Virginia.

Dort beschloss das Parlament diese Woche eine neue Wahlmethode, die von Experten schlicht als "grauenhafte Idee" bezeichnet wurde. Ganz jenseits von Sicherheitsmaßnahmen und Kontrollausdrucken sollen die Wähler in West Virginia dann von Zuhause abstimmen können - per Smartphone-App.

Quellen: CCC, New York Times, Guardian, Ars Technica