Wenn Eltern sich trennen, folgt auf eine große Liebe mitunter ein großer Krieg vor Gericht. Um sicherzustellen, dass dann nicht nur Vater und Mutter durch ihre Anwälte Interessensvertreter an ihrer Seite haben, gibt es sogenannte Verfahrensbeistände. Diese werden als "Anwalt des Kindes" vom Gericht bestellt, wenn es um Sorgerecht oder Umgang geht. Verfahrensbeistände können im Interesse der Kinder Empfehlungen abgeben, Anträge stellen und Beschwerden einlegen. Darüber hinaus stehen sie den Kindern beratend zur Seite, reden mit den Eltern und vermitteln mitunter schon vor einem richterlichen Beschluss eine Lösung. Die 49-jährige Savina Schlüter aus Hamburg ist eine von ihnen. Im Gespräch mit dem stern spricht sie über ihre konkreten Erfahrungen, ihre Arbeitsweise sowie die Kooperationsbereitschaft von Jugendämtern und Familienrichtern.

Frau Schlüter, Sie werden als Verfahrensbeistand vom Familiengericht bestellt, als "Anwältin des Kindes". Sie sind aber keine Rechtsanwältin. Wie wird man Verfahrensbeistand?

Ein Verfahrensbeistand muss geeignet sein. Das ist laut Gesetz die einzige Voraussetzung. Es gibt bei verschiedenen Instituten entsprechende Ausbildungen.

Fundierte Gesetzeskenntnisse sind wichtig. Auch psychologische Kenntnisse sind nötig, sowohl für den Umgang mit Kindern als auch mit den Eltern. Außerdem gibt es eine Fortbildungsverpflichtung.

Savina Schlüter ist verheiratet, hat zwei Söhne und lebt und arbeitet in Hamburg.

Das heißt, ein ganz spezieller akademischer Abschluss ist als Qualifikation nicht erforderlich.

Genau. Deswegen gibt es in dem Feld einerseits zum Beispiel Sozialpädagogen, aber vermehrt auch Anwälte für Familienrecht. Da kann dann oftmals noch an den psychologischen Kenntnissen gearbeitet werden.

Haben Sie eine bestimmte Herangehensweise, wenn Sie in einem Verfahren bestellt werden?

Ich gehe grundsätzlich in den Haushalt des Kindes und gucke mir an, wie und wo das Kind lebt. Wenn es etwa darum geht, dass ein Vater mehr Umgang beantragt hat, besuche ich beide Eltern zu Hause. Es gibt sehr viel authentischere Gespräche und Eindrücke, wenn ich sehe, in welchem Umfeld ein Kind aufwächst und wenn ich mit dem Kind auch allein sein kann. Zum Beispiel spielend im Kinderzimmer.

Manchmal kann ich auch schon im Vorfeld des Anhörungstermins zwischen den Eltern vermitteln und mit ihnen zu einer Einigung kommen. Die muss aber immer zum Wohle des Kindes sein. Es gibt ja auch Kinder, die bereits an der Schwelle zum Erwachsensein sind. Wenn ein 14-Jähriger schon genaue Vorstellungen davon hat, wie es ablaufen soll, kann ich nicht einfach per Stellungnahme für das Gegenteil plädieren.

Sie stehen mitten im Spannungsfeld zwischen den Eltern, oft in Situationen, die sehr konfliktgeladen sind. Die Parteien stehen sich ja nicht ohne Grund gerichtlich gegenüber. Wenn sich dann einer benachteiligt fühlt, kriegen Sie doch sicher auch oft den Ärger ab. Brauchen Sie als Verfahrensbeistand ein besonders dickes Fell?

Ja, natürlich kriege ich oft Ärger ab, bei getrennten Eltern ist ja oft der Eindruck, alles sei für immer zerstört. Die ärgern sich dann nicht über mich, sondern über den jeweils anderen. Und natürlich ärgern sie sich dann manchmal, wenn ich per Stellungnahme etwas beantrage, was ihren Interessen widerspricht. Aber das wissen sie vorher, ich erkläre es ihnen im Gespräch. Ich bin auch schon verächtlich behandelt worden, natürlich brauche ich da ein dickes Fell, so etwas erlebt jeder ungern. Oft schaffe ich es aber auch, Menschen, denen bisher nicht zugehört worden ist, Gehör zu verschaffen und ihnen das Gefühl zu geben, dass auch ihre Position wertgeschätzt wird. Das ist mir auch sehr wichtig. Ein dickes Fell brauche ich mitunter auch im Umgang mit dem Jugendamt.

Warum das?

Die dortigen Fachkräfte sind unterschiedlich interessiert am Kontakt mit Verfahrensbeiständen, obwohl eine Zusammenarbeit dem Wohl des Kindes immer nützt. Es gibt da sehr verschiedenartig ausgeprägte Formen des Engagements und auch des Umgangstons. Wenn ein guter Kontakt gelingt, ist es oft möglich, kurzfristige und nachhaltige Hilfe für Kinder und Jugendliche auf die Beine zu stellen.

Erleben Sie es oft, dass die Beteiligten versuchen, Sie auf Ihre Seite zu ziehen? Ihr Wort als Kindesvertreter hat vor Gericht schließlich Gewicht.

Ja, immer wieder. Manche offerieren zum Beispiel einen opulenten Tisch mit Kaffee und Keksen, wenn ich komme. Und natürlich möchten die dann gerne, dass ich ihre Interessen vertrete. Ich muss immer wieder klarmachen: Ich bin nicht Ihre Interessensvertreterin, sondern die Ihres Kindes. Und wenn dieses Kind mir vorher glaubhaft gesagt hat, dass es beide Eltern zu gleichen Teilen sehen möchte oder auch beide mit Blick auf das Sorgerecht dafür zuständig sein sollen, zum Beispiel die Schulsachen oder alles rund um die Gesundheitsversorgung zu regeln, dann versuche ich das auch so zu vermitteln. Je nach der Bereitschaft der Eltern versuche ich dann eben die richtigen Worte zu finden. Viele Eltern zeigen sich dann auch einsichtig.

Ich muss immer wieder klarmachen: Ich bin nicht Ihre Interessensvertreterin, sondern die Ihres Kindes.

Merken Sie denn, ob ein gewisses Verhalten authentisch ist oder nur zur Schau gestellt wird, um Sie zu beeindrucken oder zu überzeugen?

Manchmal wird ein gewisses Verhalten an den Tag gelegt, um die eigenen hidden agendas durchzudrücken. Aber das merkt man. Klar.

Sie haben es gerade selbst gesagt: Wenn Sie zum Beispiel mit 14-Jährigen arbeiten, wissen die manchmal genau, was sie wollen und können dies artikulieren. Aber es gibt auch Verfahren mit ganz kleinen Kindern, die mitunter noch gar nicht sprechen können. Wie gehen Sie da vor, um herauszufinden, was das Beste für das Kind ist beziehungsweise was seinem Willen entspricht? Wenn Sie die Eltern fragen, sagen wahrscheinlich beide etwas anderes.

Ich habe sogar schon Kinder vertreten, die waren noch im Bauch.

Zunächst gibt es ja immer einen Antrag, den ein Elternteil oder das Jugendamt gestellt hat. In dem sehe ich, was der Antragsteller gerne möchte. Und dann versuche ich herauszufinden, was für das Kind objektiv und subjektiv das Beste ist. Wenn das Kind schon spielen kann, schaue ich, welche Rückschlüsse ich daraus auf die Kompetenzen des Kindes ziehen kann und welche Förderkompetenzen die Eltern haben. Dann gibt es noch verschiedene andere Anhaltspunkte. Zum Beispiel die Bindungstoleranz beider Eltern oder das Kontinuitätsprinzip.

Außerdem haben Kinder eine unterschiedliche Resilienzfähigkeit (Anmerkung der Redaktion: psychische Widerstandskraft beziehungsweise Fähigkeit, Krisen zu bewältigen und harte Situationen zu ertragen). Manchmal schafft ein Elternteil es, das Kind so stark in seinen Loyalitätsbereich reinzuziehen, dass es nicht mehr zum anderen will. Da ist dann die Frage: Wie sinnvoll ist es, dem Kind etwas aufzuzwingen? Denn das Kind muss sich dann nicht nur für den anderen Elternteil entscheiden, sondern auch gegen den hauptsächlich Betreuenden.

Es gibt ja auch Verfahren, in denen der Kontakt zu einem Elternteil bereits für eine längere Zeit unterbunden wurde. Ist es in so einem Fall nicht schwer festzustellen, was dem wirklichen Willen eines Kindes entspricht und was zum Beispiel Teil eben so eines Loyalitätskonfliktes ist?

Meine beiden Pfeiler sind Kindeswohl und Kindeswille. Manchmal entspricht auch der Kindeswille nicht unbedingt dem Kindeswohl.

Manchmal entspricht auch der Kindeswille nicht unbedingt dem Kindeswohl.

Haben Sie da Beispiele?

Wenn etwa ein pubertierendes Kind den Willen äußert, bei keinem seiner Eltern wohnen zu wollen und stattdessen in eine betreute Wohngruppe zu ziehen, muss ich schauen: Was hat es dazu bewogen? Entspricht der Wille wirklich seinem Wohl? Oder gibt es nicht vielleicht auch bei den Eltern noch Kompetenzen, die aktiviert werden können?

Ein anderes Beispiel: Ich hatte einen 15-Jährigen, bei dem der Vater beantragt hat, dass seine Betreuungszeit ausgeweitet wird. Der Junge, schon ein großer und selbstbewusster junger Mann, wollte das auch gern. Er wolle bei seinem Vater und seiner Mutter gleichmäßig leben, erzählte er mir. Die Eltern wiederum haben seit Jahren keinen Kontakt und reden kein Wort miteinander. Obwohl sie praktisch Nachbarn sind, die wohnen in Spuckweite zueinander. Der Vater verlangte aber rigoros, dass der Sohn bei ihm jedes Mal die Kleidung wechselt. Er sollte die Kleidung der Mutter im Hausflur ausziehen und Anziehsachen, die der Vater bereitgelegt hatte, tragen. Das waren dann immer teurere Markensachen, das war dem Vater sehr wichtig.

Für einen 15-Jährigen, der seinen eigenen Kopf hat, schon eine krasse Ansage.

Ja, aber er hat das alles mitgemacht, um Reibung zu vermeiden und so diesen Konflikt für sich zu lösen. Die Mutter wiederum war bei meinem Besuch in Tränen aufgelöst, weil sie das als eine Abwertung ihrer selbst empfunden hat. In dem Fall habe ich dem Gericht dann auch mitgeteilt, dass es zwar diesen ausgesprochenen Kindeswillen gibt, dass ich aber das Gefühl hatte, dass dieser nicht dem Wohl des Jungen entspricht und nur dazu geeignet ist, beiden Eltern zu gleichen Teilen gerecht zu werden. Den Eltern habe ich eine Erziehungsberatung empfohlen. Leider hat der Vater das abgelehnt, da war keine Bewegung möglich. Inzwischen lebt der Junge, auf eigenen Wunsch, nur noch bei der Mutter.

Sie haben gerade auch von Resilienz gesprochen. Ist das bei Kindern eine Altersfrage?

Nein, gar nicht. Ich habe gerade einen Fünfjährigen, der verweigert den Kontakt zu seinem Vater komplett. Der Vater ist Schreiner von Beruf, eher so ein sinnlicher Typ mit einem großen Garten und einem wunderschönen Haus. Die Mutter ist Ärztin und ihr ist vor allem Sauberkeit und Ordnung wichtig. Sie lebt zudem ein streng geregeltes Leben. Das Kind ist super gefördert und sehr intelligent. Die Mutter macht keinen Hehl daraus, dass sie den Vater in allen Eigenschaften ablehnt. Seit zwei Jahren verweigert der Fünfjährige den Kontakt zum Vater komplett.

Also bereits seit dem dritten Lebensjahr.

Ja, und das ist schon beachtlich. Aber die Eltern haben sich bei der Übergabe immer gestritten und der Kleine konnte es nicht mehr aushalten. Der Vater hat jedes Mal sehr emotional reagiert, die Mutter eher kalt. Und weil der Junge größtenteils bei seiner Mutter lebt, löst er den Konflikt für sich nun eben so, dass er den Kontakt zum Vater vollständig verweigert.

Ist das nicht genau so ein Loyalitätskonflikt, wie Sie ihn eben schon einmal angesprochen haben?

Unbedingt. Das Kind ist in einem ganz starken Loyalitätskonflikt und muss die Tatsache, dass es selbst aus Mutter und Vater besteht, komplett negieren. Es lehnt den väterlichen Teil in sich ab, weil er merkt, dass die Mutter mit dem Vater und dessen Lebenssituation unzufrieden ist. Also sagt das Kind: Gut, dann geh ich da nicht mehr hin. Der Junge hat offensichtlich eine sehr geringe Resilienzfähigkeit, obwohl er, wie gesagt, unheimlich klug ist. Bei anderen Kindern führen die Eltern seit Jahren den schlimmsten Krieg gegeneinander und die Kleinen bestehen trotzdem drauf, beide zu sehen. Die achten dann mehr auf sich selbst und versuchen nicht, den Pegel zwischen den Eltern zu verändern. Völlig altersunabhängig.

Nun lebt der besagte Junge ja offenbar sein Leben in einem Umfeld, das den Vater komplett ablehnt und umgekehrt würde es vielleicht ja genauso sein. Aber ist es nicht auch oder gerade dann für eine gesunde Entwicklung letztlich wichtig, beide Elternteile zu haben? Sie sagten gerade selbst: Kindeswille muss nicht immer gleich Kindeswohl sein. Und das scheint doch ein Fall zu sein, in dem der Junge – trotz der Zerstrittenheit – von beiden Eltern Wertvolles mitnehmen könnte.

Unbedingt, das ist ja genau der Teil, der ihm fehlt: das Handwerkliche, vielleicht auch manchmal etwas Unordentliche. Eigentlich eine perfekte Ergänzung. Hier haben wir aber das Problem, dass die Mutter null Bindungstoleranz hat, der Vater jedoch ganz viel. Der sagt selbst: 'Das ist echt eine gute Mutter. Das Einzige, was wirklich furchtbar ist, ist, dass sie mir mein Kind vorenthält'.

Die Mutter wiederum sagt, sobald das Kind mitteilt, dass es zum Vater möchte, würde sie dem Wunsch folgen. Aber dafür ist natürlich ihre Vorleistung sehr ungünstig: dem Kind den Kontakt zum Vater madig zu machen durch ihre Kälte dem Vater gegenüber und dadurch, die misslungenen Übergabesituationen nicht gemeinsam mit ihrem Sohn aufzuarbeiten.

Und wenn gefühlt nur noch ein Elternteil da ist, wird ein Kind natürlich außerdem darauf achten, dass es wenigstens diesen behält.

Wie gehen die Gerichte damit um?

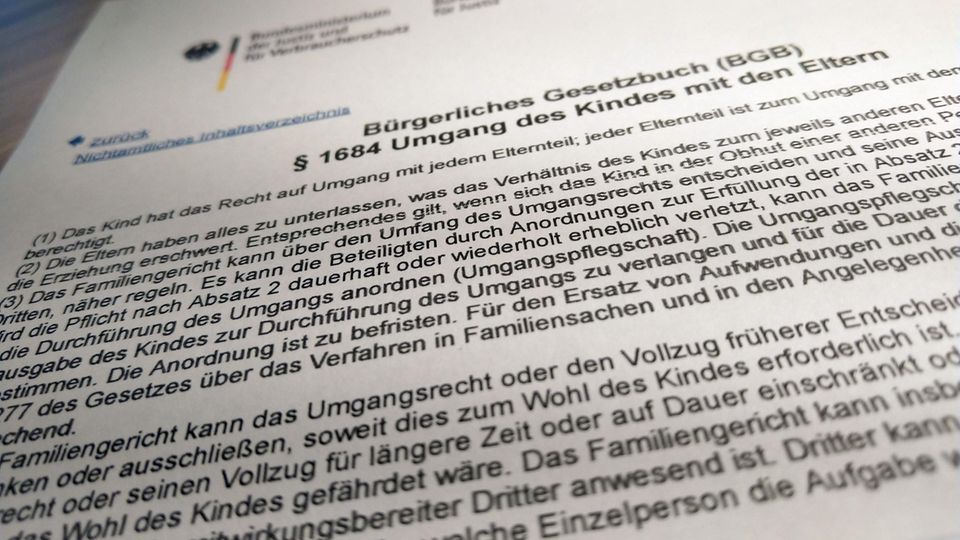

Ich erlebe oft Familienrichter, die – auch wenn es praktisch unmöglich erscheint – auf Umgang dringen. Das ist sehr sinnvoll. Umgang ist ja nicht nur ein Recht, es ist auch eine Pflicht der Eltern. Das Kind hat ja ebenfalls ein Recht auf Umgang mit seinen beiden Eltern. Und: Eltern haben eine Wohlverhaltenspflicht. Die dürfen den anderen vor dem Kind nicht schlechtmachen. Das ist gesetzlich festgehalten, in §1684 BGB, Absatz 1 und 2. Das muss man vielen erst verdeutlichen.

Es gibt Verfahren, in denen von einem Elternteil schwere Vorwürfe erhoben werden: Vernachlässigung, Misshandlung oder Missbrauch. Gehen Sie solche Fälle anders an?

Wenn es auch ein strafrechtliches Verfahren gibt, etwa zum Thema sexueller Missbrauch, spreche ich mit dem Kind darüber nicht. Weil ich es schlicht nicht darf. Damit sich in dem Kind nicht bereits durch die ständigen Wiederholungen die Meinung manifestiert, die Vorwürfe entsprächen der Wahrheit. Ich gehe diese Verfahren ansonsten nicht wirklich anders an. Ich versuche, da großflächig mit Toleranz zu arbeiten. Wenn ich nicht weiß, ob da irgendetwas stattgefunden hat, dann muss ich soweit offenbleiben. Und meine Schubladen im Kopf immer wieder schließen, wenn sie denn mal aufgehen.

Ich bin aber keine Psychologin oder Psychiaterin. Und im Zweifel muss ein Sachverständigengutachten erstellt werden.

Haben Sie ein Beispiel für einen Fall, den Sie selbst erlebt haben?

Ich hatte einen Fall von Vernachlässigung, wo ein Vater einen Antrag auf alleiniges Sorgerecht gestellt hat. Da gab es vorher überhaupt keine Regelung, das Kind lebte bei der Mutter. Und dann bin ich zu dem Vater gefahren, der mir erzählt hat, dass er das Gefühl hat, dass sein Kind komplett vernachlässigt und verwahrlost ist. Er hätte das Kind schon seit Monaten nicht mehr zu Gesicht gekriegt. Den Unterhalt hätte er immer bar durch die Wohnungstür schieben müssen und was er schon von draußen geruchsmäßig mitbekommen hätte, wäre gar nicht gut. Die Mutter hatte zunächst nicht auf meine Kontaktversuche reagiert, ich bin dann irgendwann einfach hingefahren.

Schon im Treppenhaus schlug mir Kotgeruch entgegen. Das Kind war letztlich seit vier Jahren vollständig verwahrlost. Es hatte verfilzte Haare, quasi keinen Platz, um sich in der vollgemüllten Wohnung zu bewegen und gab nur Laute von sich.

Und wie ging es in dem Fall weiter?

Ich habe gemerkt, dass die Mutter psychisch labil war. Durch meinen Besuch und meine vorsichtigen Fragen war sie total alarmiert und wirkte verängstigt. In dem Fall bin habe ich umgehend das Gericht kontaktiert und die Richterin hat einen Beschluss gemacht, dass das Kind umgehend aus dem Haushalt herausgenommen wird. Es wurde dann zum Vater gebracht, der hatte schon ein Zimmer vorbereitet. Das war vor einem Dreivierteljahr. Das Kind spricht mittlerweile, ist sauber und geht in den Kindergarten.

Die Mutter wiederum hat sich letztlich sogar beim Vater bedankt. Sie litt offenbar unter einer psychischen Erkrankung und will sich nun behandeln lassen.

Sie können im Namen des Kindes auch Beschwerden gegen richterliche Beschlüsse einbringen. Wie ist das Verhältnis zu den Richtern, die Sie einerseits bestellen, andererseits Ihr Wirken als Einmischung empfinden könnten?

Richter arbeiten unabhängig und sind dem Gesetz verpflichtet. Ich habe großes Interesse daran, konstruktiv zusammenarbeiten. So erlebe ich es auch bei den Richtern. Und dann muss man es eben auch aushalten, unterschiedliche Folgerungen zu ziehen. Grundsätzlich ist es aber in den Hamburger Gerichten so, dass alle Beteiligten an einer Vereinbarung zwischen den strittigen Parteien mitwirken und es nicht unbedingt zu einem Beschluss kommen muss.

Da der Richter meine Aufgabe kennt, ist ihm auch klar, dass ich zu einem anderen Schluss kommen kann, oder es im äußersten Fall dazu kommt, dass ich in die Beschwerde gehe. Dazu kommt es aber praktisch nie.

Ich habe aber auch von einem Richter in Hamburg gehört, der kategorisch keine Verfahrensbeistände bestellt. Selber kenne ich ihn nicht. Aber er sagt: Ich möchte mir da nicht reinreden lassen. Was Verfahrensbeistände ohnehin selten tun. Meistens geben wir Empfehlungen oder Anregungen ab.

Muss denn in Kindschaftssachen nicht immer ein Verfahrensbeistand bestellt werden?

Nein, das Gesetz sagt: nur, wenn es erforderlich ist. Dann gibt es eine Aufzählung, wann es in der Regel erforderlich ist. Aber das kann der Richter nach eigenem Ermessen entscheiden.

Der Rechtsausschuss des Bundestages hat jüngst über eine Qualitätsoffensive für Familienrichter debattiert. Unter anderem wurde bemängelt, dass Fachanwälte zur Fortbildung verpflichtet sind, Richter aber nicht. Sie erwähnten eingangs zudem die Fortbildungsverpflichtung für Verfahrensbeistände. Wie ist Ihr Blick darauf? Braucht es strengere Qualitätskritierien für Familienrichter?

Richterinnen und Richter können nach einem Jahr Berufserfahrung in das Familienrecht wechseln. Für manche ist das dann nur eine Station in ihrer Laufbahn, in der können sie auch zufällig landen. Viele bleiben dann dort und spezialisieren sich.

Fortbildungen und Supervision sind gerade in einem solchen Rechtsgebiet sehr sinnvoll. Eine Verpflichtung dazu bedeutet meiner Ansicht nach aber nicht unbedingt, dass der Richter eine höhere Kompetenz hat, oder, wie etwa in der Kindesanhörung, eine größere Einfühlsamkeit im Umgang mit Kindern. Man kann Fortbildungen auch einfach nur absitzen. In Hamburg gibt es diverse Angebote für Familienrichter, wie Tagungen der Richterakademie oder der Justizbehörde, die umfangreich wahrgenommen werden. Ich weiß von vielen Richterinnen und Richtern, die sich in eigenen Supervisionsgruppen zusammenfinden. Einige Richterinnen haben sogar einen Arbeitskreis, für alle offiziell am Verfahren Beteiligten gegründet, der die Zusammenarbeit zum Wohle des Kindes verbessern soll.

Weiterführende Links: