Dieser Artikel ist bereits erschienen. Der stern veröffentlicht den Text erneut im Rahmen der Aktion #weileswichtigist, mit der wir an bestehende Konflikte in der Welt erinnern wollen, die etwa im Schatten der Corona-Pandemie oder der US-Wahlen nur wenig Beachtung gefunden haben. Einen Überblick zu allen Inhalten finden Sie hier.

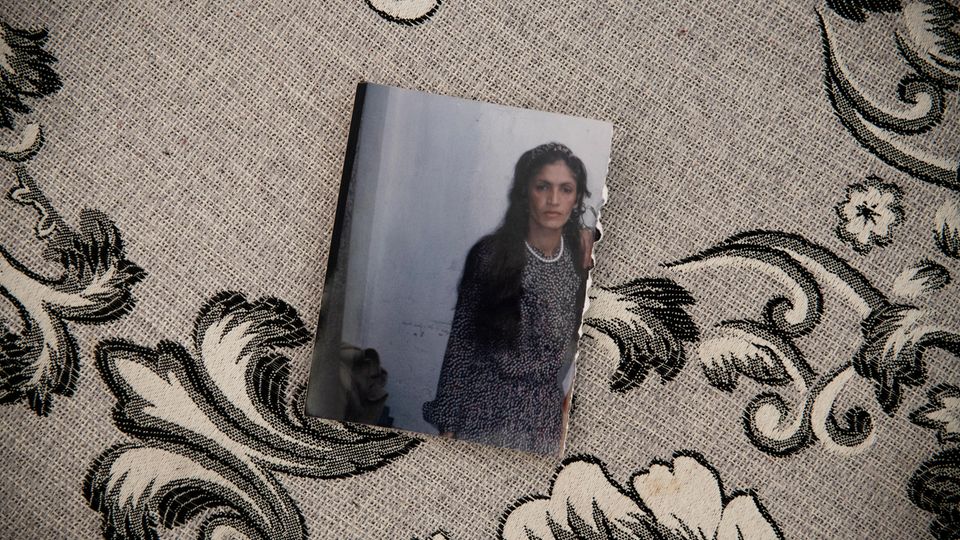

Die Frau, die in Kabul für Recht und Ordnung sorgen soll, fürchtet den Frieden. Sie sitzt auf einem Blümchenkissen im vierten Stock eines Wohnhauses in Kabul und wiegt eine Pistole in den Händen. Sollte der Krieg tatsächlich einmal enden, sagt die Frau, müsse sie vorbereitet sein. Sie steht auf und läuft hinüber zu einer kleinen Kommode. Zwischen Puder und Lippenstiften zieht sie ein Magazin hervor. Mit einem lauten Kratzen lässt sie es in die Pistole schnappen. Es ist eine Walther P1, Polizeimodell.

stern Grant

Der stern lobt seit 2016 den mit 10 000 Euro dotierten Förderpreis stern Grant aus, um die Arbeit junger Fotojournalistinnen und Fotojournalisten zu unterstützen; er soll Talenten die langfristige Beschäftigung mit einem journalistischen Thema ermöglichen.

"Im Frieden wird er kommen. Er wird versuchen, mich zu töten, aber nicht, wenn ich ihn zuerst erwische", sagt die Frau. Für einen Moment ist es ganz still. Nur das Säuseln des Ventilators ist zu hören.

Afghanistan kennt fast nur schlechte Nachrichten

Die Frau mit der Pistole heißt Schamila und ist 47 Jahre alt. Schamila arbeitet als Polizistin in Kabul, eine Frau mit akkurat geschminkten Wimpern und einem scharfen Blick, den sie trägt wie eine Uniform. Der Blick sagt: Sei vorsichtig. Leg dich nicht mit mir an!

Zusammen mit ihren vier Kindern wohnt Schamila in Chairchane, einem Stadtteil im Norden von Kabul. Hinter ihr, durch die Gardinen ihres hellen Wohnzimmers, kann man die Berge des Hindukuschs erkennen. Vor ihr steht ein Fernseher, auf dem die Nachrichten laufen.

Schamila verfolgt die Nachrichten jeden Tag. Auch wenn es ja immer das Gleiche ist. Die Anschläge. Die Taliban. Die Gefechte. Schamila hat sich daran gewöhnt, wie alle in Afghanistan, diesem Land, das nur schlechte Nachrichten kennt. Doch es sind ja auch nicht die schlechten Nachrichten, die Schamila fürchtet. Es sind die guten.

Dass Schamila der Frieden mehr Sorgen bereitet als der Krieg, hängt mit ihrem Ex-Mann zusammen, einem Taliban, der für die Kämpfer Selbstmordwesten baute und Schamila jahrelang gefangen hielt. Vor einigen Jahren lief sie ihm davon und floh mit ihren Kindern nach Kabul, die Stadt, aus der man sie als Mädchen entführt hatte.

Ehrlos

Damals, es war das Jahr 2006, waren die Taliban geschwächt. Heute, 17 Jahre nach der amerikanischen Invasion, sind sie so stark wie seit Langem nicht mehr. Zwei Drittel des Landes haben sie zurückerobert.

Zuletzt sah Schamila im Fernsehen, wie der afghanische Präsident Aschraf Ghani versuchte, mit internationaler Hilfe Friedensverhandlungen mit den Taliban in Gang zu setzen. Ganz ohne Vorbedingungen. Zwar scheiterten die Verhandlungen, aber zumindest im Juni, zum Fest des Fastenbrechens, gab es einen dreitägigen Waffenstillstand, während dessen es einzelnen Taliban erlaubt war, nach Kabul zurückzukehren. In diesen Tagen bekam Schamila ein Video geschickt. Es zeigte ihren Ex-Mann, wie er unmaskiert und scherzend eine Straße in Kabul entlanglief. Schamila schnürte es die Luft ab, als sie das Video sah. Denn dass ihr Ex-Mann Rache nehmen will, weiß sie. Die Anrufe kommen meistens abends, manchmal auch nachts. Eine unterdrückte Nummer und eine Stimme, die flüstert: "Du bist eine ehrlose Frau. Ich kriege dich, und dann schneide ich dir und den Kindern den Kopf ab."

Es ist besser, zu vergessen

Seitdem sie das Video gesehen hat, schläft Schamila wieder schlechter. Und auch die Attacken kommen häufiger. Los geht es immer mit einem Kribbeln im Gesicht. Dann dieses Gefühl, als ob Seile ihren Brustkorb zuschnürten, danach folgen das Zittern, die Krämpfe, die Atemnot. Irgendwann beginnt Schamilas Hals zu schwellen, und alles dreht sich, schnell und immer schneller, bis da nur noch Dunkelheit ist und sie sich übergeben muss.

Schamila sagt, es sei in diesen Momenten die Vergangenheit, die sie befalle wie ein böser Geist. In Afghanistan sei es besser, zu vergessen. Vom Erinnern komme nichts Gutes.

Denn Schamila weiß, wie es aussieht, wenn die bösen Geister siegen. Sie arbeitet für eine Einheit der Kriminalpolizei in Dienststelle 11, wo sie vor allem Todesfälle von Frauen untersucht. Wenn Schamilas Handy klingelt und sie zu den Tatorten gerufen wird, findet sie Frauen, die sich angezündet haben. Frauen, die an Ventilatoren von der Decke baumeln. Andere haben Stichwunden, aufgeritzte Arme, verätzte Gesichter. Manche von ihnen wurden Opfer von Männern. Andere von sich selbst. Man kann vielleicht nicht sagen, der Krieg hat sie getötet. Aber doch die Gewalt, die im Krieg wuchert.

Zwar gibt es keine Untersuchungen darüber, wie viele Afghanen nach 40 Jahren Krieg unter psychischen Problemen leiden, aber manche Experten schätzen den Anteil auf 75 Prozent. Es geht um Depressionen, Angststörungen und um Posttraumatische Belastungsstörungen, die westliche Psychologen gern mit PTBS abkürzen. Man kennt das in Bezug auf Afghanistan vor allem von westlichen Soldaten, die am Hindukusch gekämpft haben. Heimkehrer, die plötzlich im Supermarkt zusammenbrechen, weil sie glauben, unter Beschuss zu stehen. Es sind Männer, die den Krieg mit in den Frieden nahmen. Schamila aber ist eine Frau, die den Krieg nie verlassen hat.

Silberne Walter P1

Werden die Attacken zu schlimm, sagt Schamila, schlucke sie einfach einige von den Tabletten, die ihre Schwester, die vor Jahren nach Deutschland gegangen ist, bei ihren Besuchen mitbringt. Sie liegen in einer Plastiktüte neben dem Fernseher, auf dem jetzt iranische Seifenopern laufen.

Schamila wirft der Tüte einen grimmigen Blick zu. Sie hasst die Tabletten, aber noch mehr hasst sie die Schwäche, für die sie stehen. "In meinem Job kann ich diesen Quatsch nicht gebrauchen", sagt sie und drückt den Rücken gerade, als müsse sie wieder Haltung annehmen. Auf der Wache wissen sie nämlich nichts von Schamilas Attacken. Sie nennen sie Chula Katarnach, die strenge Tante.

Am nächsten Morgen, die Sonne ist gerade aufgegangen, steht Schamila vor dem kleinen Spiegel im Schlafzimmer ihrer Wohnung und streift ihre Uniform glatt. Im Gürtel hängen ein Paar Handschellen, eine Tasche mit Munition und die silberne Walter P1, die sich jetzt in einem Halfter aus Rindsleder versteckt. Es gebe zwei Arten von Polizistinnen, sagt Schamila, während sie sich ein lilafarbenes Tuch um den Kopf bindet. Die einen, die auf dem Weg zur Arbeit eine Burka tragen, um sich vor Angriffen zu schützen. Und die anderen, die so seien wie sie. Die würden sich normalerweise aber nicht so lange halten, sagt Schamila und lacht ein hartes Lachen. Dann streicht sie ihrem Sohn zum Abschied über das Haar, schließt die zwei Schlösser ihrer Wohnungstür auf und tritt ins Freie. Es ist noch früh an diesem Morgen, aber trotzdem schon heiß. In der staubigen Luft mischt sich der Geruch von frischem Brot und Abfall, irgendwo schlachtet jemand ein Lamm.

Erinnerungen wie Fetzen

Gerade einmal eine Woche ist es her, dass Islamisten nicht weit von hier eine Polizeischule stürmten und Dutzende Kadetten töteten. Das passiert immer wieder. Polizisten gelten als Kollaborateure der Besatzer. Sie aber habe entschieden, dass sie sich davon nicht beherrschen lasse, sagt Schamila und deutet auf eine Gasse, die sich zwischen zwei Geschäften in einen Häuserblock schlängelt wie ein Reptil. In einer Straße wie dieser sei es passiert, die Entführung. Schamila war zwölf, als sie sie holten.

Ihre Erinnerung an die Entführung ist zerrissen, eigentlich sind es nur Fetzen. Übrig geblieben sind die Sätze der Männer. Dass sie Ungläubige töten. Und da ist die Erinnerung an die Flugzeuge, die Schamila am Himmel sah, als sie gefesselt in den Büschen lag. Die weit wegflogen und eine Einsamkeit in ihr hinterließen, die bis heute nicht mehr verschwunden ist.

Ihre Entführer waren Kämpfer der Mudschaheddin, die damals, in den 80er Jahren, gegen die russischen Besatzer kämpften. Die Männer brachten Schamila über die Berge nach Pakistan, wo man sie mit einem hochrangigen Kämpfer namens Abdullah Jan verheiratete. Ihr Ehemann war viel älter als Schamila, aber er gab ihr zu essen und schlug sie nicht. In den zwei Jahren, die Schamila mit ihm verbrachte, bekam sie zwei Kinder von ihm, zwei Jungen. Doch es dauerte nicht lange, da fiel Abdullah Jan im Gefecht, und Schamila wurde mit einem seiner Neffen verheiratet, Saber. Schamila war jetzt 15, aber schon das zweite Mal verheiratet. Allerdings hatte Saber bereits eine Frau und wollte Schamila nicht. Er zwang sie, ihre Söhne an einen Onkel wegzugeben. Schamila weinte und schrie, aber man schlug sie, bis sie schwieg.

Jeans und Miniröcke

Sabers Familie wohnte in einer Lehmhütte in Dar Sa Ma'an, einem Dorf nahe der pakistanisch-afghanischen Grenze. Während der Krieg gegen die Sowjets endete und Afghanistan in einen neuen Bürgerkrieg taumelte, begannen für Schamila dunkle Jahre. Denn in den Augen ihres Mannes stand sie für die Sünde: einerseits ihre Bildung – Schamila hatte in der Schule lesen und schreiben gelernt; andererseits die Tatsache, dass ihre Schwestern in Kabul in Jeans und Miniröcken umherliefen. Sie ist verflucht, schimpften die Verwandten ihres Mannes. Sie stürzt uns ins Unglück, flüsterte die andere Ehefrau. Wenn die Familie abends gemeinsam beim Essen saß, musste Schamila zusehen. Oft bekam sie nur Reste, manchmal auch gar nichts. Der Hunger wurde ihr treuester Begleiter. Saber besuchte Schamila nur nachts in der kleinen, schmutzigen Kammer, in der sie schlief. Wenn er wieder ging, klebte sein Geruch an ihr. Schamila ekelte sich vor ihm.

Am meisten aber hasste sie, dass er aus ihr eine Sklavin machte. Nachts, wenn alle anderen im Haus noch schliefen, musste sie das Wasser für die morgendliche Waschung erhitzen, die Schafe und Pferde füttern, die Kühe melken, putzen, waschen, fegen, jeden Tag. Wenn sie einen Fehler machte, schlug Saber sie mit Fäusten, Stangen und Ästen. Manchmal so brutal, dass Schamilas Knochen brachen und sie wochenlang nur liegen konnte. In ihren Schwangerschaften verlor sie dadurch mehrere Babys. Sie begrub sie hinter dem Haus neben einer Akazie.

So vergingen die Jahre. Von den Kindern dieses Mannes überlebten nur drei – zwei Söhne und eine Tochter. Doch auch aus ihnen machte sich Saber nicht viel. Wenn sie es wagten, ihn anzusprechen, wenn er von den Kämpfen nach Hause kam, bedrohte und schlug er auch sie. Schon Mitte der 90er Jahre hatte sich Saber einer neuen Gruppe angeschlossen, die versprach, Afghanistan von den Warlords und der Korruption zu befreien: den Taliban. Weil Saber ein geschickter Handwerker war, fing er bald an, Sprengfallen und Selbstmordwesten für die Kämpfer zu bauen. Er lagerte sie in Schamilas Zimmer, die ständig fürchten musste, die Kinder könnten damit spielen. Die Angst baumelte über ihr wie nasse Wäsche.

Nach einigen Jahren, Schamila war schon über 30 und die Kinder endlich groß genug, entschied sie, dass sie es wagen musste. Fliehen, irgendwie. Sie schaffte es aber nur bis in die nächstgrößere Stadt, dort erkannte sie ein Bekannter und schleppte sie zurück nach Hause. Die Familie tobte. Man entschied einstimmig, dass Schamila für ihren Verrat sterben müsse. Saber hatte das Gebet schon gesprochen und ihr das Seil um den Hals gelegt, als die Kinder in das Zimmer rannten und sich an seine Arme und Beine klammerten.

Erstens die Männer, zweitens die Frauen

Schamila sagt, dass sie bis heute nicht weiß, warum Saber sie dieses eine Mal verschont habe, aber sie wusste: Früher oder später würde er es tun. Sie musste es wieder versuchen. "Meine vier Kinder sollten eine Zukunft haben", sagt Schamila. Ihr zweiter Fluchtversuch, nachdem Saber sie ein Jahr im Haus gefangen gehalten hatte, glückte.

Wer Schamila davon sprechen hört, von der Gefangenschaft, aber auch von der Flucht, der bekommt den Eindruck, als würden zwei Frauen die Geschichte erzählen. Ihre Stimme wechselt, zwischen leise und laut, flehend und aggressiv. Es passiert innerhalb von Sekunden. Aus dem Mädchen wird die Polizistin. Und wieder zurück.

Als Schamila etwas später die Station betritt, stehen alle Zeichen auf Polizistin. Die Wache ist ein großer, graugrüner Kastenbau, gesichert wie eine Festung. 345 Polizisten arbeiten hier, 14 davon sind Frauen. Schamila ist die Ranghöchste von ihnen. In ihrem Büro stapeln sich die Akten Dutzender Fälle. Dass es dabei so oft um Frauen geht, habe zwei Gründe, sagt Schamila. Erstens die Männer. Zweitens die Frauen.

Denn ihre Rolle in Afghanistan habe sich in den vergangenen Jahren gewandelt. Zwar mögen die internationalen Truppen dem Land keinen Frieden gebracht haben, aber bei Afghanistans Frauen haben sie neue Erwartungen geweckt. Diese verbreiten sich indirekt. Über die Werbung, das Internet und die Bollywoodfilme, die mittlerweile immer wieder dazu führen, dass Mädchen in Afghanistan davonlaufen. Und sie befeuern einen zweiten Krieg. Den zwischen Tradition und Moderne. Schamilas Akten erzählen von seinen Opfern.

Manchmal würden wildfremde Frauen sie auf der Straße ansprechen, sagt Schamila, und ihr von ihren Ängsten erzählen. Bitte, Tante, hilf mir, sonst tue ich mir etwas an, würden sie sagen. Dann sei auch sie ratlos, gibt Schamila zu. Was solle sie tun? Sie sei ja nur Polizistin.

"Warum sind wir so traurig?"

Eine Frau, die ähnliche Geschichten zu hören bekommt, sitzt in einem Krankenhaus sieben Kilometer entfernt. Dr. Nadschia ist eine der wenigen Psychologinnen in Kabul, und auch wenn sie und Schamila sich nie begegnet sind, könnte man sagen, sie kämpfen mit dem gleichen Problem: dem Krieg im Kopf.

An einem heißen Septembertag blickt Dr. Nadschia in ihrem winzigen Behandlungszimmer auf eine Frau in Burka, die ihr Gesicht in den Händen vergraben hat. Die Frau kommt vom Land und ist schwer krank. Sie hat mehrere Kinder im Krieg verloren und leidet unter Depressionen und Panikattacken.

"Doktor, mir ist ständig schwindelig. Und der Schmerz in meiner Brust hört nicht auf."

"Ich habe dir erklärt: Es sind die Angst und der Stress, die das Gefühl in deiner Brust machen. Hast du geatmet, wie ich es dir gezeigt habe?"

"Ich habe es versucht."

"Tante, erinnere dich: Warum sind wir Menschen so traurig? Wegen der Sachen, die uns passiert sind. Gefühle beeinflussen unseren Kopf. Und unser Kopf beeinflusst unseren Körper."

Tod in Gottes Hand

Dr. Nadschia zeigt auf eine Tafel in der Ecke des Büros. Darauf ein Strichmännchen und viele Pfeile. Am Rand ist ein großes Herz gemalt. Es ist Nadschias Filzstiftskizze von der Seele. Sie benutzt die Tafel, damit ihre Patienten leichter verstehen, was mit ihnen los ist. Manche hätten Angst, dass man sie in eine Irrenanstalt abschieben könnte, sagt die Psychologin. Sie ist gerade mal 26, eine hübsche Frau, deren Gesicht von einer wohlbehüteten Kindheit erzählt. Ihr teures, buntes Seidentuch sitzt auch nach zwölf Patienten am Tag.

Weil sie so viele Patienten hat, muss Nadschia oft mehrere gleichzeitig behandeln, ständig platzt jemand in ihr Büro, wollen Verwandte sie sprechen. Die jetzige Patientin ist ihre sechste heute, dabei ist es gerade erst halb zwölf mittags.

"Meine Verwandten haben mir gesagt, dass ich mit meiner Krankheit sterben werde", sagt die Frau. "Deine Verwandten sind ungebildet. Sie wissen nicht, wovon sie sprechen. Die Doktoren sind klug, sie haben studiert, mach, was sie sagen."

"Aber ich will nicht sterben."

stern Grant

Der stern lobt seit 2016 den mit 10 000 Euro dotierten Förderpreis stern Grant aus, um die Arbeit junger Fotojournalistinnen und Fotojournalisten zu unterstützen; er soll Talenten die langfristige Beschäftigung mit einem journalistischen Thema ermöglichen.

"Der Tod ist in der Hand Gottes. Niemand weiß, wann er sterben wird. Und wenn du es nicht weißt, Tante, warum sorgst du dich dann?"

Resilienz

Es mag für westliche Ohren irritierend klingen, wie Nadschia mit ihren Patienten redet, streng und ständig über Gott. Aber Psychotherapie, das lernt man in Afghanistan, ist so unterschiedlich, wie es die Kulturen selbst sind.

Aufgewachsen ist Nadschia in Pakistan, dort hat sie auch studiert. Ihr Vater, ein afghanischer Geschäftsmann, überredete sie, mit ihm nach Kabul zu gehen. Das war vor zwei Jahren. Sie wolle einfach dabei helfen, ihr Heimatland zu heilen, sagt sie.

Dabei vertraut sie auf die Stärke der Afghanen – Resilienz, im Therapeutendeutsch. Es meint die Fähigkeit, aus Krisen Stärke zu machen. Wenn die Afghanen in etwas Übung hätten, dann darin.

Frauen wie Schamila seien dafür das beste Beispiel, sagt Nadschia. "Sie scheint es sich zur Strategie gemacht zu haben, ihr eigenes Schicksal zu überwinden, in dem sie anderen Frauen hilft. Das ist gut. Auch wenn es auf Dauer nicht gegen die Attacken hilft."

Tränen

Später am Abend, die junge Psychologin ist längst zurück in ihrer Villa am Stadtrand, steht Schamila auf dem Balkon ihrer Wohnung. Von oben blickt sie auf die Straße, auf der nun ein paar Kinder Fußball spielen und die ganz friedlich daliegt. Hat sie jemals überlegt, eine Therapie zu machen?

Ja, antwortet Schamila, doch sie wisse nicht so recht, wo. Das Geld reiche ja kaum für das Essen und die Kinder. Danach schweigt sie. Eine Weile beobachtet sie ein Flugzeug, das über den Bergkuppen durch die Wolken rauscht. Für ein paar Sekunden meint man nun, Tränen in ihrem Gesicht zu erkennen. Doch schon im nächsten Moment klingelt das Telefon. Die Wache ist dran, und Schamila ist wieder im Dienst.