Als ich mein erstes veganes Kochbuch in der Hand hatte, tauchte darin ein Getränk auf, das ich bis dahin noch nie probiert hatte: Matcha. Ein sehr feiner, grüner Tee. Seitdem hat dieser Tee meinen morgendlichen Milchkaffee ersetzt. Das wundert mich immer noch, denn ich war ein echter Kaffeejunkie, mit Siebträgermaschine, leckerem Espresso, vorgewärmten Tassen und dem ganzen Pipapo. Jetzt also Matcha. Was ist denn daran eigentlich so besonders?

Grünes Gold

Als erstes kommt einem bei grünem Tee vielleicht so ein Beutel mit grünem Label in den Sinn. Oder ein Heißgetränk aus dem Chinarestaurant. Damit hat Matcha aber absolut nichts zu tun. Matcha ist ein fein gemahlener Tee von kräftiger, grüner Farbe. Man kauft ihn in kleinen Dosen oder Tüten und wenn man zum ersten Mal auf das Preisetikett unter dem Döschen schaut, möchte man für das Geld doch eigentlich lieber ein Kilo Kaffee in seinen Einkaufswagen legen. Warum ist das Zeug bloß so teuer? Und wie kann ich sicher sein, bei dem Preis einen wirklich guten Matcha zu erwischen? Ich beschließe jemanden zu treffen, der sich damit auskennt.

Thomas Grömer ist der Geschäftsführer von Aiya in Hamburg, einer Firma mit dem Sitz in Japan, die seit 1888 Matcha produziert. Ich treffe ihn in seinem Büro, wo er eine kleine Verkostung vorbereitet hat. Er nimmt sich über eine Stunde Zeit und erklärt mir die Besonderheiten diese Tees.

Feine Handarbeit

Matcha stammt ursprünglich aus China und kam von dort aus mit buddhistischen Mönchen wahrscheinlich um 1200 nach Japan. Aus ihrem Teeritual entwickelte ein Teemeister die traditionelle, japanische Teezeremonie. Der Tee ist selbst in Japan selten und wir dort von nur 300 Teebauern angebaut. Etwa vier Prozent der japanischen Produktion werden exportiert, eine winzige Menge. Der weltweite Anteil Matcha an der gesamten Teeernte beträgt nur 0,003 Prozent, damit ist er wohl der seltenste Tee der Welt. Bevor Matcha geerntet wird, werden die Felder mit riesigen Sonnenschutz-Planen für vier Wochen beschattet. Dadurch, dass der Tee dann weniger Sonnenlicht bekommt, produziert er mehr Chlorophyl und entwickelt seine knallige Farbe und einen hohen Anteil an Antioxidantien und Aminosäuren. Die feinen Sorten werden dann von Hand geerntet, die einfacheren von der Maschine. Nach der Ernte werden die Teeblätter gedämpft, getrocknet und sortiert. Von diesen Rohteeblättern entfernt man anschließend mit verschiedenen Maschinen die Stengel und Blattadern, bis nur noch das reine Blattfleisch übrig bleibt. Ein Teemeister stellt aus diesem Blattfleisch die endgültige Teemischung zusammen.

Ab in die Mühle

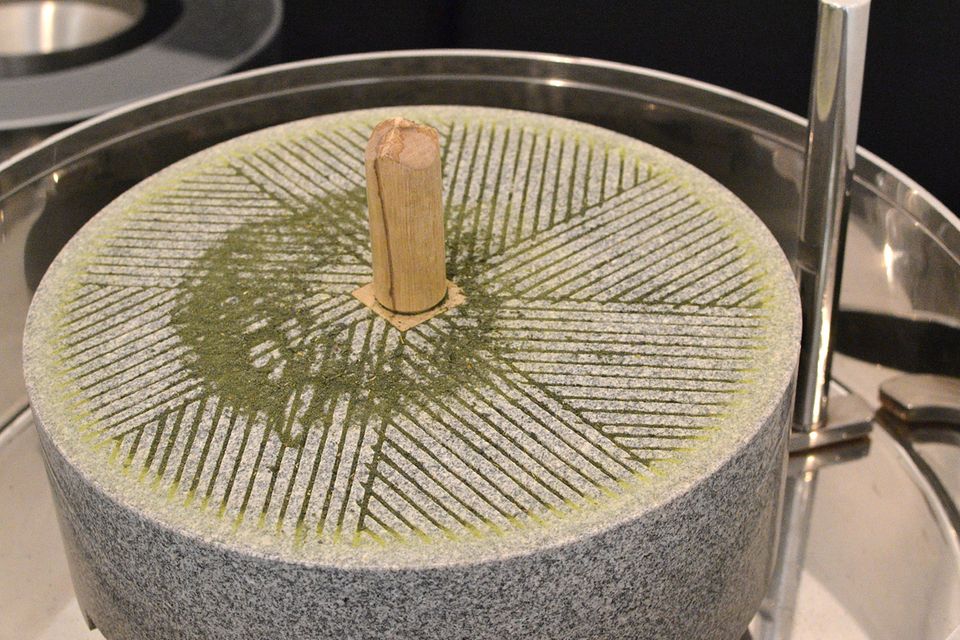

Der Tee wird zwischen handgefertigten Mahlsteinen aus Granit zu einem feinen Pulver vermahlen. Das muss sehr langsam geschehen, damit das volle Aroma erhalten bleibt. Für 30 Gramm, den Inhalt einer klassischen Matcha-Dose, muss die Mühle knapp eine Stunde lang mahlen. Die Mühlen stehen bei Aya in einem High-Tech Reinraum, um jede Verunreinigung auszuschließen. Und es ist schon verrückt, dass die Mahlsteine und die Achsen der Steine noch immer handgemacht sind. Die Ausbildung zum Matcha Mahlsteinmeister dauert übrigens lockere zehn Jahre. Danach kann man den perfekten Stein aus Granit mit der perfekten Achse aus Eiche herstellen. Japanischer Perfektionismus. Der Trick bei den Steinen sind die kleinen Rillen und die nicht sichtbare konkave Form, die den Tee immer kleiner mahlt, je weiter er zwischen den Steinen nach aussen rutscht. Das Teepulver muss dann schnell luftdicht verpackt werden damit es nicht oxidiert und sein Aroma verliert. Bei guten Herstellern werden selbst die verschlossenen Dosen noch bis zur Auslieferung gekühlt, damit Aroma und Inhaltsstoffe erhalten bleiben. Wir haben jetzt einen feinen Tee, der nichts mit dem gemeinen Teebeutel aus dem Supermarkt zu tun hat. Dort wird man guten Matcha auch wohl kaum finden.

Geschäft mit Trend

Klar, dass so ein aufwändig produzierter Tee sehr viel kostet. In Japan übrigens wundert man sich nicht darüber. Die Japaner geben viel mehr Geld für ihr Essen aus, als wir. Für sie ist es klar, dass Qualität und billig nicht zusammen geht. Während der Deutsche denkt „Geil, Hühnchen für 1,99“, gehen beim Japaner bei dem Preis gleich die Alarmglocken an. Sie geben bis zu 25 Prozent ihres verfügbaren Einkommens für Essen aus, sogar mehr als Franzosen, die in Europa in dieser Beziehung Spitzenreiter sind. Wir Deutschen kommen gerade mal auf 8 Prozent - ein Drittel. Diese Gleichgültigkeit der Deutschen gegenüber Qualität wird gerne ausgenutzt. Matcha hat gerade einen Trend und wenn man jetzt schnell eine schlechte Qualität für viel Geld an ein paar Großstadthipster verkaufen kann, ist das ein lohnendes Geschäft. Die haben ja eh keine Ahnung, wie guter Matcha schmecken muss. So kommt es, dass sowohl der beste und der schlechteste Matcha aus unserer Verkostung als zeremonielle Top-Qualität verkauft werden. Sie kosten beide nahezu gleich viel, schmecken aber extrem unterschiedlich. Im Supermarkt findet man inzwischen auch Matcha. Klein darunter steht dann aber Getränkezubereitung und der Hauptbestandteil des Pulvers ist Zucker. Die Kasse klingelt. Günsigerer Matcha bekommt übrigens weniger Schatten, wird früher gepflückt, nicht sorgfältig von Rippen befreit und nicht so fein vermahlen. Den Unterschied sieht man schon an der Farbe und schmecken tut man es auch.

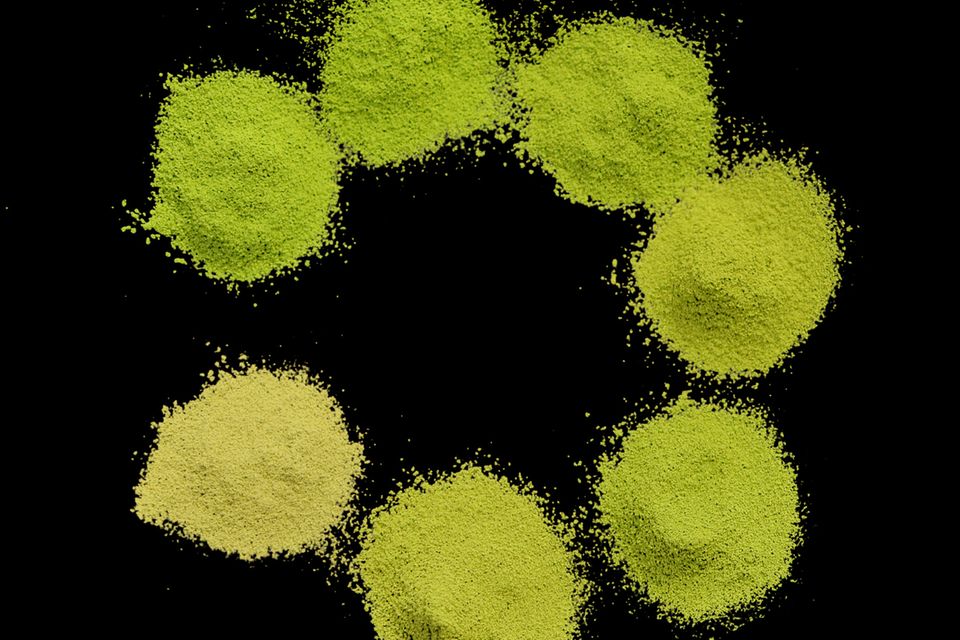

Generell kann man sagen, je oliver und grauer die Farbe des Matcha und je grober gemahlen, desto schlechter ist seine Qualität. Matcha aus China ist meist günstiger als der aus Japan. Das muss aber nicht unbedingt heißen, dass der nicht gut sein kann. Japan hat zwar die Teezeremonie erfunden und beansprucht die Tradition des Matcha für sich, doch der Ursprung des gemahlenen Tees liegt eigentlich in China. Ich hatte bisher zwei chinesische Premium-Matchas, deren Qualität war ungefähr vergleichbar mit der japanischen Kochqualität. Ich selbst achte auf Bio-Qualität, die Auswahl ist dann aber etwas kleiner. Richtig teurer Matcha lohnt sich übrigens nur, wenn man ihn pur trinkt. Für einen Matcha Latte genügt die Kochqualität. Matcha in Kochqualität kostet um die 30 Euro pro 100 Gramm. Bei Aya heißt der Fuku. Mal zum Vergleich: bei meinem Verbrauch an Kaffee und Tee pro Tasse, kostet mich ein Glas Matcha-Latte 50 Cent, eine Schale Milchkaffee 30 Cent. Der teuerste Matcha, den ich bei Aiya probieren durfte liegt bei knapp 2 Euro pro Tasse. Billiger als im Coffeshop, für zu Hause aber eher was für den Sonntag.

Voll Umami

Dann noch der Geschmack. Eine gute Sorte schmeckt sehr frisch, weich aber gleichzeitig extrem vollmundig. Matcha enthält zwar mehr Koffein als Kaffe, man nimmt davon aber weniger Pulver pro Tasse und das Koffein aus dem Tee wird langsamer freigesetzt. Die Wirkung ist dadurch auch nicht so plötzlich wie beim Kaffee. Eher subtil, angenehm und länger anhaltend. Match enthält sehr viel L-Theanin, das ist eine Aminosäure, ähnlich der Glutaminsäure, die im Mund den Geschmack Umami auslößt. Thomas Grömer vergleicht den Geschmack mit bitterer, guter Schokolade. Ich habe versucht das mit geschlossenen Augen nachzuvollziehen. Da ist schon eine Ähnlichkeit in der Bitterkeit und Schokolade enthält auch eine gehörige Portion Glutaminsäure, aber das Mundgefühl ist natürlich anders und Blätter schmecken für mich doch irgendwie anders als Kakaobohnen. Ich finde irgendwie grüner.