Wenn am heutigen Nachmittag die Live-Übertragungen von der Amtseinführung starten, können wir es wieder sehen. Dann wird Donald Trump wieder den "Jerk" tanzen – auf das eine Bein hüpfen und dabei das andere nach vorn strecken. Dabei wird er die Fäuste abwechselnd nach oben recken und wieder nach vorne strecken, ganz so als ob er ein imaginäres Autolenkrad umfasst und nach rechts reißt. Und dazu werden ein Häuptling, ein Bauarbeiter, ein Biker und andere Figuren um ihn herumtanzen und "Y.M.C.A." schmettern – eine Hymne der Schwulenbewegung, die die nächtliche Partnersuche und den anonymen Sex in den Gay-Clubs feierte.

Trump und LGBTQ? Nichts passt weniger zueinander. Und gleichzeitig erklärt nichts Trumps Erfolg so gut wie dieser Song.

"Macho-Typen gesucht: Tanzen und Schnurrbart sind Pflicht"

"Macho-Typen gesucht: Tanzen und Schnurrbart sind Pflicht", so lautete die Anzeige, die Victor Willis Ende der 70er in einem New Yorker Magazin schaltete. Er hatte einige Songs geschrieben, für die er Charaktere suchte, um sie live zu präsentieren: einen Bauarbeiter, einen Cowboy, einen Häuptling, einen G.I., einen Biker. Den Motorrad-Cop würde der Leadsänger selbst spielen. Aus der Anzeige wurden die Village People. Ihre Disco-Hits "Y.M.C.A", "Macho Man" und "Go West" verkauften sich millionenfach und wurden von der heterosexuellen Mainstreamkultur gleichzeitig skeptisch beäugt. In der damaligen Sowjetunion standen die Village People wegen Subversion sogar auf der schwarzen Liste.

Zu "Y.M.C.A." von den Village People hat Trump schon in den 70ern geschwoft

"Ich glaube nicht, dass man Donald Trump und seine Anhänger ohne ihre Nostalgie verstehen kann", sagt Dr. Jami Saris, Professor für Anthropologie. "Sie wollen die Uhren zurückstellen. (…) Früher war Disco-Musik für viele problematisch, heute sagen die gleichen Leute: 'Die 70er waren großartig! Ich hatte keine Rückenschmerzen!'"

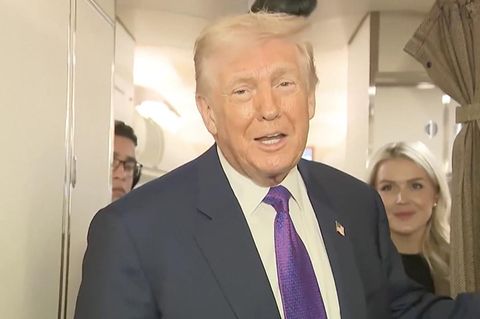

Trump selbst, Jahrgang 1946, war Ende der 70er in seinen 30ern: ein Immobilien-Tycoon auf dem Weg nach oben, unterwegs im Studio 54 und anderen angesagten Clubs der Ära, wo es keinen Weg gab, der Musik der Village People zu entgehen. Die "New York Times" beschrieb den heute 78-Jährigen damals als "groß, schlank, mit blendend weißen Zähnen, eine Erscheinung wie Robert Redford."

Für Trump also ist der Song eine hübsche Erinnerung – dass er kaum zu einer seiner politischen Äußerungen passt, spielt keine Rolle. Politische Inhalte sind für den US-Präsidenten wenig relevant – was zählt, sind der Affekt und der Effekt.

Wer sagt, "Y.M.C.A" sei eine Schwulen-Hymne, wird verklagt

Auch für Victor Willis und seine Village People sind Aussagen und Inhalte etwas, das man nach Belieben austauscht wie die Bandmitglieder. Mindestens 27 Leute gehörten im Laufe der Jahre der Gruppe an, von der Urbesetzung ist nur noch Willis dabei. Und auch sonst hat sich vieles geändert: 2020 noch hatte Willis Donald Trump die Nutzung seines Songs bei Wahlkampfauftritten untersagt, weil er dessen Politik ablehnte. Aber: "Der finanzielle Benefit war riesig!", sagt der 73-Jährige inzwischen. "Ich bin ihm dankbar, dass er meinen Song ausgesucht hat." Zu Willis' Dankbarkeit gehört auch, dass er seine Ehefrau jeden verklagen lässt, der behauptet, "Y.M.C.A." sei eine Schwulenhymne.

"Y.M.C.A."-Käppis werden zu "Maga"-Mützen

Knapp 50 Jahre, nachdem Victor Willis "Y.M.C.A." geschrieben hat, soll der Song also eine reine Feelgood-Nummer geworden sein – was natürlich nicht stimmt. Schon während der Covid-Pandemie wurde das Lied häufig auf Anti-Lockdown-Demos gedudelt und eroberte sich so einen Platz in den Herzen von Coronaleugnern und Q'Anon-Gläubigen. Praktisch, dass sich "Y.M.C.A."-Käppis mit nur drei kleinen Veränderungen in "Maga"-Mützen umdekorieren lassen.

Bei der Neuschreibung der Song-Historie spielten die Bühnen-Figuren der Village People eine entscheidende Rolle: Charaktere wie Bauarbeiter und Cop repräsentieren den amerikanischen Jedermann, der Biker im Lederdress und der Häuptling stehen stellvertretend für alle gesellschaftlichen Außenseiter im Kampf gegen das Establishment. Der einfache Mann im Endkampf gegen die da oben – dies ist das Selbstbild, das Trump und seine Anhänger vereint. Und zu dem die Village People nun fröhlich aufspielen.

Favoritin der Band fürs Präsidentenamt war übrigens Kamala Harris.