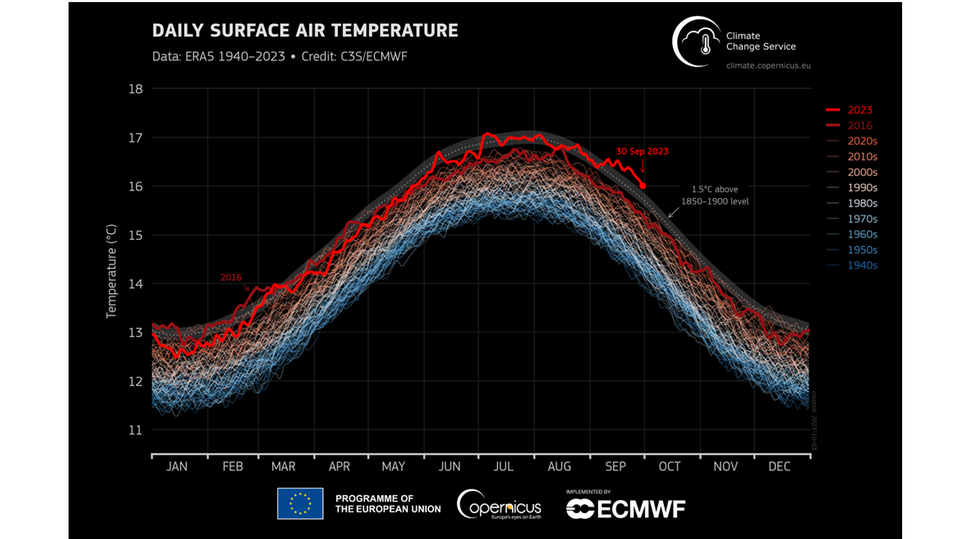

Die Brände in Nordamerika und Mitteleuropa stehen erneut für eine ernüchternde Klimabilanz: Das Jahr 2023 war wieder zu heiß, weltweit wurden Rekorde gebrochen. Besonders die vier letzten Monate bezeichnen Klimaforscher als rekordverdächtig. Auf einen überdurchschnittlich heißen September folgte ein nicht minder warmer Oktober. Der Herbstmonat war fast zwei Grad wärmer als zwischen 1850 und 1900 – dem sogenannten vorindustriellen Vergleichszeitraum. Das gilt nicht nur für Landflächen, sondern auch für das Meer: Dort waren die Temperaturen noch nie so hoch wie in diesem Oktober, schreiben Forscher vom Klimawandeldienst des europäischen Erdbeobachtungsprogramms Copernicus (C3S).

Aufs Jahr gerechnet lautet das Fazit: Weltweit lagen die Temperaturen um 1,4 Grad über den geschätzten Werten der Vorindustrialisierung.

Die Forscher des Klimawandeldienstes sind sich deshalb ziemlich sicher, dass 2023 nicht nur das heißeste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnung, sondern der letzten 125.000 Jahre werden könnte. Dafür haben die Wissenschaftler ihre Daten mit denen des Weltklimarates (IPCC) kombiniert. Dieser nutzt Eisbohrkerne, Baumringe und Korallenablagerungen, um Rückschlüsse auf das frühere Klima ziehen zu können.

Nun stellt sich die Frage: Wie kann ein Jahr nicht nur die Rekorde aus Zeiten des menschengemachten Klimawandels, sondern auch jene davor übertrumpfen? Gründe dafür gibt es einige – und nicht hinter allen steckt nur der Mensch.

1. El Niño

Auch natürliche Umweltereignisse beeinflussen das Klima. In diesem Jahr ist es vor allem der El Niño vor der Küste Perus, der die Temperaturen um 0,1 bis 0,2 Grad erhöhen kann und die Wetterlagen besonders in der südlichen Atlantikregion beeinflusst. Sein Gegenstück – La Niña – lässt die globale Temperatur durchschnittlich um 0,1 Grad sinken. Prognosen von Klimawissenschaftlern zufolge setzte der El Niño im Sommer ein und wird seinen Höhepunkt im Dezember erreichen.

"Die Rekordtemperaturen erwarten wir aber erst für kommendes Jahr, weil sich die globale Temperaturerhöhung erst mit zwei bis fünf Monaten Verzögerung abzeichnet", erklärte Josef Ludescher vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung (PIK) im Interview mit dem stern. Allerdings könne nicht ausgeschlossen werden, dass noch in diesem Jahr Temperaturrekorde registriert würden, die im kommenden Jahr noch einmal übertrumpft werden. Ludescher hält es für sehr wahrscheinlich, dass das 1,5-Grad-Ziel zeitweise überschritten werden könnte.

Es ist das erste Mal seit acht Jahren, dass ein El Niño im Atlantik auftritt. Zuvor wurden die globalen Durchschnittstemperaturen durch dreifache La Niñas leicht gesenkt. Die ungewöhnlich hohen Temperaturen sind vor diesem Hintergrund deshalb wenig überraschend.

2. Luftverschmutzung

Ein weiterer wichtiger Faktor ist das Thema Luftverschmutzung. Treibhausgase wie CO2, Methan oder Feinstaub sind nicht nur gesundheits-, sondern auch klimaschädlich. Emissionen können von anthropogenen Quellen wie Verkehr und Kriegen, aber auch von natürlichen Quellen wie Vulkanausbrüchen freigesetzt werden. Um das in Paris vereinbarte 1,5-Grad-Ziel einhalten zu können, müssen diese Gase nach Einschätzung von Naturwissenschaftlern dringend reduziert werden. Die Internationale Energie Agentur (IEA) verzeichnete zuletzt jedes Jahr aufs Neue Rekordemissionen. 2022 stiegen die weltweiten CO2-Emissionen im Energiesektor etwa um knapp ein Prozent auf fast 37 Gigatonnen. In Deutschland sind die Emissionen seit 1990 kontinuierlich gesunken.

Treibhausgase bestimmen mit, wie viel Sonnenstrahlung ins All reflektiert wird. Forscher gehen bisher davon aus: je höher der Gehalt von Treibhausgasen in der Atmosphäre, desto stärker wird die Strahlung gebunden und desto stärker erwärmt sich die Erde.

Anhand von Satellitenbildern konnte ein internationales Forscherteam aber auch zeigen, dass bestimmte Partikel in der Atmosphäre, sogenannte Aerosole, einen kühlenden Effekt auf den Planeten haben. Denn sie reflektieren nicht nur das Licht, sondern können auch Wolken verändern – die wiederum ebenfalls Sonnenstrahlen reflektieren. Wenn sich die Aerosole und Wolken in der Luft verflüchtigen, so das Fazit, dann würde auch wieder mehr Strahlung auf die Erde treffen und zur Erwärmung beitragen. Auch das zeigte sich anhand der Satellitenbilder: Demnach ist die Konzentration der Aerosole über Nordamerika und -europa seit der Jahrtausendwende zurückgegangen. In dieser Zeit habe sich Erwärmung um 15 bis 50 Prozent erhöht. Die Studie wird derzeit von unabhängigen Experten geprüft und danach veröffentlicht.

3. Erwärmung der Ozeane

Die Ozeane speichern Wärme, transportieren sie mittels Strömungen über weite Strecken und regulieren so das Klima. Schon zu Beginn des Jahres 2023 stellten Forscher allerdings einen beunruhigenden Trend fest: Die Ozeane erwärmen sich. Die Hintergründe sind noch nicht abschließend geklärt, Wissenschaftler gehen aber davon aus, dass der Klimawandel eine Rolle spielt. Erwärmt sich der Ozean, können Hitze- aber auch Kälteperioden extremer ausfallen. Gleichzeitig wird mehr CO2 freigesetzt, das eigentlich in den Tiefen der Meere gespeichert wird. Verändern sich die chemisch-physikalischen Eigenschaften des Wassers, wird das Treibhausgas an die Atmopshäre freigesetzt, wo es die Strahlung daran hindert, in den Weltraum reflektiert zu werden.

Was bedeutet das alles für die Klimaziele?

Klimaforscher Josef Ludescher vom PIk hält es für sehr wahrscheinlich, dass das 1,5-Grad-Ziel im kommenden Jahr zeitweise überschritten wird. Danach könnten sich die Temperaturen wieder normalisieren. Vor dem Hintergrund des Klimawandels seien auch bei künftigen El Niños weitere Temperaturrekorde möglich. Ludeschers Fazit: "Wenn es so weitergeht, dann werden wir selbst bei den kältesten La Niñas nicht mehr unter 1,5 Grad liegen. Und dann haben wir das 1,5 Grad-Ziel dauerhaft überschritten, was schon zum Kippen von Klimaelementen führen könnte."

Das Pariser Klimaziel sieht vor, die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts hat sich die globale Temperatur bereits um fast 1,2 Grad erhöht. Die Vereinten Nationen rechnen damit, dass die Werte bis Ende des Jahrhunderts auf knapp drei Grad steigen könnten.

Die Europäische Umweltagentur (EEA) geht in ihrem aktuellsten Bericht davon aus, dass die EU ihre Emissionen bis 2030 um 43 bis 48 Prozent im Vergleich zu 1990 senken kann. Eigentlich sollten es 55 Prozent sein. Der Bundesverband für Erneuerbare Energien bezeichnet die Ergebnisse als "alarmierend". Würden künftige Klimaschutzmaßnahmen berücksichtigt, würde das Ziel immer noch um sieben Prozent verfehlt. Der Verband drängt weiter auf ein Ende der fossilen Energie – auch in Deutschland. Auch die Forscher des europäischen Klimawandeldienstes Copernicus plädieren im Vorfeld der anstehenden UN-Klimakonferenz in Dubai für "ehrgeizige" Vereinbarungen im Kampf gegen die Erderwärmung.

Quellen: Copernicus-Institut, Helmholtz Klima-Initiative, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, Umweltbundesamt, Internationale Energie-Agentur, Atmospheric Chemistry and Physics, "Süddeutsche Zeitung", mit Material von DPA und AFP.