Der Kampf um den ersten Flug zum Mond ist längst Geschichte, da machen sich auch die Europäer auf, den Erdtrabanten näher zu erkunden. Mehr als 30 Jahre nach der letzten Apollo-Mondlandung der Amerikaner schickten sie in der Nacht zum Sonntag die kleine Sonde "Smart-1" auf die Reise. Welche Neuigkeiten von ihr erwartet werden, bleibt vage, denn alle wesentlichen Erkenntnisse über den Mond liegen seit langem vor. So erklärt die Europäische Weltraumagentur (ESA) den Weg zum Ziel: Mit der Sonde wird ein neuer Ionenantrieb getestet, der längere Missionen ins All möglich machen soll.

"Wir haben wieder Kurs auf den Mond genommen. Aber das ist erst der Anfang: Wir bereiten uns auf wesentlich weitere Ziele vor", erklärt ESA-Generaldirektor Jean-Jacques Dordain. Mit dem gängigen chemischen Antrieb lassen sich ferne Planeten wie Merkur und Pluto kaum erreichen, weil er zu viel Treibstoff benötigt. Um überhaupt voran zu kommen, müssen Sonden die Anziehungskraft etwa vom Mars nutzen, um ausreichend Schwung zu holen. "Das ist so, wie wenn Sie von München über Rom und Paris nach Berlin fahren", erklärt der Gießener Physikprofessor Horst Löb, der ein Ionentriebwerk für die ESA erforscht hat.

Mit der Ausdauer einer Schildkröte unterwegs

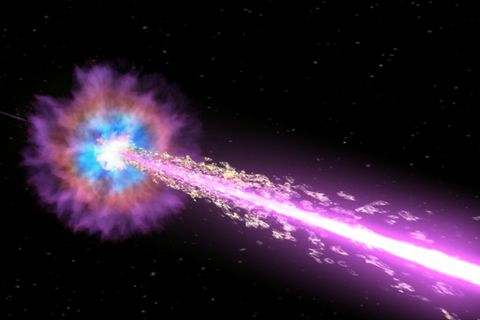

Der neue Antrieb, der seit langem die Science-Fiction-Autoren beflügelt, benötigt fast ausschließlich Sonnenenergie, kann mehrere Jahre ununterbrochen laufen und so den direkten Weg zu einem Planeten einschlagen. Er beschleunigt zwar wie eine Schnecke mit 0,2 Millimeter pro Sekunde, kann aber schließlich mit bis zu 50 Kilometer pro Sekunde durchs Weltall rasen. "Damit können wir alle Planeten unseres Sonnensystems in einer annehmbaren Zeit von wenigen Jahren erreichen", ist Löb zuversichtlich.

Bei der 400.000 Kilometer "kurzen" Strecke zum Mond, die Apollo in wenigen Tagen zurücklegte, lohnt sich der Ionenantrieb allerdings kaum. Deshalb wurde die Testroute um ein Vielfaches verlängert, und "Smart" wird 15 Monate für sie brauchen.

Kritiker bezweifeln deshalb, ob die "Sprintstrecke Mond" für den "Langläufer Ionenantrieb" das richtige Ziel ist. Auch die eingesetzte Technik entspricht ihrer Meinung nach nicht dem neuesten Stand der Wissenschaft. Das verwendete Ionentriebwerk aus russisch- französischer Forschung ist nur halb so stark wie die Entwicklungen aus Amerika und Deutschland. "Damit kommen Sie gar nicht auf direktem Weg bis zum Merkur", sagt Löb.

Gerhard Schwehm, Leiter der Planetaren Missionen bei der ESA, bestätigt diese Kritik. "Aber der französische Antrieb war am ausgereiftesten. Mit ihm können wir die grundsätzlichen Navigationseigenschaften testen", erläutert er. Die Entscheidung für den französischen und gegen den deutschen Antrieb ist nach seiner Information jedenfalls nicht auf Forderungen von ESA-Mitgliedstaaten gefallen.

Die Mondfahrt belebt alte Visionen

Der frühere Professor Rolf Meissner aus Kiel, der vor 30 Jahren am Apollo-Projekt der NASA mitgearbeitet hat, verteidigt den Mond als Zielpunkt. "Nach dem Wettrennen der Amerikaner und Russen ist er leider weitgehend in Vergessenheit geraten", bedauert er. "Allein für uns Wissenschaftler hat niemand mehr eine Mission auf den Weg gebracht." Überraschende Erkenntnisse erwartet Meissner zwar nicht, aber die Mondfahrt belebt wieder alte Visionen. "Ein Fernrohr auf der Rückseite des Mondes könnte weit bessere Bilder liefern als das Hubble-Teleskop."

Auch der Traum von einem Weltraumbahnhof auf dem Trabanten mit einem Sechstel der Erdanziehung ist noch nicht ausgeträumt. Doch für eine Mondstation ist Wasser dringend notwendig. Die Smart-Sonde soll deshalb ab Dezember knapp ein Jahr lang über den Polen kreisen und die tiefen, noch unerforschten Krater absuchen, in der Hoffnung, dort Eis aufzuspüren. Wenn sie tatsächlich fündig wird, beginnt vielleicht schon bald ein neuer Wettlauf zum Mond.

Ingo Senft-Werner, dpa