Axel Meyer ist ein gefragter Mann in diesen Tagen. Es ist "Darwin-Jahr": Charles Darwin, der Begründer der modernen Evolutionstheorie, wurde vor 200 Jahren geboren. Sein bahnbrechendes Werk "Über die Entstehung der Arten" veröffentlichte er vor 150 Jahren. Und Meyer, einer der renommiertesten Evolutionsbiologen Europas, gehört zu jenen Nachfolgern des großen britischen Naturforschers, die längst tiefer in die Materie eingestiegen sind als es Darwin zu seiner Zeit möglich gewesen ist. Nach Meyers Lesart treibt Egoismus die Evolution an ("es gibt keine Artgenossen, nur Konkurrenten"), sie ist in unserem Alltag sichtbar, sie arbeitet in uns Menschen weiter und sie folgt keinem göttlichen Plan. "Dafür sehe ich keine Hinweise", sagt er im Interview mit stern.de.

Axel Meyer ...

..., geboren am 4. August 1960, ist einer der renommiertesten, preisgekrönten und meist-zitierten Evolutionsbiologen Europas. Er ist Professor am Lehrstuhl für Zoologie und Evolutionsbiologie der Universität Konstanz, forscht derzeit aber am Wissenschaftskolleg Berlin. Das Magazin "Cicero" führte ihn 2007 auf der Liste der 500 wichtigsten Intellektuellen Deutschlands. Den Geheimnissen der Evolution spürt er vor allem in Fisch-Arten nach - in erster Linie anhand der Buntbarsche in afrikanischen Seen. Zudem widmet er sich zunehmend der molekularen Entwicklungsbiologie.

Herr Professor Meyer, die meisten Menschen wissen über die Evolutionstheorie, dass sie von Charles Darwin begründet wurde und nach der Maxime "survival of the fittest - der Stärkere setzt sich durch" verläuft. Sie sagen das stimmt so nicht. Wieso?

"Survival of the fittest" ist ein Schlagwort, das gar nicht von Darwin selber stammt, sondern von Herbert Spencer [Anm. d. Red.: englischer Philosoph und Soziologe des 19. Jahrhunderts, der als erster die Evolutionstheorie auf die gesellschaftliche Entwicklung anwendete]. In der Evolution kommt es darauf an, wer die meisten Nachkommen hat. Es ist zwar oft der Stärkste, der sich gegen andere Männchen im Kampf um die Weibchen durchsetzt, es kann aber auch der Schönste sein - oder auch nur der zufällig Glücklichste. In der Evolution gewinnen die Individuen, die unter den gegebenen Umständen am besten überleben und die meisten Nachkommen zeugen. Das englische Adjektiv "fit" bedeutet im evolutionären Zusammenhang so viel wie passend, tauglich oder günstig und nicht unbedingt "fit" im Sinne von Fitness-Studio. Es geht nicht immer und nicht unbedingt in erster Linie um die körperliche Fitness.

Ist denn die Evolution mit dem Menschen, der sogenannten "Krone der Schöpfung", an einem Endpunkt angekommen?

Es gibt keinen Endpunkt der Evolution. Das würde ja bedeuten, dass es ein Ziel gäbe, auf das die Evolution hinarbeiten würde. Das ist nicht der Fall. Die Evolution ist vollkommen blind und zufällig. In jeder Generation werden die Würfel neu gemischt. Für uns Evolutionsbiologen ist der Mensch nur eine weitere, beliebige Art - wenn auch die einzige, die Zeitungen verlegt und Computer baut. Nichts deutet darauf hin, dass die Entwicklung zwangsläufig den Menschen hervorbringen musste. Der verstorbene Evolutionsbiologe Stephen Jay Gould hat immer gesagt, wenn man das Tonband der Evolution zurückspulen würde, würde eine ganz andere Musik herauskommen.

Der Prozess der Evolution setzt sich also fort. Wo lässt sich das beobachten?

In jedem Krankenhaus, in jeder Arztpraxis, in der sich Antibiotika-Resistenzen zeigen. Auf jedem Feld, auf dem durch künstliche Selektion gezüchtete, domestizierte Pflanzen stehen – genauso wie gezüchtete Tiere in den Ställen. Aber auch an den Modellsystemen, an denen die wissenschaftlichen Labors arbeiten. Hefe, Bakterien oder die Drosophila-Fliege haben eine kurze Generationszeit, so dass innerhalb der Lebensspanne eines Evolutionsforschers die Veränderungen über mehrere Generationen hinweg beobachtet werden können.

Wenn man weiß, wo man hinschauen muss, kann man also die Evolution im Alltag erkennen. Gehören dazu auch Folgen des Klimawandels?

Sicher. Durch den Klimawandel haben wir inzwischen Vögel, die normalerweise in Nordafrika vorkommen und jetzt am Kaiserstuhl leben [Anm. d. Red.: z.B. der bunt gefiederte Bienenfresser]. Das tropische Dengue-Fieber und die Moskitos, die es übertragen, verbreiten sich in Italien und werden vielleicht auch über die Alpen kommen. Das sind evolutionäre Veränderungen, die auch den Menschen betreffen. Wir sehen uns plötzlich wieder Krankheiten ausgesetzt, die wir seit Jahrhunderten nicht mehr in unseren Breiten hatten.

Viele Arten werden den Klimawandel nicht überleben . . .

Der Klimawandel führt zu Veränderungen, die einerseits traurig sind, weil es den Eisbären nicht gut gehen wird. Andererseits werden wir vielleicht viele Papageien in unseren Parks haben. Das kann man sehen, wie man will. Die Natur ist ohne jegliche Wertung. Aber es ist sicher so, dass der vom Menschen gemachte Klimawandel zu einem Massenaussterben führt, wie es das bisher nur vier- oder fünfmal in der Geschichte der belebten Welt gegeben hat. Das ist ein Riesenproblem, das neben dem Klimawandel damit zu tun hat, dass so viele Biotope zerstört werden.

Ist der Mensch daher nicht doch ein Sonderfall der Evolution, da er in der Lage ist, Lebensräume zu zerstören oder sie sich zu erschließen?

Das ist nur eingeschränkt richtig. Sogar die Behauptung, dass wir als erste Spezies das Klima ändern, stimmt nicht ganz. Denken Sie an die Grünalgen und Cyanobakterien, die die Sauerstoff-Atmosphäre der Erde erst geschaffen hat – und all' die biologischen Veränderungen, die daraufhin folgten. Natürlich will ich den Menschen nicht mit der Grünalge vergleichen, aber beide Spezies sind oder waren sicherlich nicht bewusst darauf aus, das Klima zu ändern. Menschen werden - in evolutionären Zeitspannen gerechnet - nicht mehr allzu lange auf dem Planeten sein. Die durchschnittliche Lebensspanne einer Säugetierart liegt bei sechs bis zehn Millionen Jahren; wir haben zwei Millionen davon rum. Und ich würde erwarten, dass wir nicht den Durchschnitt erreichen, so wie wir mit dem Planeten umgehen.

Lesen Sie im zweiten Teil Antworten auf die Fragen, welche Rolle der Klimawandel für die Evolution spielt und wie das Schicksal des Menschen aussieht.

Evolution geschieht durch Anpassung eines Lebewesens an seine Umwelt. Wie gelangt diese Veränderung ins Erbgut?

So gefragt zäumt man das Pferd von hinten auf. Die Variation muss schon im Erbgut vorhanden sein. Dann wird selektiert und es setzen sich jene Varianten durch, die mehr Nachkommen haben. Im Prinzip kann das mit einem Individuum anfangen, das eine Gen-Variante hat, die sich über Zufall oder über positive Selektion in der Population verbreitet, so dass nach mehreren Generationen viele oder sogar alle Individuen dieser Population diese Gen-Variante aufweisen.

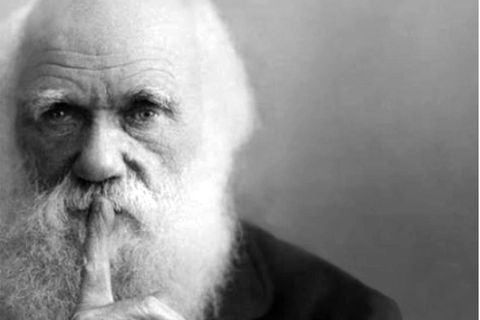

Charles Darwin ...

..., geboren vor 200 Jahren am 12. Feburar 1809, gilt als Begründer der modernen Evolutionstheorie. Als erster formulierte er die Theorie der Anpassung an den Lebensraum durch Variation und natürliche Selektion, und erklärte damit die Entwicklung aller Organismen sowie ihre Aufspaltung in verschiedene Arten. Die Grundlagen für seine Erkenntnisse sammelte er auf seiner fünfjährigen Reise auf dem Segelschiff "Beagle", die 1831 begann. Bei Landgängen beobachtete er die Natur, sammelte Pflanzen und Tiere, katalogisierte, skizzierte und analysierte sie. Sein bahnbrechendes Werk "Über die Entstehung der Arten" veröffentlichte er im Sommer 1858 - vor 150 Jahren. Alle Arbeiten Darwins kann man im Web unter www.darwin-online.org.uk einsehen.

Gibt es auch bei uns Menschen Beispiele für eine spezifische Anpassung an Lebensräume?

Die gibt es. Denken Sie nur an die Milchzuckerverdauung, die Asiaten sehr schwer fällt. Die Fähigkeit, als Erwachsener Milchzucker – Lactose – zu verdauen, hat sich in Nordeuropa wahrscheinlich erst in den letzten 10.000 Jahren verbreitet - durch die Viehzucht. Interessanterweise gibt es dieselbe Fähigkeit auch in Afrika bei Vieh züchtenden Stämmen. Dort liegt eine andere Mutation im selben Gen zugrunde. Im Menschen sind wie in jeder Tierart Gen-Varianten vorhanden - entweder in verschiedener Form oder in verschiedenen Kopien-Zahlen -, so dass die Populationen sich an ihre Lebensumstände angepasst haben - wenn auch unser Körper in vielerlei Hinsicht immer noch unseren subtropischen Ursprung reflektiert. Es kostet natürlich Energie, die Voraussetzungen für Anpassungen zu schaffen, und es werden sich jene Lebewesen durchsetzen, die im Vergleich zur Konkurrenz die Energie nicht verschwenden.

Die Evolution ist also auch ökonomisch?

Das ist sie sowieso. Es gibt Sachen, die wirken sehr verspielt oder luxuriös, aber trotzdem ist die Idee der natürlichen Selektion à la Darwin eine Idee, die auf Effizienz und guten Umgang mit Ressourcen abzielt. Die Organismen, die Energie am effizientesten umsetzen, haben einen Selektionsvorteil.

Ist eine weitere intelligente Spezies neben dem Menschen auf der Erde denkbar?

Es gibt ja schon viele intelligente Arten auf der Erde. Ich denke da an die Krähen, die sehr clever sind, sich sogar Werkzeuge bauen können und verstehen, wie Ampeln funktionieren. Unter den Verwandten der Wale gibt es viel Intelligenz, bei den Primaten sowieso. Aber bis zu einer Spezies mit einer Intelligenz im "menschlichen" Sinne ist es ein weiter Weg. Das sehe ich nicht.

Wie sieht das Leben auf der Erde in einigen Millionen Jahren aus?

Vermutlich sehr viel trüber als heute - aus menschlicher Sicht. Da bin ich wirklich sehr pessimistisch, wenn ich sehe, wie sich die Gegenden in Afrika und Nicaragua, in denen ich seit 25 Jahren Fische fange, verändern. Das ist erschreckend, wie mit der Umwelt umgegangen wird. Es ist einfach verrückt, dass innerhalb einer halben menschlichen Lebensspanne alle Urwälder abgeholzt werden. Das Leben wird nicht aufhören, aber ich könnte mir vorstellen, dass in einigen Millionen Jahren viele Säugetiere ausgestorben sein werden.

Wird der Mensch den Planeten noch dominieren?

Obwohl wir das nicht gerne zugeben: Eigentlich regieren nicht wir, sondern die Bakterien die Welt, und sie werden es voraussichtlich auch in ferner Zukunft tun. Bakterien können biochemische und genetische Sachen machen, von denen wir nur träumen können. Auf diese Weise haben sie die allergrößte Vielfalt hervorgebracht. Das wird sich auch nicht ändern, es ist einfach ein evolutionäres Erfolgsmodell. Bakterien sind in vielerlei Hinsicht viel erfolgreicher als wir. Der Kampf gegen Parasiten und Krankheitserreger ist auch ein wichtiges Kapitel in der Evolution des Menschen. Und wenn man sieht, wie wir in jedem Winter weiterhin beispielsweise mit der Grippe zu tun haben, dauert dieser Kampf immer noch an.

Interview: Dieter Hoß