Es ist jedes Jahr das Gleiche: Am 8. März stehen Menschen vor Büros, Supermärkten oder Bahnhöfen und drücken Frauen eine Rose in die Hand, dazu ein herzliches "Alles Gute zum Weltfrauentag!" Dabei hätten die Frauen wohl lieber das Gehalt der Männer – im Durchschnitt um die 18 Prozent mehr – statt einer Blume.

Es ist sehr einfach, den Weltfrauentag zu belächeln: Was bringt schon dieser eine Tag? Zugleich bietet er einen Anlass zur Bestandsaufnahme: Wie gleich sind Männer und Frauen in Deutschland wirklich?

Je nachdem welchen Maßstab man anlegt, bietet dieser etwas zähe Tag auch gute Nachrichten: So wäre es heute undenkbar, dass eine staatliche Marineakademie eine Frau als "Maskottchen" ausweisen würde (siehe Foto 7). Und während am 8. März vor 110 Jahren noch das Wahlrecht für Frauen gefordert wurde, geht den Deutschen das Wort Bundeskanzlerin inzwischen flüssig über die Lippen. Die schlechte Nachricht bleibt aber nicht aus: Dieser einzelne Aktionstag ist wie eine einzelne Frau in einer Gruppe von Männern – ein schönes Symbol, aber kein Beweis für Gleichberechtigung. Damit sich etwas ändert, braucht es mehr. Zum Beispiel mehr Engagement von Männern.

Ein Kreislauf gegen die Frauen

Die Geschichten zu den Fotos zeigen, wie sehr der Erfolg von Frauen abhängig von den Männern in ihrem Umfeld ist. 1903 erhielt Marie Curie den Nobelpreis erst, nachdem ihr Mann darauf bestand, dass auch seine Kollegin und Ehefrau geehrt wurde. 1963 wurde Katharine Graham nur Herausgeberin der "Washington Post", weil ihr Vater und ihr Ehemann nicht mehr lebten. 1969 saß JoAnn Morgan beim Start der Mondmission "Apollo 11" nur im Kontrollzentrum, weil ihr Chef für ihre Anwesenheit gekämpft hatte. In den 80er-Jahren erhielt Mia Westerlund Roosen vor allem Stipendien und Preise, nachdem sie der legendäre Kunsthändler Leo Castelli entdeckt hatte. Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel galt lange als "Kohls Mädchen" – später allerdings sagte sie sich von ihm los.

Es gibt einen Begriff, der erklärt, weshalb der Erfolg von Frauen oft in der Hand von Männern liegt, der "Thomas-Kreislauf". Ihn illustriert beispielhaft ein Bericht aus dem Jahr 2019: Bis dahin saßen in den Vorständen der untersuchten börsennotierten Unternehmen Deutschlands mehr Männer mit den Namen Thomas oder Michael als Frauen. Das hat Folgen, weil Vorstände meist Bewerber einstellen, die ihnen ähnlich sind. So stellt der eine Thomas den anderen ein – entstanden ist der Kreislauf, den allein Thomas durchbrechen kann. Das gilt bis heute auch auf anderen Ebenen: 2023 gab es in den untersuchten Unternehmen mehr Geschäftsführer, die Christian hießen, als Geschäftsführerinnen.

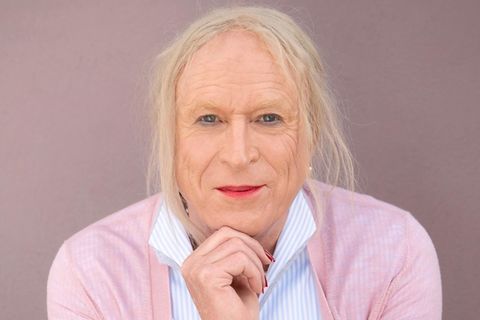

Frauen unter Männern: berühmte Fotos der Geschichte

Veröffentlicht wurden diese Zahlen von der deutsch-schwedischen Allbright-Stiftung, die sich für mehr Frauen in Führungspositionen einsetzt. Die Geschäftsführerin der deutschen Zweigstelle, Wiebke Ankersen, hat durchaus positive Nachrichten: "Inzwischen gibt es immerhin mehr Frauen als Männer mit dem Namen Thomas in den Vorständen der Börsenunternehmen", sagt sie lachend. Trotzdem sieht sie Luft nach oben – und das, obwohl der Dax laut einer Studie vom Januar noch nie so weiblich war. Fast jedes vierte Vorstandsmitglied ist eine Frau. Ankersens Hauptkritik: Bei den meisten ist eben nur genau eine einzige Frau. Sie sieht dahinter Kalkül: "Häufig wehren die Unternehmen mit dieser einen Personalie nur öffentliche Kritik ab."

Eine Frau im Vorstand ist aus ihrer Sicht oft "nur ein Bekenntnis zum Minimum". Damit wirklich ein Aufbruch beginnt, dürfe es nicht bei dieser einzelnen Besetzung bleiben. Aber genau das tut es oft jahrelang. "Seit beispielsweise Volkswagen 2015 die erste Frau in den Vorstand geholt hat, hat es trotz vieler Neubesetzungen fast durchgehend nur eine einzige Frau gegeben", so Ankersen. Damit steht der Autokonzern nicht allein. Laut einem Bericht der Allbright-Stiftung aus dem vergangenen Herbst haben nur fünf von 40 Dax-Unternehmen drei oder mehr Frauen im Vorstand.

Dabei nutzen mehr Chefinnen auch den Unternehmen – gemischte Führungsteams sind nachweislich profitabler. Allein die unterschiedlichen Perspektiven der Geschlechter sorgen für bessere Entscheidungen. Doch ob dieses Potenzial genutzt wird, liegt noch immer in Männerhand: "Frauen können sich nicht selbst auf den Chefsessel befördern", sagt Ankersen. Sitzen die Frauen erst mal in der Führungsetage, stünden sie unter viel höherem Druck und viel genauerer Beobachtung als Männer. "Männer scheitern als Individuum, Frauen immer auch als Frau." Unter solchen Umständen bleiben Frauen wohl einsam an der Spitze.