Frau Babori, Sie sind in Kontakt mit Afghaninnen, die einst das Versprechen des Westens ernst genommen haben: eine Zukunft in Freiheit. Was berichten diese Frauen über ihre Gegenwart?

Sie haben jeden Tag Angst, um ihr eigenes Leben und um das ihrer Familien. Der Druck ist so enorm, dass manche darüber nachdenken, sich das Leben zu nehmen.

Der Alltag der Frauen ist wieder so gefährlich wie während des ersten Taliban-Regimes?

Mich überrascht nicht, dass die Taliban da weitermachen, wo sie 2001 aufgehört haben. Seit dem Nato-Abzug haben sie alles dafür getan, Frauen aus dem öffentlichen Raum zu verbannen. Erst durften Mädchen nur noch bis zur sechsten Klasse in die Schule gehen, dann sind die Frauen von den Universitäten ausgeschlossen und aus den Ministerien verdrängt worden. Inzwischen ist es wieder so weit, dass sie nicht ohne männliche Begleitung das Haus verlassen dürfen, sonst werden sie kontrolliert und verhaftet. Mich erreichen auch Nachrichten über Frauen, die verprügelt, vergewaltigt oder entführt worden sind und nur gegen Lösegeld wieder freigelassen wurden.

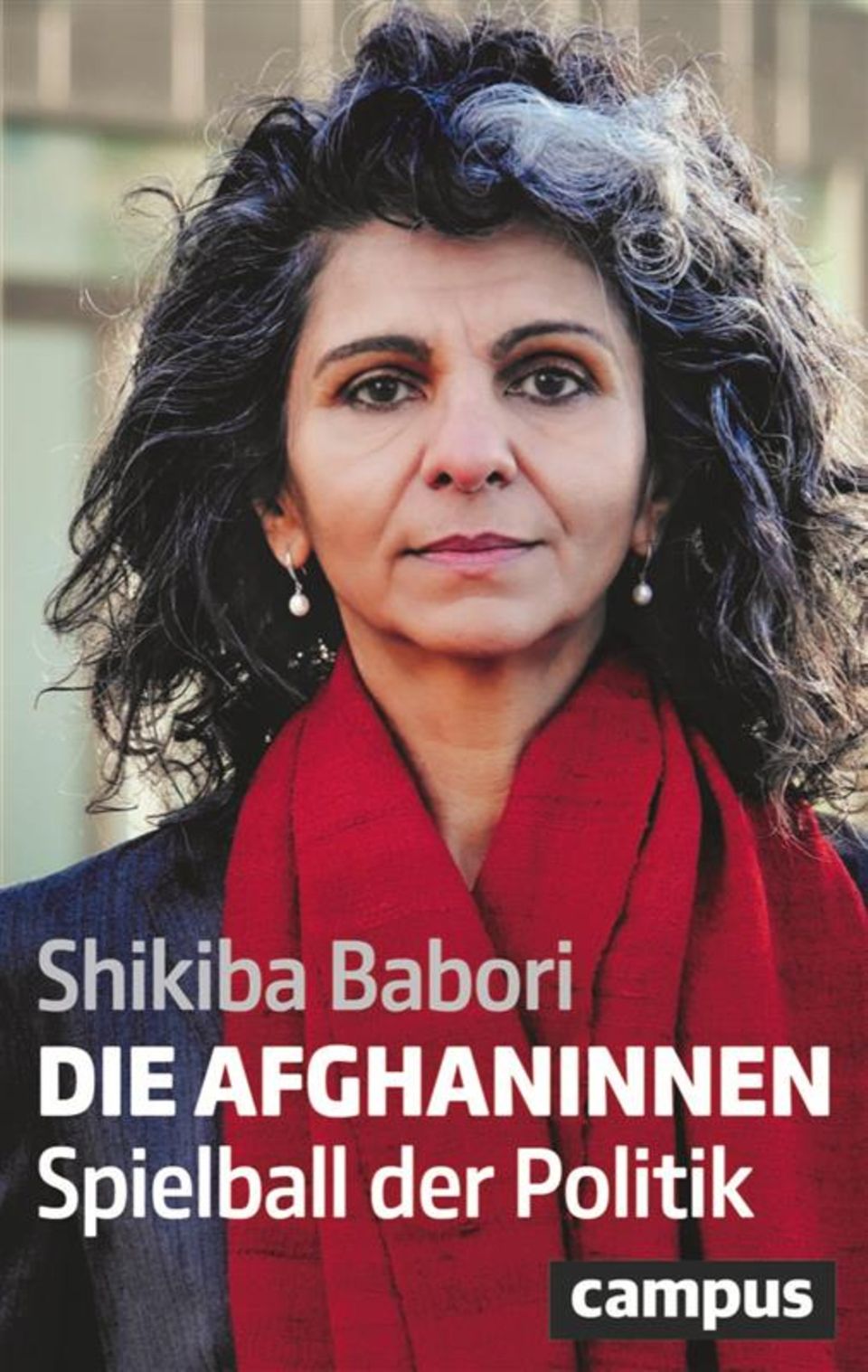

Zur Person

Shikiba Babori wurde in Kabul geboren. Als ihre Familie Ende der 1970er Jahre nach Deutschland zog, war sie 13 Jahre alt. 2003 reiste sie als Journalistin und Ethnologin das erste Mal wieder in ihre Heimat, um fortan aus dem Land zu berichten und auch, um afghanische Kolleginnen auszubilden. Babori gründete das afghanisch-deutsche Reporter_innen-Netzwerk Kalima-News. Sie lebt in Köln.

Afghanische Frauenrechtsorganisationen haben jahrelang vor dem vollständigen Abzug der Truppen und einer erneuten Machtergreifung der Taliban gewarnt.

Man hat ihnen die ganze Zeit nicht zugehört, egal worum es ging. Diese Stimmen ernst zu nehmen hätte ja bedeutet, sich mit den gesellschaftlichen Verhältnissen in Afghanistan und den Bedürfnissen der Menschen auseinanderzusetzen, anstatt nur das eigene Programm durchzuziehen. Es gab nie ein funktionierendes Konzept für Afghanistan. Deswegen war auch die ISAF-Mission (internationale Unterstützertruppe unter NATO-Führung von 2001-2014, Anmerk. d. Red.) von Anfang an zum Scheitern verurteilt.

Empathie ist nur gar nicht mein Anspruch. Ich will, dass Deutschland Verantwortung übernimmt.

Interessiert dieses Scheitern uns in Deutschland genug?

Nein. Aber die Menschen hier erfahren auch nur wenig darüber, weil nicht ausreichend berichtet wird. Wobei mir im privaten Bereich sehr viel Empathie begegnet. Empathie ist nur gar nicht mein Anspruch. Ich will, dass Deutschland Verantwortung übernimmt.

In Ihrem Buch nennen Sie die Afghaninnen ein PR-Instrument des Westens. Wieso?

Weil sie instrumentalisiert wurden, um nach dem 11. September 2001 den Militäreinsatz zu rechtfertigen. Den man, wenn Sie sich recht erinnern, lange gar nicht Krieg nennen durfte. Die Rede war von einer Friedensmission. Die Terroristen sollten eliminiert, das Land demokratisiert und die Afghaninnen befreit werden. Mit diesen Argumenten hat auch Deutschland lange jongliert, je nachdem, was gerade gut ankam. Und besonders bei der Befreiung der Frauen waren die Menschen natürlich sofort dabei. Vor allem, wenn man dazu Bilder von Afghaninnen unter der Burka gezeigt hat, oder von afghanischen Frauen, denen eine Hand abgehackt oder deren Gesicht mit Salzsäure verätzt wurde.

Die Empathie ist verständlich, oder?

Natürlich! Wenn die Politik und auch die vielen NGOs im Land alles umgesetzt hätten, was sie den Frauen in Afghanistan damals versprochen haben, dann wäre es ja auch gut gewesen. Aber es ging lediglich darum, die eigene Bevölkerung hinter sich zu versammeln für diesen Krieg. Und um geopolitische Interessen. Ich sage immer: Afghanistan ist wie eine Kreuzung, und wer diese Kreuzung kontrolliert, hat die Macht. Darum ging es den Briten, darum ging es der Sowjetunion und darum ging es den Vereinigten Staaten.

Was ist mit den Erfolgsgeschichten, die uns nach Beginn des Afghanistan-Einsatzes 2001 erreicht haben? Mädchen, die in die Schule gehen konnten, Frauen, die studiert und gearbeitet haben.

Natürlich hat sich kurzfristig auch einiges zum Guten gewendet. Gleichzeitig war es den beteiligten Regierungen aber auch sehr wichtig, diese Erfolge des Militäreinsatzes zu zeigen. Man hatte ja versprochen, die Afghaninnen zu befreien. Die Frauen wurden also vor die Kameras und Mikrofone gezerrt, als Beweis. Das haben unter anderem auch die Enthüllungen von Wikileaks 2010 gezeigt: Es war eine erklärte Strategie der CIA, die Notlage der afghanischen Frauen als Druckmittel zu nutzen, um die schwindende öffentliche Unterstützung für den Krieg zurück zu gewinnen. Kaum jemand hat damals über den Tellerrand geschaut.

Inwiefern?

Unterstützung für afghanische Frauen gab es in den wenigen großen Städten, in Kabul oder Mazar-i-Sharif, wo auch die Bundeswehr stationiert war. Für den überwiegenden Teil der Landbevölkerung hat sich wenig bis gar nichts verändert. Diese Frauen haben kaum etwas von den Milliardenhilfen abgekommen, die aus dem Ausland nach Afghanistan geflossen sind. Die meisten von ihnen sind Analphabetinnen, sie wussten vermutlich nicht einmal von dem Fortschritt in einigen Teilen des Landes. Wenn sie sich nach einer Gewalterfahrung an die Polizei gewendet hätten, wären sie auch nach dem Sturz der Taliban 2001 verprügelt und zu ihrer Familie zurück geschickt worden, damit die über ihr Schicksal richtet. Die Gewalt gegen Frauen hat in Afghanistan genau genommen nie aufgehört.

Im Buch kritisieren Sie auch die Arbeit der internationalen Hilfsorganisationen.

Verstehen Sie mich nicht falsch, es gibt Nichtregierungsorganisationen, die wertvolle Arbeit machen. Aber der größte Teil der sogenannten Entwicklungszusammenarbeit in Afghanistan hätte besser koordiniert werden müssen, das habe ich selbst vor Ort beobachtet. Es gab zum Beispiel nicht eine Stelle, die sich um den Aufbau von Schulen gekümmert hat. Sondern ganz viele Organisationen, die das Gleiche gemacht haben, ohne sich abzusprechen.

Sie beschreiben, dass ausgerechnet die Afghaninnen nicht ausreichend in die Aufbauarbeiten einbezogen worden sind.

Ja, und ich finde das bis heute absurd. Es wurden eher Männer mit Englisch- und Computerkenntnissen beschäftigt, nicht Afghaninnen, die aus dem eigenen Erleben heraus und durch jahrelange Arbeit im Untergrund das notwendige Wissen über die Situation im Land mitgebracht hätten. Hinzu kamen die sprachlichen Barrieren, den Kräften aus dem Westen hat also oft auch der Zugang zu den Menschen gefehlt. Und in Afghanistan ist seit fast 50 Jahren Krieg – natürlich hatten Eltern dort Angst, ihre Töchter zu einer ausländischen Organisation zu schicken.

Es gab diesen Paragraphen, in dem beiläufig erwähnt wurde, dass die moderne Verfassung nur dann gilt, soweit sie mit der Scharia vereinbar ist. Und die Tragweite dieser anderthalb Sätze hat die internationale Gemeinschaft entweder nicht begriffen oder einfach ignoriert.

Immerhin wurde die Gleichberechtigung der Frauen 2004 in der afghanischen Verfassung festgeschrieben.

Das war der vierte Versuch, Afghanistan eine Verfassung zu geben. Um die Frauen ging es jedes Mal. Bei dieser Verfassung wurde das Thema nur ganz besonders betont, weil daran ja die Fördergelder der internationalen Gemeinschaft hingen, die für den Aufbau des Landes zur Verfügung gestellt werden sollten. Und deswegen bekamen die Afghanen eine der modernsten Verfassung in diesem Teil der Welt. Jeder, der sich mit Afghanistan auskannte, wusste, dass das nichts mit der Realität im Land zu tun hatte. Mehr noch: Es gab diesen einen Paragraphen, in dem ganz beiläufig erwähnt wurde, dass alles nur dann gilt, soweit es mit der Scharia vereinbar ist. Und die Tragweite dieser anderthalb Sätze hat die internationale Gemeinschaft entweder nicht begriffen oder einfach ignoriert. Dem damaligen Präsident Hamid Karzai war es sehr wichtig, dass dieser Zusatz in die Verfassung kommt, um den konservativen Kräften im Land gerecht zu werden.

Wie lange haben Sie in Afghanistan gelebt?

Meine Familie und ich haben Afghanistan Ende der 1970er Jahre verlassen, weil mein Vater als Botschaftsrat nach Bonn gegangen ist. Damals war ich 13, wir haben bis zu diesem Zeitpunkt in Kabul gewohnt. Ich erinnere mich noch an diese Ruhe und Weite in der Stadt, kein Vergleich zu heute. Nach dem Abzug der Sowjets sind wir in Deutschland geblieben, nach Afghanistan zurückzugehen wäre zu gefährlich gewesen. Ich bin erst 2003 wieder in das Land gereist, um dort als Journalistin zu arbeiten. Wobei meine Herkunft mich auch hier in Deutschland immer begleitet hat. Sobald ich erzähle, dass ich Afghanin bin, verändert sich die Haltung meines Gegenübers. Die Gesichtszüge, die Körperhaltung – da kommt dann sehr viel Mitleid.

In Afghanistan ist jede Frau, die zum Einkaufen das Haus verlässt, eine Kämpferin.

Es stört Sie, dass Afghaninnen nur in ihrer Opferrolle gesehen werden.

Ja, denn in Afghanistan ist jede Frau, die zum Einkaufen das Haus verlässt, eine Kämpferin. Gleichzeitig gab es immer schon Frauen, die etwas verändern wollten. Wie die Lehrerinnen, die während der Taliban-Herrschaft im Untergrund heimlich Mädchen unterrichtet haben. Oder die Ärztinnen, die Kriegswitwen zu Hause behandelt haben, weil die ohne ihre Männer nicht mehr das Haus verlassen und zum Arzt gehen konnten. Es gab auch früher schon politisch organisierte Frauen, wie die Feministin Kubra Noorzai, 1965 Afghanistans erste Gesundheitsministerin. Oder kennen Sie die junge Politikerin Malalai Joya, die 2003 die Strafverfolgung der Warlords gefordert hat, die mit ihr im afghanischen Parlament saßen? Sie wurde beschimpft und aus der Regierung vertrieben und fürchtet seither um ihr Leben. Solche Frauen hätten viel mehr Unterstützung aus dem Ausland gebraucht.

Finden Sie Außenministerin Baerbock glaubwürdig, wenn sie von feministischer Außenpolitik spricht?

Am Anfang hat mir das Hoffnung gegeben, inzwischen nicht mehr. So geht es auch den Afghaninnen, mit denen ich in Kontakt bin. Sie haben kurz nach dem Nato-Abzug noch daran geglaubt, dass man sie nicht im Stich lassen wird. Sie wurden einmal mehr enttäuscht. Feministische Außenpolitik ist etwas, was Politikerinnen und Politiker gerne als Behauptung vor sich hertragen. Die Frauen hier in Deutschland müssen begreifen, dass die Afghanistanpolitik etwas mit ihnen selbst zu tun hat. Was erzählt es denn über die Haltung von Regierungen, wenn sie Frauenrechte benutzen, um ihre Mission zu rechtfertigen? Und sobald die Mission vorbei ist, sind die Frauenrechte wieder egal.

Die afghanische Geschichte ist durchzogen von solchen Wellenbewegungen.

Und das ist die größte der Angst der Afghanen: Dass sich wiederholt, was nach dem Abzug der sowjetischen Truppen 1989 passiert ist. Die Mudschahedin überzogen das Land mit unbeschreiblicher Gewalt, viel schlimmer als später die Taliban. Aber niemanden hat es mehr interessiert. Obwohl die sogenannten "Gotteskrieger“ vom Westen aufgerüstet worden waren, um gegen die Sowjetunion zu kämpfen.

Können Sie weitere Beispiele nennen?

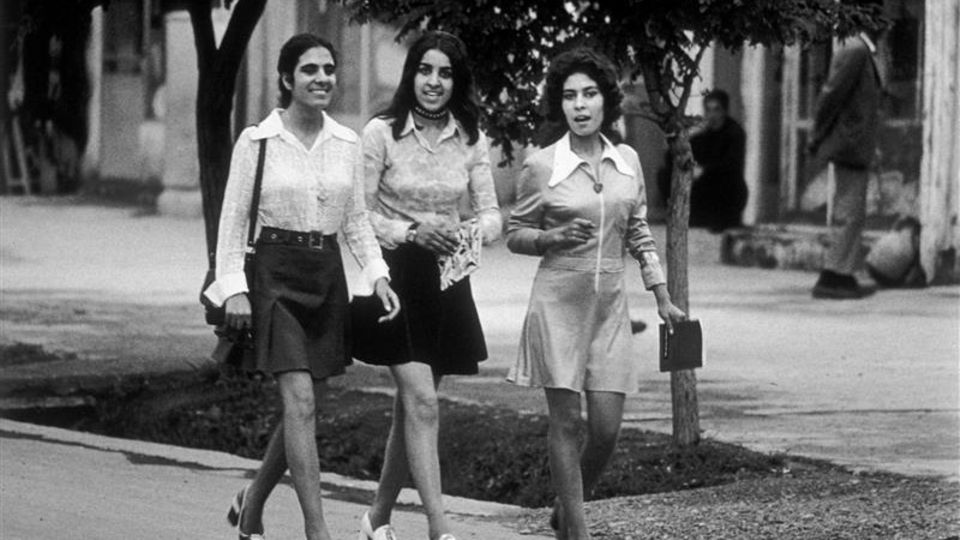

Amanullah Khan, in den 1920er Jahren König von Afghanistan, wollte eine Republik nach türkischem Vorbild errichten. Um diesen neuen Zeitgeist nach außen zu betonen, setzte er sich auch für eine bessere Situation von Frauen und Mädchen ein, zusammen mit seiner Frau Soraya Tarzi. Afghaninnen hatten zeitweise sogar das Wahlrecht. Auch damals schon waren die konservativen Clans mit dieser Modernisierung nicht einverstanden, unterstützt wurden sie in ihrer Rebellion durch Pakistan und Saudi-Arabien. Und absurderweise auch durch die Briten.

Und dann?

Wurde der ganze Fortschritt wieder zurück gedreht. Eine Welle der Stärkung der Frauenrechte hat es erst wieder in den 1960er Jahren gegeben, mit einem Höhepunkt unter den Sowjets Ende der 1970er Jahre. Natürlich war zu dieser Zeit nicht alles gut in Afghanistan. Aber die afghanischen Frauen haben einen Fortschritt erfahren, den es so vorher nie gegeben hatte – und den es auch danach nie wieder gab.

Die meisten Afghaninnen sind gebrochen, sie sind die Ärmsten der Armen, sie wissen oft nicht, ob sie oder ihre Kinder den nächsten Tag erleben.

Sehen Sie eine Chance, den Kreislauf der Gewalt zu durchbrechen?

Das wäre eine schöne Vorstellung. Aber die meisten Afghaninnen und Afghanen sind gebrochen, sie sind die Ärmsten der Armen, sie wissen oft nicht, ob sie oder ihre Kinder den nächsten Tag erleben. Seit dem Nato-Abzug ist die Armut noch größer geworden. Wenn Sie solche Sorgen haben, gehen Sie nicht für Ihre Rechte auf die Straße. Umso größer ist meine Bewunderung für all die, die trotzdem noch weiter kämpfen. In Afghanistan spricht man von einer neuen Generation, der Nato-Generation. Junge Frauen, die in den letzten Jahren die Möglichkeit hatten, sich zu bilden. Junge Männer, die die Universitäten aus Protest verlassen und sagen: Entweder alle oder keiner. Das gab es früher so nicht. Sie sind für mich die Hoffnung von Afghanistan.