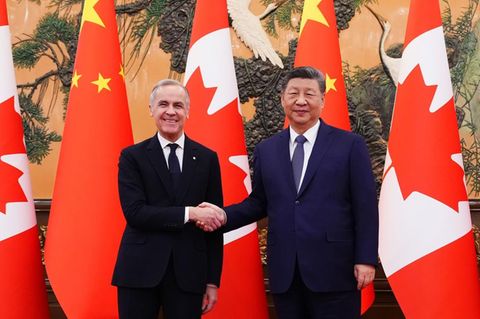

Bald braucht Gerhard Schröder nur noch per Krisen-Hotline zum Hörer greifen, will er mit Chinas Führern rasch ein Problem regeln. Die endgültige Freischaltung des «roten Telefons» zwischen Berlin und Peking gehört zum Beiwerk der zahlreichen Vereinbarungen, die der Bundeskanzler in den kommenden Tagen in Chinas Hauptstadt in Empfang nehmen will.

Als Vertriebschef für Fernost zieht es den bekennenden "Cheflobbyisten" für deutsche Wirtschaftsanliegen erneut ins Reich der Mitte. Kein Land außerhalb der EU hat er so oft besucht. Das Versprechen, mindestens einmal im Jahr dort Station zu machen, hat er bislang eingehalten. Die jüngste China-Tour vor genau einem Jahr möchte man im Kanzleramt zwar am liebsten vergessen: Der voreilig angebotene Verkauf der Hanauer Plutonium-Fabrik, die Forderung nach Aufhebung des EU-Waffenembargos, dazu recht sparsame Worte zur Menschenrechtslage in China trieben damals zu Hause den Grünen- Koalitionspartner und auch Teile der SPD auf die Barrikaden.

Solche Missklänge soll es beim sechsten Kanzler-Besuch nicht geben. Im Chinesischen gilt die 6 nämlich als ausgesprochene Glückszahl und als Symbol für Langlebigkeit. Durchaus eindrucksvoll ist jedenfalls die lange Bestellliste, mit der der Kanzler auch daheim Eindruck machen will.

Für jeden etwas im Angebot

Sie reicht von Großaufträgen für Airbus-Flugzeuge und Siemens- Lokomotiven bis hin zum Import von deutschen Rindersamen für chinesische Bullen. Ein Fahrlehrer aus Schröders Heimatstadt Hannover unterzeichnet einen Vertrag, um möglichst vielen der 1,3 Milliarden Chinesen theoretische Fahrkünste nach deutschen Regeln beizubringen. Dazu gibt es künftig auch die weltweit größte Autozeitschrift «Auto- Bild» auf Chinesisch. Eingeplant sind 400 Millionen Leser.

Doch trotz aller Euphorie über die Bestellungen aus dem Boomland in Fernost kann sich die deutsche Industrie nicht länger auf ihrem Vorsprung als größter Handelspartner Chinas in Europa ausruhen. Die Konkurrenz holt kräftig auf. Frankreichs Staatspräsident Jacques Chirac kam etwa im Oktober mit Aufträgen im Wert von vier Milliarden Euro aus Peking zurück, was Schröders Delegation wohl kaum toppen dürfte.

Deutschland verliert Boden

Erstmals seit 15 Jahren hat der deutsche China-Exportboom einen Dämpfer erhalten. Nach regelmäßigen Wachstumsraten von über 25 Prozent gingen im dritten Quartal 2004 die Ausfuhren leicht zurück. Produkte «Made in Germany» gelten in China nicht mehr automatisch als Gütesiegel. Eine «völlig unausgereifte Technik» habe man seinem Land mit dem Transrapid in Schanghai angedreht, wetterte Chinas Regierungschef Wen Jiabao im vergangenen Jahr bei seinem Deutschland- Besuch. Beim geplanten Nachfolge-Projekt wollen die Chinesen 80 Prozent selbst in die Hand nehmen. Solche Kröten beim Überlassen von modernster Technik müssen auch andere deutsche Firmen schlucken, um überhaupt noch zum Zuge kommen.

Trotz solcher ernüchternden Perspektive will Schröder diesmal keine besonderen politischen Gastgeschenke mitbringen. Mit seiner Position, das EU-Waffenembargo müsse bald fallen, will er auch diesmal nicht hinter dem Berg halten, selbst wenn dies zu Hause wieder Kritik auslöst. Das Problem, das die Chinesen als «großen Stein im Schuh» für noch engere Beziehungen bezeichnen, werde sich in absehbarer Zeit ohnehin lösen, ist man in Berlin gewiss. Unverkrampfter als früher will der Kanzler zumindest intern diesmal das Thema Menschenrechte ansprechen. Das soll aber nicht so weit gehen, dass «wir als Missionare auftreten», dämpfen Kanzler-Berater zu hohe Erwartungen.

Angesichts der geballten China-Auftragskracher wirkt Schröders anschließendes Japan-Programm eher wie eine Pflichtübung. In Tokio hat man frustriert zur Kenntnis nehmen müssen, dass die Kanzlermaschine meist nicht über Peking hinaus in Richtung Osten hinausfand. Bis auf zwei Stippvisiten - zum WM-Fußball-Finale und zum G-8-Gipfel in Okinawa - hat Schröder bislang offiziell nur einmal in Japan Halt gemacht. Viele Japaner haben den Eindruck, dass ihr Land für Deutschland nur noch in der zweiten Liga spielt. Eher zweifelhaft ist, ob sich an dieser wachsenden gegenseitigen Sprachlosigkeit mit der Kanzler-Visite etwas ändern wird.

Von Joachim Schucht/DPA