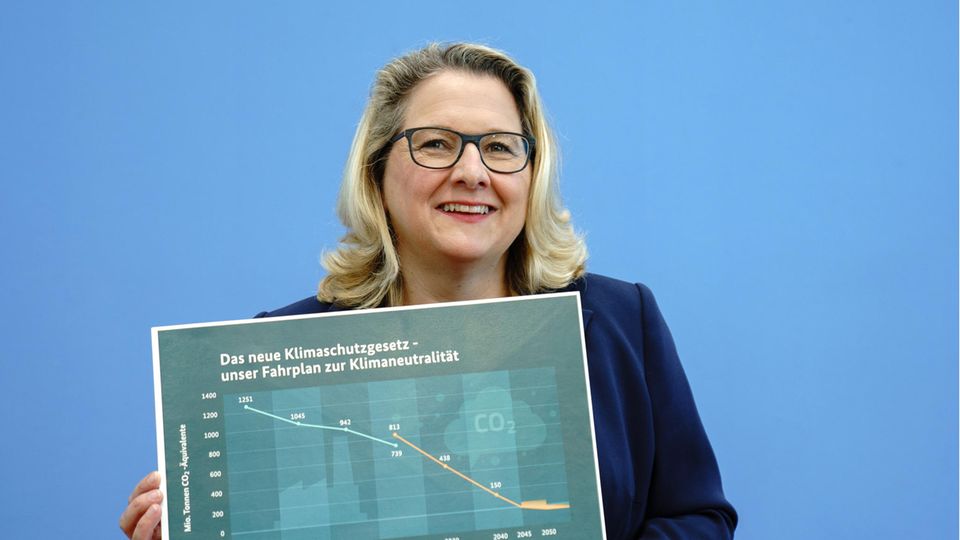

Deutschland wird bis 2045 klimaneutral und bekommt bis dahin verbindliche Emissionsziele für die 20er und 30er Jahre. Das ist der Kern des neu aufgelegten Klimaschutzgesetzes, das das Bundeskabinett an diesem Mittwoch beschlossen hat. Bislang hatte die Bundesregierung bis 2050 angestrebt, nur noch so viele Treibhausgase auszustoßen, wie wieder gebunden werden können. Dieses Ziel der Treibhausgasneutralität wird mit dem neuen Gesetz um fünf Jahre vorgezogen.

Das Zwischenziel für 2030 wird von derzeit 55 auf 65 Prozent Treibhausgasminderung gegenüber 1990 erhöht. Für 2040 gilt ein neues Zwischenziel von 88 Prozent Minderung. Die Klimaschutzanstrengungen sollen so bis 2045 fairer zwischen den jetzigen und künftigen Generationen verteilt werden. Dazu hatte das Bundesverfassungsgericht die Bundesregierung Ende April mit einem Urteil verpflichtet.

Bundesregierung plant Sofortprogramm für Klimaziele

Darüber hinaus will die Bundesregierung in den kommenden Wochen ein Sofortprogramm mit ersten Maßnahmen zur Umsetzung der Klimaziele auf den Weg bringen. Das geht aus einem begleitenden Beschluss des Bundeskabinetts hervor. Darin vorgesehen ist unter anderem auch, dass Vermieter künftig die Hälfte der Kosten für den seit 1. Januar geltenden CO2-Preis auf Öl und Gas tragen sollen.

"Mit diesem Gesetz schaffen wir mehr Generationengerechtigkeit, mehr Planungssicherheit und einen entschlossenen Klimaschutz, der die Wirtschaft nicht abwürgt, sondern umbaut und modernisiert", sagte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) am Mittwoch.

Autoindustrie kritisiert Klimaschutzgesetz

Die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller, hat die Klimapolitik der Bundesregierung als überhastet und unrealistisch kritisiert. "Ich kritisiere ausdrücklich das Klimaschutzgesetz, das heute im Kabinett ist", sagte Müller am Mittwoch auf dem Ludwig-Erhard-Gipfel in München und bezweifelte, dass die Koalition die Konsequenzen für den Industriestandort und die Beschäftigung in der Eile richtig abgeschätzt habe.

Die Elektromobilität laufe gerade hoch. Aber "es wird immer dann schwierig, wenn die Politik ständig Rahmenbedingungen verändert", sagte Müller. Dass sich exakte CO2-Werte für 10 oder 15 Jahre im Voraus planen ließen, "ist eine Illusion, die dort aufgebaut wird". Die Fehler bei der Energiewende sollten jetzt nicht bei der Verkehrswende fortgeführt werden. Die Politik gebe nicht nur Ziele, sondern leider auch die Wege dahin vor, obwohl Ladesäulen und CO2-freier Strom fehlten. "Ich glaube, dass der Atomausstieg damals überhastet war", sagte Müller.

Vermieter warnen vor Mieterhöhungen

Die deutschen Grundstückseigentümer haben am Mittwoch entsetzt auf die geplante Aufteilung der Kosten des CO2-Preises auf Mieter und Vermieter reagiert. "Dass Vermieter nun 50 Prozent der von den Mietern verursachten CO2-Kosten tragen müssen, ist nicht akzeptabel", sagte der Präsident des Grundstückseigentümerverband Haus und Grund, Kai Warnecke.

Der Vermieter habe keinen Einfluss darauf, wie viel der Mieter heizt oder wie viel Warmwasser er verbraucht, erklärte Warnecke weiter. Klimaschutzpolitisch sei der Beschluss kontraproduktiv. Das Geld, das der Vermieter für den CO2-Preis in der Folge ausgeben müsse, werde künftig für energetische Sanierungen fehlen, argumentierte er und kündigte an, die neue Regelung verfassungsrechtlich prüfen zu lassen.

Urteil des Bundesverfassungsgerichts umgesetzt

Der Gesetzentwurf enthält auch neue Jahresemissionsmengen für die Jahre 2023 bis 2030 in den einzelnen Wirtschaftssektoren wie Verkehr oder Industrie. Den Löwenanteil der zusätzlichen Minderung bis 2030 werden dem neuen Gesetz zufolge die Energiewirtschaft und die Industrie übernehmen. Über die Sektorziele hinaus gibt das Gesetz einen Fahrplan für die Reduktion von Treibhausgasen im Zeitraum zwischen 2031 und 2040 vor.

Nötig war die Gesetzesanpassung geworden, nachdem das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber vor knapp zwei Wochen mit einem wegweisenden Urteil aufgetragen hatte, bis Ende 2022 die Reduktionsziele für Treibhausgasemissionen für die Zeit nach 2030 näher zu regeln.