Da, wo eigentlich die rechte Wange sein müsste, klafft ein dunkles, blutiges Loch. Der Mund des jungen Mannes ist schief und weit aufgerissen. Ein Granatsplitter zerfetzte die Gesichtspartie. Zur Erinnerung an den Ausbruch des Ersten Weltkriegs vor 90 Jahren ist im Deutschen Historischen Museum Berlin von Donnerstag an eine teils schockierende Ausstellung zu sehen, die zeigt, welches Leid die "Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts" brachte. 90 Jahre nach seinem Ausbruch wird auch thematisiert, welch großen Auswirkungen er für Europa hatte. Und wie unterschiedlich sich die Völker an diesen Krieg erinnern. Der erste globale Konflikt des 20. Jahrhunderts veränderte durch den technischen und industriellen Fortschritt alle bisher geltenden Werte. In kürzester Zeit verloren die Bilder, mit denen die beteiligten Nationen in den Krieg zogen, ihre Gültigkeit. Fast 10 Millionen Tote wurden am Ende gezählt.

700 Exponate aus 22 Ländern

Die Ausstellung "Der Weltkrieg 1914-1918. Ereignis und Erinnerung" im Pei-Bau mit rund 700 Exponaten aus 22 Ländern geht ganz nah an die Einzelschicksale heran. Ausgestellt sind auch Plakate, die für den Krieg werben. Waffen wie das Maschinengewehr "08/15" oder eine Grabenkeule. Briefe von Soldaten, die voller Sehnsucht an ihre Geliebte schreiben. Die Überreste eines kürzlich frei gelegten englischen Schützengrabens. Stahlhelme und Feldflaschen. Und Oberarm- oder Unterschenkelprothesen. Darüber hinaus sind Kunstwerke zu sehen, die sich mit dem Krieg auseinander setzen.

Insgesamt gliedert sich die eindrucksvolle Ausstellung in drei Abschnitte mit den Titeln "Erfahrung", "Neuordnung" und "Erinnerung". Sie ist nicht chronologisch, sondern thematisch ausgerichtet, zeigt das historische Ereignis in internationaler Perspektive, so dass Vergleiche zwischen den nationalen Sichtweisen möglich werden.

Tarnbüsche und Tschakos

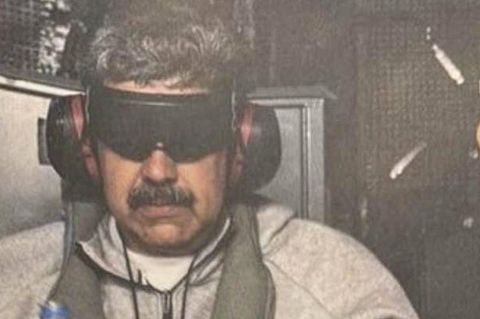

Erschütternd sind vor allem die Filme und Fotos von Kriegsverletzten. Der erste Teil mit dem Titel "Erfahrung" zeigt den Alltag an der Front und Daheim: Fotos zerfetzter Leiber, Uniformen, Kopfbedeckungen vom Tarnbusch der Tropenausrüstung in Deutsch-Ostafrika bis zum Tschako für reitende Jägerregimente aus Belgien. Zu sehen sind auch ein Pinsel für die Letzte Ölung im Feld aus Russland, ein österreichischer Feldaltar, eine Schultüte mit Militär-Motiven oder die Postkarte einer Frau, die an ihren Sohn schrieb: "Lieber Willi, Paul in Flandern gefallen. Ich wollt ich wäre auch tot. Deine Mutter."

Zur Ausstellung

Die von einem internationalen Beirat gestaltete Ausstellung im Pei-Bau läuft bis zum 15. August. Sie ist täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt zwei Euro und ist bis 18 Jahre frei. Der 432-seitige Katalog kostet in der Ausstellung 25 Euro. Das Rahmenprogramm bietet unter anderem Kinovorführungen, Vorträge und ein Symposium.

In den Schützengraben war nicht viel Platz. Die damals als neueste Errungenschaft gefeierten Maschinengewehre mussten von den Soldaten teilweise gekürzt werden, für den Nahkampf bastelten sie sich manchmal lieber eine Art Keule. Auch hölzerne Bauteile eines britischen Schützengrabens sind zu sehen, die so genannten A-Frames: Stützbalken, die das Einstürzen der Gräben verhindern sollten und die erst 1998 in Westflandern freigelegt wurden. Wenige Vitrinen weiter ist ein Klapp-Weihnachtsbaum ausgestellt, mit dem 1917 in einem vielleicht ähnlichen Schützengraben ein trauriges, verzweifeltes Christfest gefeiert wurde.

Im zweiten Teil "Neuordnung" geht es um die politischen und sozialen Folgen des Krieges mit der Gestaltung Europas und der Balkanregion. Auch von den Schwierigkeiten der Kriegsheimkehrer wird erzählt. Prothesen und neue Operationsmethoden sollten ihr Leid mindern, doch die Seele erholte sich oft nicht mehr. Häufig, so ist auch zu erfahren, wagten sich die kriegsversehrten Soldaten nicht mehr in ihre Familien zurück und lebten abgeschirmt von der Öffentlichkeit in speziellen Heimen, in denen es keine Spiegel gab. Der dritte Ausstellungsteil ist mit "Erinnerung" betitelt und dokumentiert, wie die Menschen die Ereignisse des Weltkrieges bis heute aufarbeiteten. Zu sehen ist auch eine Rosenknospe, die vom Sarg des ersten "Unbekannten Soldaten" fiel.

"Erinnerungskult" in England und Frankreich

Anders als beispielsweise in Frankreich, Großbritannien oder Belgien sei der Erste Weltkrieg in Deutschland nicht im Bewusstsein der Menschen verankert, sagte Museumsdirektor Hans Ottomeyer. "Der Erste Weltkrieg ist in Deutschland fast verdeckt von den Schrecken des Zweiten Weltkrieges, es ist ein nahezu unbekannter Krieg." Das habe sich für ihn auch daran gezeigt, dass bei der Suche nach Sponsoren für die Ausstellung immer wieder Absagen mit der Begründung kamen, dies sei doch gar kein wichtiger Krieg gewesen. In anderen Ländern wie Belgien, Frankreich oder England gebe es noch heute einen "Erinnerungskult". So ist der 11. November - der so genannte Remembrance Day - als Tag des Waffenstillstands im Jahr 1918, in einigen Staaten ein Gedenktag für die Gefallenen beider Weltkriege.

Der Erste Weltkrieg habe für die internationale Geschichte des 20. Jahrhunderts fundamentale Bedeutung gehabt, erklärt Ottomeyer. Tief greifende politische und gesellschaftliche Wandlungsprozesse sowie die Teilung Europas seien seine Folge gewesen. Ausgeklammert in der Ausstellung bleibt allerdings die Geschichte über den Umbruch der Gesellschaft. Ausgeklammert bleiben auch die militärischen Strategien der Kriegsparteien. Über beide Themen könnten eigene Ausstellungen präsentiert werden, erklärt Ottomeyer den bewussten Verzicht. Zweieinhalb Jahre dauerte die Vorbereitung der Ausstellung, die laut Ottomeyer die einzige zum Ausbruch des Krieges am 1. August 1914 ist.

"Militaristen werden bei uns nicht bedient"

Die 100 Leihgeber reichen vom Imperial War Museum London über das Nationalmuseum Belgrad und das Staatliche Historische Museum Moskau bis zum Museum of American History in Washington D.C.. Sie steuerten Relikte aus den Schlachten, Gegenstände aus der Alltagswelt, Militaria, Modelle von Mahnmalen, Plakate, Fotos und Karten bei. Es sei strikt auf einen internationalen Blick geachtet worden, betonte der Historiker Gerd Krumeich vom wissenschaftlichen Beirat der Ausstellung. Die Schau sei fern jeder Deutschtümelei oder deutschen Nabelschau. "Militaristen werden bei uns nicht bedient." Doch die schrecklichen Instrumente des Krieges und ihre furchtbaren Folgen werden sichtbar.