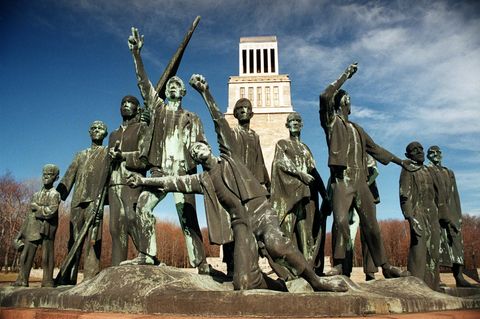

"Ich habe Tränen in den Augen amerikanischer Soldaten gesehen, als sie zum ersten Mal die Hölle des Kleinen Lagers betraten", schreibt der ehemalige Buchenwald-Häftling Bruno Apitz kurz nach der Befreiung des Konzentrationslagers auf dem Ettersberg bei Weimar. Erst Jahrzehnte später ist für die Häftlinge des Kleinen Lagers, das als der schrecklichste Ort in Buchenwald galt, ein Denkmal errichtet worden. Vor drei Jahren wurde es mit einem bewegenden Festakt eingeweiht.

Ex-Häftling als Initiator

Sein Schöpfer ist der New Yorker Architekt Stephen B. Jacobs, der Anfang 1945 als Fünfjähriger mit seinem Vater und seinem Bruder von Auschwitz nach Buchenwald ins Kleine Lager gekommen war und die Häftlingsnummer 87900 trug. Mit ihm war auch der spätere Friedensnobelpreisträger Elie Wiesel als Kind im Kleinen Lager, wo er seinen Vater verlor: "Mein kranker Vater, der vor meinen Augen gequält und erniedrigt wurde...Mein Vater, sterbend. Mein Vater, tot. Er betrat die Dunkelheit, ohne eine Spur zu hinterlassen."

Buch-Tipp

Stimmen aus Buchenwald. Ein Lesebuch. Wallstein Verlag Göttingen 2002. Darin u.a.: Elie Wiesel: "Der Tod meines Vaters" und Bruno Apitz: "Das Kleine Lager"

Das Denkmal besteht aus Ettersberg-Stein, der vom nahe gelegenen Steinbruch gewonnen wurde. Es vermittelt ein Gefühl der Einengung. Aus einer Fläche, die an das dreieckige Stoffabzeichen der Häftlinge erinnert, wächst ein knorriger Baum. Am inneren Bodenrand stehen die Namen der Ghettos und Lager, aus denen die Menschen in das Kleine Lager gebracht wurden. In der überwiegenden Zahl waren es Juden, aber auch Sinti und Roma. An den Innenmauern des Denkmals erinnern Inschriften in sechs Sprachen an die Zustände im Lager. In die Freiheit entlassen wurden nur wenige. Der Schriftsteller Jean Amery schrieb später: "Des Häftlings letzte Pflicht war der Tod." Zwischen 1937 und 1945 kamen in dem lager bei Weimar wahrscheinlich mehr als 56.000 Menschen durch Ermordung, Erschöpfung, Verhungern, Erfrieren oder Krankheiten ums Leben.

In fensterlosen Pferdeställen waren die Häftlinge zusammengepfercht. "Diese vierstöckigen Pritschen, in denen man nicht aufrecht sitzen konnte und in denen man mit angezogenen Beinen im Dreck und im fürchterlichen Gedränge schlafen musste", erinnert sich der ehemalige Häftling Bertrand Herz aus Frankreich.

Entsetzen in den Augen der US-Soldaten

Das Kleine Lager war durch doppelten Stacheldraht vom übrigen (großen) Konzentrationslager abgegrenzt. Die Häftlinge, die hier interniert waren, galten als die Seuchenträger. "Verdreckt, verlaust und ungewaschen, unrasiert, stinkend vor Kot, von eiternden Wunden geplagt, so lebten die Menschen", schreibt Apitz, der Autor des weltbekannten Romans "Nackt unter Wölfen", in einem kurzen Text über das Kleine Lager. "Fleckfieber, Bauchtyphus und Ruhr wüteten mörderisch unter ihnen (...) Tote wurden hinausgeworfen, so wie eine Schaufel Kehricht hinausgeworfen wird." 1945 gingen in knapp 100 Tagen über 5.000 Menschen elend zu Grunde.

Als sich 1945 die Befreiungsarmeen näherten, flohen die SS-Angehörigen am 11. April und überließen das Lager mit seinen noch etwa 21.000 Häftlingen sich selbst. In den Tagen zuvor hatten sie Tausende auf "Todesmärsche" in andere Konzentrationslager geschickt. Am 12. April trafen die Amerikaner in Buchenwald ein und fanden neben den völlig entkräfteten KZ-Insassen auch große Berge von Leichen vor. An diesen führten sie viele Weimarer Bürger vorbei, um ihnen das Ausmaß der Gräuel in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft vor Augen zu führen.

Bei der Befreiung hätten die Insassen des Kleinen Lagers noch lange nach dem Einmarsch der Amerikaner am Drahtzaun gestanden, "durch die Qualen ihrer Gefangenschaft völlig entmenscht", schreibt Apitz. Auch Wiesel ließen die Augen der amerikanischen Soldaten, die dieses Grauen zuerst sahen, nicht los: "Es war so, als suchtet ihr mit euren Augen die Realität zu ändern (...) Selten habe ich solch einen Zorn gesehen, solch eine zurückgehaltene Wut, Sprachlosigkeit, im Begriff vor Enttäuschung, Erniedrigung und völliger Hilflosigkeit zu bersten", schreibt Wiesel.