A. Hamburger Hafen: Das Tor zur Welt

Was wäre Hamburg ohne den Hafen? Er ist ein Brennglas für die Geschichte der Stadt und untrennbar mit der Entwicklung zum bedeutenden Handelsort verbunden. Einen tollen Ausblick auf Vergangenheit und Gegenwart hat man an den Landungsbrücken. Im 9. Jahrhundert wurde erstmals eine hölzerne Hafenanlage an einem Mündungsarm der Bille zur Alster erwähnt – als Teil einer kleinen Siedlung namens Hammaburg. Ende des 12. Jahrhunderts ließen die Grafen von Schauenburg und Holstein in der von ihnen gegründeten Neustadt einen Hafen am Hauptarm der Alster, dem heutigen Nikolaifleet, errichten. Mit dem Beitritt Hamburgs zur Hanse im Jahr 1321 florierte der Handel immer mehr und so wuchs auch der Hafen. Irgendwann wurde das Nikolaifleet zu klein für die immer größer werdenden Schiffe und der Hafen verlagerte sich an die Elbe. 1863 begann der Bau des Hafenbeckens am Sandtorkai.

Info: Bei den St. Pauli-Landungsbrücken

A. Ausgetrickst

Als Geburtstag des Hamburger Hafens gilt der 7. Mai 1189: Auf dieses Datum ist ein Freibrief von Kaiser Friedrich I. Barbarossa datiert, der der Neustadt unter anderem die zollfreie Fahrt auf der Unterelbe bis zur Nordsee gewährt. Heute weiß man: Das Dokument ist eine Fälschung aus dem 13. Jahrhundert.

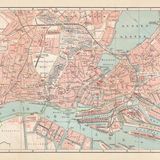

Im Jahr 1482 erhielt Hamburg das sogenannte Stapelrecht, das der Stadt erlaubte, passierende Kaufleute zum Anbieten ihrer Ware zu zwingen und damit massive Zolleinnahmen zu erzielen. Als Hamburg dieses und andere Privilegien sowohl auf die Norder-- als auch auf die Süderelbe anwenden wollte, klagten die umliegenden Städte Harburg, Stade, Buxtehude und Lüneburg beim Reichsgericht. Die Hamburger ließen daraufhin vom Maler Melchior Lorichs eine Karte anfertigen, in der die Süderelbe absichtlich zu schmal dargestellt war, um zu beweisen, dass der größte Teil des Wassers über die Norderelbe und damit durch Hamburg fließe. Außerdem sollte die Karte herausstellen, wie sehr sich Hamburg um die Sicherung des Flusses bemühte. Die leichte Übertreibung zeigte Wirkung: Hamburgs Privilegien wurden für Norder-- und Süderelbe anerkannt, lediglich das Stapelrecht galt für die Süderelbe nicht.

A. Speicherstadt: Wohnraum weicht Lagerhäusern

Der Reichtum der Stadt und vieler Kaufmannsfamilien hing jedoch auch von den Hafenarbeiter*innen ab. Sie mussten unter kaum zumutbaren Bedingungen körperlich schwere Aufgaben verrichten, oft als Tagelöhner*innen. Die Situation spitzte sich zu, als Hamburg sich 1881 dem Deutschen Zollgebiet anschloss. Die Zollfreiheit galt nun nicht mehr für das gesamte Stadtgebiet, sondern nur noch im Freihafen. Deshalb wurde dort ein riesiger neuer Lagerhauskomplex errichtet, die heutige Speicherstadt, die man zum Beispiel von der Brücke Poggenmühle aus betrachten kann. Auf dem Gelände lebten damals aber vor allem Hafenarbeiter*innen, oft in beengten Verhältnissen. Die Wohnungen wurden abgerissen, 24.000 Menschen mussten umziehen. Sie zogen in neu entstandene Arbeiter*innenviertel oder in die ohnehin schon überfüllten Gängeviertel, zu denen es in der nächsten Station geht.

Info: Brücke Poggenmühle

C. Gängeviertel: Gassen des Elends

In der Alt- und Neustadt gibt es heute nur noch wenige Spuren der Gängeviertel, wie hier im Bäckerbreitergang unweit des Gänsemarkts. Arbeiterfamilien auf der Suche nach einem besseren Leben drängten sich in die kleinen Fachwerkhäuser und engen Gassen. Der Bau der Speicherstadt verschärfte Ende des 19. Jahrhunderts die prekäre Situation.

Die Menschen lebten unter schlimmsten hygienischen Zuständen. Da verwundert es nicht, dass im Sommer 1892 die Cholera ausbrach. Hauptursach dafür war das dreckige Elbwasser, das die Bewohner als Trinkwasser verwendeten. Der Mediziner Robert Koch zeigte sich schockiert über die Lebensverhältnisse: "Ich habe noch nie solche ungesunden Wohnungen, Pesthöhlen und Brutstätten für jeden Ansteckungskeim angetroffen wie in den sogenannten Gängevierteln (...)". Nach dieser letzten großen Choleraepidemie in Deutschland wurden die Gängeviertel Stück für Stück saniert oder abgerissen. Heute lässt sich deren unrühmliche Geschichte allenfalls erahnen.

Info: Bäckerbreitergang

D. Universität Hamburg – ehemaliges Kolonialinstitut

1908 gründet Schulsenator Werner von Melle ein Kolonialinstitut. Es sollte Kolonialausbildung und --wissenschaft miteinander verknüpfen und die Kolonialherrschaft als vermeintliche "Zivilisierungsmission" präsentieren. Im ersten Semester 1908/09 verzeichnete das Institut 56 eingeschriebene Studenten. Als Deutschland seine Kolonien nach dem Ersten Weltkrieg abtreten musste, zerfiel auch das Kolonialinstitut. An seiner Stelle entstand 1919 die Universität Hamburg.

Ein weiteres wissenschaftliches Relikt der Hamburg Kolonialzeit ist das Tropeninstitut in St. Pauli. In der Bernhard-Nocht-Straße - von der Universität Hamburg aus am besten mit der Buslinie 4 oder 5 und der U3 zu erreichen - kann man das ehemalige Institut für Schiffs-- und Tropenkrankheiten besuchen. Gegründet während der Jahrhundertwende wurden dort Personen, die in die Deutschen Schutzgebiete in Südwestafrika zogen, medizinisch beraten. Natürlich wurden dort auch Tropenkrankheiten wissenschaftlich erforscht.

Info: Edmund-Siemers-Allee 1

E. Museum am Rothenbaum. Künste und Kulturen der Welt (MARKK) -- Eine Namensänderung zur Erneuerung

Museums-Freunde kommen im Museum am Rothenbaum für Kulturen und der Künste der Welt auf ihre Kosten. Auch von außen bietet das Gebäude eine imposante Erscheinung. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts setzte ein Gründungsboom ethnologischer Museen in ganz Europa ein. Dem Trend folgend, entstand in Hamburg das Völkerkundemuseum. Zu sehen waren damals wie heute überwiegend Exponate aus den Kolonien. Das Museum sollte koloniale Erfolge präsentieren und feiern und so die Bevölkerung in ihrer Unterstützung für die Außenpolitik der Regierung fördern. Menschen aus Übersee und den Kolonialgebieten wurden entsprechend exotisch und als unzivilisiert dargestellt, die eigene Gesellschaft hingegen als modern, fortschrittlich und entwickelt. So wurde die vermeintliche "Zivilisierungsmission" der Regierung gerechtfertigt. Heute verfügt das Museum über 35.000 Sammlungsstücke, nur ein Bruchteil davon wird ausgestellt.

Info: Rothenbaumchaussee 64, https://markk--hamburg.de

F. Grindelviertel: Das ehemalige Zentrum der jüdischen Kultur

Von Viertel zu Viertel lautet das Motto. Nach dem Gängeviertel geht es nun in einen weiteren geschichtsträchtigen Bereich Hamburgs: "Klein Jerusalem" – das Grindelviertel trug diesen Namen, da hier vor der NS-Zeit die Mehrheit der Hamburger Juden lebte. Insgesamt war das Viertel multikulturell – Angehörige verschiedener Religionen wohnten friedlich neben- und miteinander. Nachdem die Nazis die Macht ergriffen und mit der systematischen Verfolgung der Juden begonnen hatten, blieben jedoch Hilfe und Solidarität von ihren Nachbarn für die meisten jüdischen Bewohner des Grindelviertels eine Ausnahme – und dass, obwohl man die schrittweise Entrechtung und Verfolgung gerade hier nicht übersehen konnte.

F. Die Bornplatzsynagoge: Ein Mahnmal

Die Bornplatzsynagoge wurde während der Reichsprogramnacht 1938 verwüstet und stark beschädigt. Im Frühjahr 1939 musste sie auf Kosten der jüdischen Gemeinde abgerissen und das Grundstück an die Stadt zurückgegeben werden. Auch viele Jahre nach dem Ende der Nazi-Herrschaft hatten sich die Hamburger nicht mit dem einstigen jüdischen Kulturgut und dem Andenken daran auseinandergesetzt. Beispielsweise wurde das Grundstück der ehemaligen Synagoge lange als Parkplatz genutzt. Das hat sich aber seit Ende der 70er Jahre geändert.

Mittlerweile befindet sich auf dem Grundstück in unmittelbarer Nähe zur Universität Hamburg der Joseph-Carlebach-Platz – in Gedenken an den Hamburger Rabbiner Joseph Carlebach. Auf dem Platz ist seitdem der Grundriss der Synagoge gepflastert. Seit 2020 gibt es eine öffentliche Debatte um den Wiederaufbau der Synagoge. Der Antrag für eine Machbarkeitsstudie wurde von der Hamburgischen Bürgerschaft einstimmig angenommen.

Info: Joseph-Carlebach-Platz, Grindelhof 29, www.bornplatzsynagoge.org

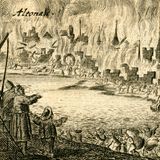

G. Rathaus Altona: In fünf Minuten nach Dänemark

Wieder etwas weiter in die Vergangenheit geht es im Stadtteil Altona und zwar am Rathaus am Platz der Republik 1. Die Geschichte Altonas beginnt um 1535 als Fischersiedlung. Eine dortige Kneipe soll dem Hamburger Rat angeblich "all to nah" (viel zu nah) an der Stadt gelegen haben. Der Name Altona könnte allerdings auch auf die Lage an einem Fluss zurückzuführen sein.

Schon früh gilt Altona als vergleichsweise tolerant, sodass sich verschiedene Glaubensgemeinschaften ansiedeln. Außerdem dürfen sich Handwerker niederlassen, ohne einer Zunft angehören zu müssen -- damals eine "Große Freiheit" auf die der bekannte Straßenname im heutigen Rotlichtviertel zurückgeht.

Als 1640, mitten im Dreißigjährigen Krieg, der Landesherr ohne Erben stirbt, fällt Altona als Teil der Grafschaft Pinneberg an den dänischen König. Das Fischerdorf wächst zur zweitgrößten Stadt im damaligen dänischen Gesamtstaat. Nach dem deutsch-dänischen Krieg wurde Altona 1867 als Teil von Schleswig-Holstein preußische Provinz. 1937 wird Altona unter den Nationalsozialisten zum Bezirk Hamburgs. Dabei verschieben sich einige Grenzen, sodass zum Beispiel die "Große Freiheit" heute in St. Pauli liegt.

Info: Platz der Republik 1