Am Wochenende findet erstmals ein Treffen aller unabhängigen Fan-Organisationen in Leipzig statt. Mit DFB-Präsident Theo Zwanziger kommt hochrangiger Besuch. Sind die gewalttätigen Ausschreitungen in den neuen Bundesländern in den letzten Monaten der Anlass für dieses Treffen?

Nein. Das hat damit nichts zu tun. Ich glaube auch, dass es wichtig ist zu betonen, dass es damit nichts zu tun hat. Es hängt eher mit einer Neuorientierung des DFB zusammen, die sehr stark mit Theo Zwanziger verbunden ist. Der DFB ist darauf aus, mehr gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und nicht nur zu proklamieren. Der Verband öffnet sich generell viel mehr für gesellschaftliche Fragen. Ein Aspekt dieser Verbandspolitik, so wie ich das einschätze, ist der verstärkte Dialog mit der Fanszene. Es ist der Versuch langfristig etwas zu bewirken, weil sich auf Seiten des DFB wie auch bei den Fans eine gewisse Sprachlosigkeit entwickelt hat und ein Unverständnis über das Handeln der jeweils Anderen. Der Kongress soll, auch so wie er vorbereitet ist, ein guter Start für einen dauerhaften Dialog sein.

Info

Michael Gabriel ist Leiter der Koordinationsstelle Fanprojekte (KOS) bei der Deutschen Sport Jugend. Mit der A- und B-Jugend von Eintracht Frankfurt wurde der 43-Jährige in seinen jüngeren Jahren zweimal Deutscher Meister. Gemeinsam mit Toni Polster stand er in der U 20-Nationalmannschaft Österreichs.

Hat der DFB den Fans bisher zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet außer in Sonntagsreden?

Fan-Themen wurden beim DFB in den vergangenen Jahren ausschließlich unter dem Sicherheitsaspekt gesehen. Einerseits ist es eine Auflage des DFB im Lizenzierungsverfahren für die Clubs, dass es Fanbeauftragte gibt. Erst nach der Weltmeisterschaft haben sowohl die Deutsche Fußball-Liga als auch der DFB jeweils einen Fan-Beauftragten eingestellt, die sich nur um die Belange der Anhänger kümmern.

Dann war die Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr also der große Wendepunkt?

Es war kein Wendepunkt, eher das i-Tüpfelchen einer längeren Entwicklung in der Wahrnehmung durch den DFB und die Fan-Projekte haben einen großen Anteil an dieser Entwicklung. Seit der Weltmeisterschaft ist die Wahrnehmung von Fans differenzierter. Wie gesagt, innerhalb des Verbandes wurden sie bis dahin als Sicherheitsproblem wahrgenommen.

Was muss im Verhältnis zwischen den Verbänden und den Anhängern verbessert werden?

Was ich mir erwarte ist Geduld. Man darf aber nicht sofort mit konkreten Ergebnisse rechnen. Man beginnt miteinander zu reden. Ich warne davor, dass die Erwartungen auf beiden Seiten zu groß sind, obwohl ich weiß, dass gerade die Fanszene große Hoffnungen hegt. Ein wichtiges Ergebnis wäre, dass man zu einer belastbaren Zusammenarbeit mit den Fan-Organisationen kommt. Der DFB soll sagen, was er machen kann und umgekehrt gilt das genauso. Es darf keine Einbahnstraßen-Politik geben, was die Forderungen angeht. Auch die Fans müssen eine gewisse Verantwortung übernehmen. In Fankurven muss verstärkt dafür gesorgt werden, dass Rechtextremismus und Rassismus nicht toleriert werden, dass Gewalt nicht toleriert wird. Da hat auch die Fan-Szene eine Verantwortung.

Hintergrund

In den Fankurven der Stadien bestimmen mittlerweile die Ultras das Bild. Fast jeder Club der ersten drei Ligen hat Ultra-Anhänger, die sich mit Herzblut für ihren Verein engagieren. Die Ultras begleiten ihr Team zu jedem Spiel, sie sorgen mit ihren Fangesängen, Choreografien und Konfettiregen für Stimmung im Stadion. Es gibt rund 50 Gruppen mit mehreren tausend Mitgliedern, die Zahl der Mitläufer ist weit höher. Allerdings üben sie auch Druck auf ihre Mannschaft aus, wenn es mal nicht so läuft. Mit Hooligans wollen Ultras grundsätzlich nicht in einen Topf geworfen werden, obwohl es dort sicherlich zu Überschneidungen kommt. Tatsache ist, dass eine zunehmende Tendenz zu Gewalt bei den Ultras zu beobachten ist, die sich häufig gegen die Polizei richtet.

Wie sieht die Arbeit der Fanprojekte konkret aus?

Es sind professionelle Organisationen der Sozialarbeit. Wir arbeiten einmal mit den Anhängern. Dazu brauchen wir ein belastbares Verhältnis zu Fans, die uns vertrauen müssen. Die Projekte müssen für Fan-Kultur stehen und dürfen keine Polizeiarbeit machen. Wir müssen ständig präsent sein. Wir sind bei den Heim- und Auswärtsspielen dabei, auf dem Weg ins Stadion und unter der Woche ständig ansprechbar. So kriegen wir die Sorgen und die Nöte, aber auch die Entwicklungen mit und können unsere Erkenntnisse an die Vereine, die Ordnungsdienste und die Polizei weitergeben und beraten, wie sie am besten mit der Situation umgehen können. Das gleiche gilt für die Kommunalpolitik. Es ist klassische Vermittlungsarbeit in zwei Richtungen.

Wie setzt sich die Fanszene zusammen, mit der Sie arbeiten?

Zielgruppe ist grundsätzlich die gesamte Fanszene. Aber hauptsächlich richtet sich unsere Arbeit natürlich an die Ultras. Das sind die aktiven Fans, die für Stimmung im Stadion sorgen, die die Mannschaft bei Auswärtsspielen begleiten und die sich in der Fankultur engagieren. Es geht um die jungen Anhänger in der Kurve. Die Ultras bilden mittlerweile fast überall das Stimmungszentrum. Es sind die Kreativen und die Wilden, die teilweise für Probleme sorgen. Im Kern sind sie zwischen 14 und 24 Jahre alt.

Es gibt Klagen von Fans, die sich dem als regide empfundenen Vorgehen der Polizei provoziert fühlen. Zurecht?

Wir sagen der Polizei, wie die Fans reagieren, wenn eine Polizeitaktik so oder so ist. Wenn Fußball-Fans sich undifferenziert und nur als Problem von der Polizei behandelt fühlen, was vorkommt, dann solidarisieren sich alle gegen die Polizei. Das ist ein Effekt, der mittlerweile bekannt ist und manchen Orten zu einer Änderung der Polizeitaktik geführt hat. In Hannover zum Beispiel werden die Fans nicht mehr mit einem massiven Aufgebot vom Bahnhof abgeholt. Dort zeigen sich die Beamten nur zurückhaltend und vereinzelt. Dafür gab es sogar Dankesschreiben an die Polizei.

Welche Rolle spielen Hooligans noch in den Stadien?

In den Stadien spielt der Hooliganismus keine Rolle mehr. Deutschland hat seit fünf Jahren die höchsten Zuschauerzahlen in Europa, was ein Hinweis darauf ist, wie sicher es in den Stadien und wie gut die Atmosphäre ist. Die Leute fühlen sich dort wohl. Nur am Sport kann es nicht liegen, schließlich wird den anderen europäischen Ligen von Spanien über Italien bis England teilweise besserer Fußball geboten.

Kommen Sie überhaupt an den harten Kern der Gewalttäter heran?

Fakt ist, dass die Fan-Projekte in den achtziger Jahren an die Hooligans herangekommen sind. Heute sind die Ultras die Hauptzielgruppe. Dafür braucht man allerdings Zeit und Vertrauen. So etwas geschieht nicht von heute auf morgen. Auch die Polizei hat das - meistens - verstanden. In Kaiserslautern meinte der Einsatzleiter Polizei erst kürzlich, als dort das Fan-Projekt gestartet wurde, diese Arbeit brauche nicht Jahre, sondern eine Dekade. Dieses Verständnis ist erfreulich.

Vor allem im Osten gab es in den vergangenen Monaten in den unteren Ligen zahlreiche gewalttätige Ausschreitungen. Wurde die Entwicklung dort in der Fanarbeit verschlafen?

In Dresden und Leipzig zum Beispiel trifft das zu. Da wurde zu spät reagiert, die Fans wurden alleine gelassen, weil sich die Clubführungen und andere aus der Verantwortung gestohlen haben.

Wie sinnvoll sind Stadionverbote?

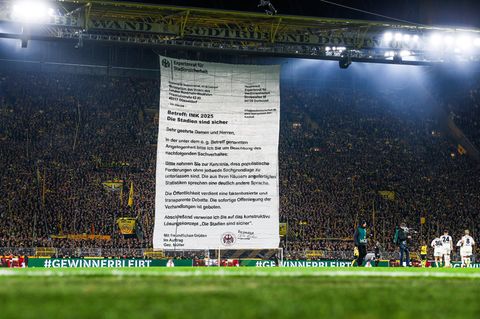

Grundsätzlich werden die Verbote von uns nicht in Frage gestellt. Die Fan-Projekte allerdings stehen eher für Reintegration und nicht für Ausgrenzung. Die meisten Vorfälle finden außerhalb der Stadien statt und zwar auf den Anmarschwegen. Deshalb ist es immer eine Frage, ob ein Ausschluss aus dem Fußball sinnvoll ist. In Einzelfällen akzeptieren wir aber, wenn jemand für eine bestimmte Zeit nicht ins Stadion gehen darf. Wir fordern allerdings, dass differenziert und transparent mit diesem Instrument umgegangen wird.

Wie sieht es mit dem Problem des Rechtsradikalismus unter den Fans aus? Gerade in den unteren Ligen sollen rechtsradikale Organisationen an Einfluss in den Fanszenen zu gewinnen.

An manchen Orten gibt es leider den Hang dazu, Augen und Ohren zu schließen und das Problem nicht wahrzunehmen. Von dort kommen dann die negativen Schlagzeilen in die Öffentlichkeit kommen. Klar ist, dass es ein großes gesellschaftliches Problem gibt mit rechtextremistischen Gruppierungen, die auch in die Parlamente wieder einziehen. In Mecklenburg-Vorpommern und in Sachsen ist die NPD drin. Dementsprechend hat man diese Leute im Stadion. In Dresden ist man mittlerweile aktiv geworden. Dort hat der Club man einen Spieltag gegen Rassismus veranstaltet, der von der Fan-Szene unterstützt, außerdem antirassistische Gruppen in der Fanszene. Es gibt immer Leute, die "Nazis raus" rufen. Meiner Meinung nach steckt in der Fußball-Fanszene ein riesiges Potential gegen diskriminierende Verhaltensweisen, was positiv in die Gesellschaft ausstrahlen kann. Das hat man dem Fußball bisher nicht zugetraut. In der ersten und zweiten Liga hat es nachweislich eine sehr positive Entwicklung gegeben. Rassistische und rechtsradikale Äußerungen spielen dort kaum noch eine Rolle.