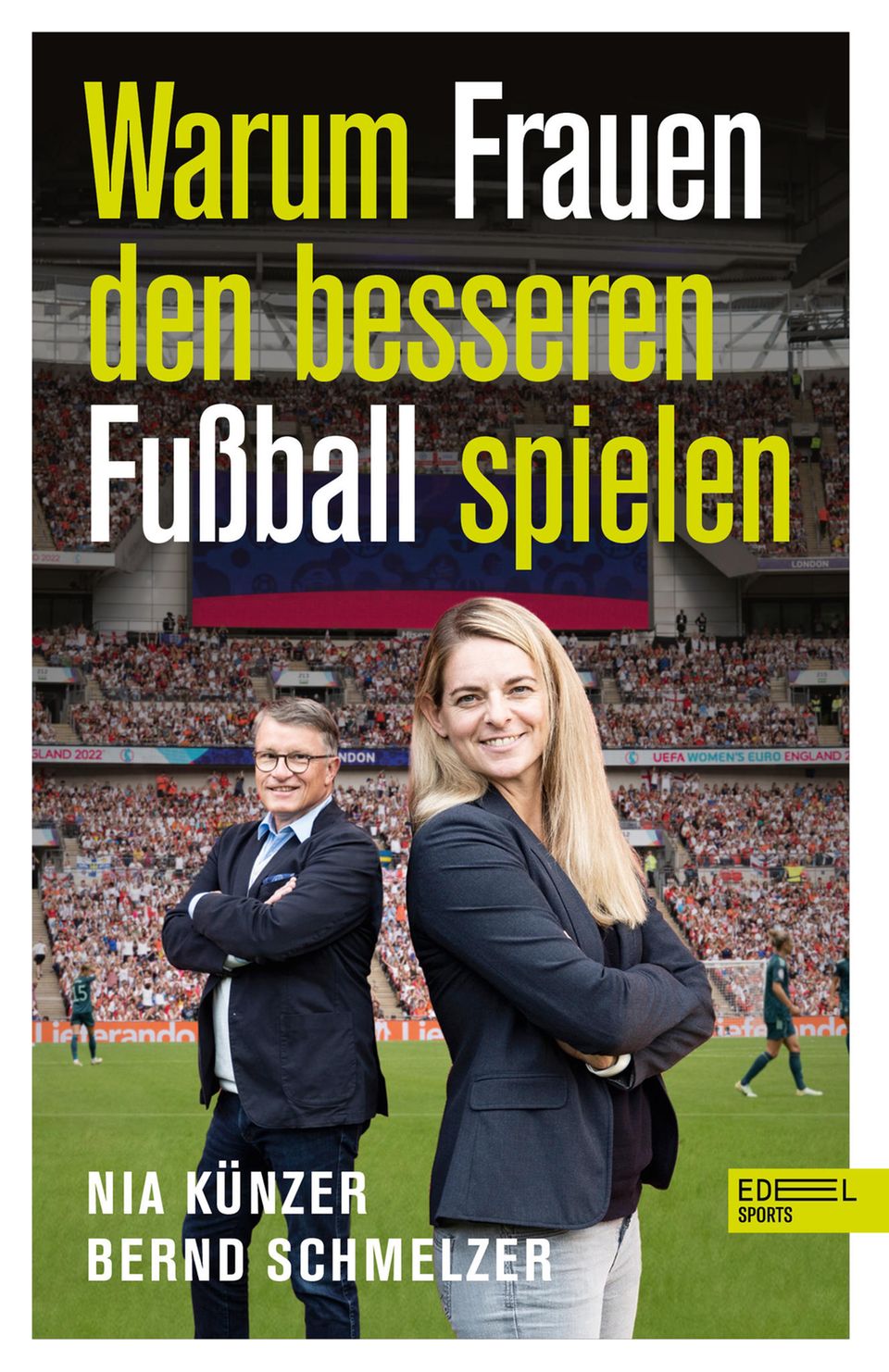

Frau Künzer, Ihr kürzlich erschienenes Buch trägt den Titel "Warum Frauen den besseren Fußball spielen". Direkt gefragt: warum?

Der Titel ist etwas provokant, das gebe ich zu. Das war mit einem Augenzwinkern gemeint.

Auf dem Cover, auf dem Sie und Ihr Co-Autor Bernd Schmelzer zu sehen sind, zwinkert aber niemand.

Wer das Buch liest, weiß was wir damit meinen.

Warum nun ist der Frauen-Fußball der bessere? Wo sind Ihrer Meinung nach die Frauen den Männern voraus?

Frauen-Fußball ist nahbarer und nicht so abgehoben. Die Atmosphäre in den Stadien ist weniger aggressiv, und auch auf dem Platz geht es freundlicher zu. Es gibt weniger Spielunterbrechungen, weniger Streitereien und Diskussionen.

Gegenthese: Frauen-Fußball ist nicht der grundsätzlich bessere, er befindet sich nur in einem anderen Stadium. Weil hier noch keine milliardenschweren Investoren im Spiel sind, wird mit weicheren Bandagen gekämpft. Geld und mediale Aufmerksamkeit sind Faktoren, die einen Sport wesentlich verändern können. Das zeigt die Geschichte der Champions League der Männer.

Ich stimme Ihnen zu: Verglichen mit den Männern steckt der Frauen-Fußball in einer anderen Entwicklungsphase. Wir haben aber die Chance, in einen anderen Weg abzubiegen als die Männer und das Gute und Liebenswerte am Frauen-Fußball zu bewahren.

Tatsächlich? Einerseits rufen die Frauen nach Equal pay und wünschen sich eine Professionalisierung ihres Sports auf Männer-Niveau. Und andererseits sollen die Spielerinnen nahbar und zugewandt bleiben, man will diese Pils- und Bratwurst-Heimeligkeit in den Stadien bewahren – ganz so, als bliebe der böse Kapitalismus brav vor dem Stadiontor stehen. Glauben Sie tatsächlich, dass das klappen wird?

Man muss diese beiden Szenarien nicht so gegeneinander ausspielen. Professionalisierung und Authentizität, also dass wir den Fans weiterhin auf Augenhöhe begegnen, müssen sich nicht ausschließen.

Was zu beweisen wäre. Auch andere Sportarten haben das nicht geschafft. Die nordamerikanische Basketball-Liga NBA ist immer aseptischer und entrückter geworden, je wirtschaftlich erfolgreicher sie wurde.

Ich teile Ihre Skepsis nicht. Lassen Sie es uns doch mal versuchen.

Sie schreiben in Ihrem Buch, dass die Männer-WM in Katar einen positiven Effekt auf den Frauen-Fußball gehabt hätte. Inwiefern war das frühe Aus der Männer von Vorteil?

Das Scheitern in der Vorrunde war bitter für den gesamten deutschen Fußball. Da habe ich null Schadenfreude. Aber dass das Turnier überlagert war von politischen Debatten, hat dem Frauen-Fußball vielleicht etwas geholfen. Die Frauen-EM in England im vergangenen Jahr war wunderbar, wir haben es bis ins Finale geschafft, alles drehte sich vier Wochen lang nur um Fußball. Ganz ohne politischen Ballast. Was nicht heißen soll, dass sich Sportlerinnen und Sportler nicht politisch äußern sollen. Nur ist das alles eine Frage des Timings. Das EM-Turnier glänzt bis heute, das war beste Werbung für unseren Sport.

Mit Blick auf die WM, die ab 20. Juli in Australien und Neuseeland ausgetragen wird: Was sitzt drin für das deutsche Team?

Als Zweiter der EM 2022 gehört Deutschland zum engeren Favoritenkreis. Das Halbfinale ist realistisch, und wenn die Mannschaft wieder in so einen Flow kommt wie vergangenes Jahr in England, gerät auch der Titel in Reichweite.

Sie sind vor zwanzig Jahren mit dem DFB-Team Weltmeisterin geworden. Was hat sich seitdem sportlich getan im deutschen Frauen-Fußball?

Spielerisch, was Tempo, Technik und Taktik betrifft, sind wir heute auf einem ganz anderen Level. Es macht richtig Spaß, den Mädels zuzuschauen. Man sieht, dass sich die Professionalisierung der Strukturen auszahlt.

Wie war das damals bei Ihnen? Wie sahen Ihre Arbeitsbedingungen als Bundesligaspielerin vom 1. FFC Frankfurt und als Nationalspielerin aus?

Vom Verein habe ich damals eine Aufwandsentschädigung bekommen, das bewegte sich auf Minijob-Niveau. Wenn eine Spielerin damals 1000 Euro im Monat bekam, war das schon sehr viel. Ich habe nebenher Pädagogik studiert und hatte Kommilitonen, Männer, die in der Bezirksliga kickten und mehr verdienten als ich als Bundesligaspielerin.

Haben Sie dennoch etwas auf die Seite legen können aus Ihrer aktiven Zeit?

Nach der gewonnenen WM 2003 hatte ich einige persönliche Sponsoren. Eine kleine Reserve aus dieser Zeit besitze ich noch, aber nichts, wovon ich länger leben könnte. Es war immer klar, dass ich mir nach der Karriere eine Arbeit suchen muss. Was auch völlig in Ordnung ist.

Die meisten Nationalspielerinnen heute sind Profis, einige jedoch machen noch ein Studium nebenbei – was im Männer-Fußball die große Ausnahme ist. Bräuchte es noch mehr Fokus auf den Sport?

Da bin ich nicht sicher. Ich fand es immer wichtig, auch etwas für den Kopf zu tun und gedanklich in andere Welten abzutauchen. Das kann dann für eine gewisse Lockerheit auf dem Platz sorgen.

Sie werden die WM als ARD-Expertin verfolgen. Denken Sie manchmal: Schade, dass ich nicht da unten auf dem Rasen stehe. Jetzt, da die öffentliche Aufmerksamkeit gewaltig ist und sechsstellige Gehälter gezahlt werden – und nicht nur ein bisschen Spritgeld.

Nein, ich empfinde da keine Wehmut. Ich bin glücklich mit meiner Zeit als Spielerin und glaube, dass ich einiges habe anschieben können in unserem Sport. Ich bin stolz, Teil der Entwicklungsgeschichte des Frauen-Fußballs zu sein. Einer Geschichte, in der es schon große Fortschritte gegeben hat – die aber noch lange nicht zu Ende ist.

Dieser Artikel erschien erstmals am 18. Juli 2023 auf stern PLUS. Er wurde aktualisiert.